Определение

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) возникает в виде повторных эпизодов, чаще продолжительностью менее одной минуты. Приступы провоцируются изменением положения головы: поворотами, запрокидыванием, а также переменой положения тела, в том числе в положении лёжа, даже во сне. Между приступами могут сохраняться вегетативные нарушения (тошнота, редко рвота, колебания артериального давления, потоотделение) и нарушения равновесия, поэтому пациенты могут описывать постоянное головокружение.

С течением времени тяжесть приступов, как правило, уменьшается. Слово «доброкачественное» — означает, что заболевание проходит само, без лечения, не нанося пациенту стойкого вреда.

ДППГ является наиболее частым видом головокружений. Приступы чаще всего развиваются у женщин пожилого возраста. Однако, заболевание может возникать в любом возрасте.

Приступы ДППГ, в большинстве случаев, связаны с отрывом, разрушением или увеличением в размерах отолитов.

Отолиты (отоконии) — это слоистые камешки, состоящие преимущественно из кристаллов карбоната кальция, как перламутр или жемчуг. Они погружены в желеобразный слой, окутывающий волоски чувствительных клеток на поверхности макулы (пятно) сферического и элептического мешочков вестибулярного анализатора. Отолиты, желеобразный слой и волоски чувствительных клеток образуют отолитовую мембрану.

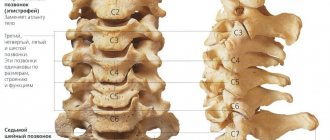

Элиптический мешочек (маточка) соединяется с тремя полукружными канальцами (ПКК), расположенными в трёх перпендиуклярных плоскостях: латеральным, передним и задним. В их расширениях в месте соединения с маточкой, также есть чувствительная область — ампулярный гребешок, покрытый сходной с отолитовой мембраной структурой — купулой. В норме, купула разделяет ПКК и маточку. Отолитов она не содержит. Купула обеспечивает восприятие угловых ускорений головы, реагируя на изменения давления в ампуле, возникающие вследствие инерции эндолимфы (жидкости, заполняющей, ПКК и мешочки вестибулярного анализатора).

Оторвавшиеся отолиты или их фрагменты могут попадать в ампулы ПКК и раздражать области купулы. Такой, более частый, вариант ДППГ называется каналитиазом.

Благодаря балансу между образованием и рассасыванием слоёв, из которых состоят отолиты, обеспечивается их обновление, а также рассасывание оторвавшихся отолитов. При нарушении баланса, один из отолитов приобретает большие размеры (в 2-4 раза больше соседних клеток), большая масса приводит к большей смещаемости по сравнению с соседними фиксированными отолитами, что является источником раздражения вестибулярной системы. Такой вариант ДППГ называется купололитиазом, для него характерно более длительное течение (несколько месяцев), отсутствие эффекта от вестибулярных маневров.

Асимметричное поступление сигнала в головной мозг при одностороннем раздражении вестибулярного аппарата, нарушает иллюзию равновесия, созданную взаимодействием вестибулярной, зрительной и проприоцептивной системы (получающей сигналы с мышц и связок, оценивающей положение сегментов конечностей). Возникает ощущение головокружения.

Чувствительные клетки вестибулярного анализатора подают в головной мозг сигнал максимальной интенсивности в течение первой секунды раздражения, затем сила сигнала экспоненциально снижается, что лежит в основе кратковременности симптомов ДППГ.

Наиболее часто встречается поражение заднего ПКК (90%), реже латерального (8%), остальные случаи вызваны поражением переднего ПКК и сочетанным поражением нескольких канальцев. Классические случаи ДППГ вследствие поражения заднего ПКК являются идиопатическими в 35% случаев, предшествующие черепно-мозговые травмы (иногда незначительные) и хлыстовые травмы шеи отмечаются у 15% пациентов.

В остальных случаях ДППГ вызвано другими нарушениями: чаще всего болезнью Меньера (30%), вестибулярным нейронитом, оперативными вмешательствами на органе слуха, придаточных пазухах носа, герпетическим поражением ушного ганглия и нарушениями кровообращения структур внутреннего уха. В популяционных исследованиях выявлена прямая зависимость вероятности развития ДППГ с возрастом, женским полом, мигренью, гигантоклеточным артериитом, факторами риска сердечно-сосудистых осложнений — артериальной гипертонией и дислипидемией, а также с инсультами в анамнезе, что подтверждает значимость сосудистых причин в отдельных случаях.

Выделен синдром Lindsay-Hemenway — острое головокружение, с последующим развитием приступов ДППГ и уменьшением или полным исчезновением нистагма в калорической пробе вследствие нарушения кровообращения в системе передней вестибулярной артерии.

Диагноз ДППГ выставляется на основании оценки нистагма при проведении специальных маневров — приёмов, вызывающих угловые ускорения головы пациента.

Что это такое?

При быстром повороте головы или резком изменении положения тела может возникнуть приступ головокружения, который называется доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ). Этот недуг можно охарактеризовать следующим образом:

- доброкачественное – не имеющее негативных последствий для жизни и здоровья;

- пароксизмальное – приступообразное, внезапное;

- позиционное – проявляющееся при смене положения головы или тела;

- головокружение – ключевой признак заболевания.

Хотя головокружение встречается при большинстве заболеваний, при ДППГ оно имеет характерные признаки, на основе которых специалист может поставить точный диагноз уже при первом осмотре.

ДППГ отличается от других типов тем, что человек может довольно эффективно справиться с ним самостоятельно при помощи специальной гимнастики.

Чаще всего данный недуг встречается у людей, достигших 50 лет. У женщин он проявляется намного чаще, чем у мужчин.

Термины и определения

Головокружение — ощущение неуверенности в определении своего положения в пространстве, кажущееся вращение окружающих предметов или собственного тела, ощущение неустойчивости, потеря равновесия, уход почвы из-под ног.

Вестибулометрия — комплекс тестов, проводимых с целью выяснения функционального состояние и уровня поражения вестибулярного анализатора.

Вестибулярный нейронит – избирательное поражение преддверного ганглия (ганглий Скарпы) (вестибулярного нерва), предположительно имеющее воспалительный генез и проявляющееся острым эпизодом интенсивного головокружения, длящегося от 2-3 ч до нескольких дней, сопровождающимся расстройством равновесия при сохранном слухе.

Головокружение — ощущение неуверенности в определении своего положения в пространстве, кажущееся вращение окружающих предметов или собственного тела, ощущение неустойчивости, потеря равновесия, уход почвы из-под ног.

Код по МКБ-10

МКБ-10 – это международная классификация болезней 10-го пересмотра, утвержденная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 году. Она создана для кодирования заболеваний и патологий и объединения их в единую систему. Эта классификация используется врачами по всему миру, так как буквенно-цифровой шифр, который обозначает какой-либо диагноз, универсален и понятен каждому медицинскому работнику вне зависимости от уровня владения иностранными языками.

МКБ-10 состоит из 22 классов болезней. Каждый класс состоит из буквенно-цифрового кода. Классы подразделяются на блоки, а те в свою очередь на рубрики и подрубрики. Таким образом, конечные коды очень точно характеризуют различные заболевания.

По МКБ-10 ДППГ имеет код H81.1:

- Класс VIII. H60-H95. Болезни уха и сосцевидного отростка.

- Блок H80-H83. Болезни внутреннего уха.

- Рубрика H81. Нарушение вестибулярной функции.

- Подрубрика H81.1. Доброкачественное пароксизмальное головокружение.

МКБ активно используется в медицинской документации. Буквенно-цифровые коды, используемые вместо словесной формулировки заболеваний, обеспечивают удобное хранение данных, их анализ и извлечение. Эта классификация способствует не только обмену информацией между медиками, но также сохранению врачебной тайны.

Осложнения

Несмотря на доброкачественное течение, в редких случаях пароксизмальное головокружение приобретает более выраженный характер и прогрессирует. Такому течению характерны частые сильные приступы дезориентации, сопровождающиеся сильной потерей равновесия, рвотой и тошнотой.

Травмы, в результате падений – распространенное осложнение у пожилых. Патологический процесс не затрагивает другие органы, и не влияет на функционирование уха. Но, у многих развиваются различные расстройства психики: депрессии, тревожное расстройство, маниакально-депрессивный психоз и другие.

Своевременное обращение к врачу и лечение позволяет полностью вылечить заболевание и устранить возникшие осложнения.

Причины ДППГ

Чтобы проанализировать, как возникает доброкачественное головокружение позиционного характера, необходимо понять строение вестибулярного аппарата.

За фиксацию движений человека отвечают три полукружных канала, которые находятся в вестибуле – специальном органе во внутреннем ухе. В этих каналах располагается ампула, имеющая желатиноподобный субстрат – купулу. Именно ее движения создают ощущение равновесия тела.

Также в ампуле находится некоторое количество жидкости, которая имеет в своем составе известковые образования – отолиты. Они образуются на протяжении всей жизни человека, а при старении организма разрушаются и перерабатываются специальными клетками.

В некоторых случаях отолиты не разрушаются и их части свободно плавают в жидкости, раздражая рецепторный аппарат. Вследствие этого и появляется ощущение головокружения, которое проходит при оседании кристаллов в какой-либо зоне.

В зависимости от расположения плавающих отолитов можно выделить 2 формы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения:

- Купулолитиаз – отолиты закреплены на купуле одного канала.

- Каналолитиаз – отолиты свободно перемещаются в полости канала.

При формулировании диагноза также отмечают сторону, где произошло поражение, и полукружный канал (задний, передний, наружный).

Вызвать появление свободных отолитов могут следующие факторы:

- хронические мигрени;

- травмы головы;

- болезнь Меньера;

- употребление антибиотиков гентамицинового ряда;

- алкогольная интоксикация;

- операции на внутреннем ухе;

- вирусный лабиринтит;

- воспалительные процессы в ушных каналах;

- спазм лабиринтной артерии.

Профилактика

Предупредить развитие патологии сложно, так как причина ее возникновения до конца не изучена. Учитывая, что в некоторых случаях она возникает после ЧМТ либо перенесенных воспалительных процессов, важно вести здоровый и активный образ жизни, укреплять иммунитет с помощью полноценного питания, физических упражнений, витаминотерапии и закаливания. Важно соблюдать правила безопасности во время занятий спортом и в повседневной жизни.

Профилактических мер предупреждения развития заболевания идиопатического характера не существуют. В данном случае профилактика направлена на сокращение числа приступов и снижение их проявления. Для этого рекомендуется выполнять ряд упражнений, разработанных специально для профилактики ДППГ.

Симптомы

Внезапные приступы головокружения возникают при определенном изменении положения тела или головы (чаще всего при подъеме с утра или при повороте в кровати).- Длительность таких приступов – не более 1 минуты.

- При головокружении человеку кажется, что он проваливается, приподнимается или покачивается, окружающие предметы вращаются перед глазами.

- Появление нистагма – непроизвольных движений глазного яблока.

- головокружение может сопровождаться потливостью, бледностью кожных покровов, нарушением сердцебиения, тошнотой, рвотой.

- Сильнее всего приступы проявляются утром. Во второй половине дня они практически не возникают.

- При отсутствии провоцирующих движений головокружение отсутствует.

- Приступы могут быть как единичными, так и появляться несколько раз в день.

- Определенное положение головы провоцирует появление головокружения (например, запрокидывание головы назад или опускание ее вниз).

- Вне приступов человек чувствует себя хорошо.

- Приступы всегда одинаковы и такие дополнительные симптомы, как головные боли, шум в ушах, нарушение слуха отсутствуют.

Диагностика

Для точной постановки диагноза используются два метода диагностики:

- физикальное обследование;

- инструментальное обследование.

Самый распространенный метод выявления доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения при физикальном обследовании – тест Дикса-Холлпайка:

- пациент садится и поворачивает голову в сторону на 45°;

- при поддержке врача он резко ложится на спину так, чтобы голова свешивалась назад на 20-30°;

- врач наблюдает за реакцией пациента и ждет появления нистагма;

- затем пациент снова садится, поворачивает голову на 45° в другую сторону и процедура повторяется;

- врач определяет сторону поражения по наличию нистагма и головокружения.

При инструментальном обследовании используются следующие методы:

- очки Блессинга или Френцеля, электроокулография и видеоокулография (для определения нистагма);

- магнитно-резонанская томография головного и спинного мозга;

- рентгенографическое исследование шейного отдела и основания черепа;

- электрокардиограмма и ультразвуковое исследование сердца;

- анализ на определение уровня глюкозы в крови.

На нашем сайте можно узнать, почему появляется головокружение:

- во время курения и после отказа от него;

- у пожилых людей;

- у детей;

- у подростков;

- после тренировки;

- до, во время и после еды;

- при остеохондрозе;

- при ВСД;

- у женщин;

- после инсульта.

Лечение

С жалобой на головокружение необходимо обратиться к врачу-терапевту, который проведет обследование и при необходимости направит пациента на консультацию к отоларингологу, неврологу или вестибулологу.

Лечение подразделяется на два направления:

- медикаментозное;

- немедикаментозное (физиотерапевтическое).

Медикаментозное лечение ориентировано на снятие симптомов и на улучшение самочувствия больного в острой стадии приступов. Пациенту могут быть назначены следующие препараты:

- противорвотные (Церукал, Метоклопрамид);

- растительные ноотропы (Танакан, Циннаризин, Билобил);

- вестибулолитические (Вестибо, Бетасерк, Меклизин);

- вазодилататоры (Кавинтон, Магурол);

- антигистаминные (Драмина, Димедрол).

Основное же лечение – это так называемые позиционные маневры. Они заключаются в поступательном изменении положения тела и головы больного в пространстве в определенном порядке. С помощью упражнений врачи стараются переместить отолиты в часть вестибулярного аппарата, где они и должны находиться.

В ходе проведения маневров возможно возникновение приступов доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения. Одни маневры пациент может выполнить без посторонней помощи, другие – только при участии доктора.

Немедикаментозная терапия заключается в выполнении специальной гимнастики. Наиболее известные и самые эффективные физиотерапевтические приемы – метод Брандта-Дароффа и гимнастика Эпли-Симона.

Их суть заключается в следующем: человек последовательно меняет положение головы и тела, что способствует движению отолитов в такую область вестибулярного аппарата, из которой они уже не смогут перемещаться и соответственно вызывать головокружения.

Эффект от такой гимнастики при условии ее правильного проведения наступает достаточно быстро, уже через несколько сеансов. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Период восстановления после него составляет 1 неделю.

Упражнения (маневры)

Брандта-Дароффа

Маневр больной вполне может осуществить самостоятельно:

- Непосредственно после утреннего пробуждения нужно принять сидячее положение. Ноги нужно свесить вниз.

- Затем молниеносно лечь на бок, при этом согнув нижние конечности. Голову при этом нужно повернуть на 45 градусов вверх и оставаться в такой позиции не менее, чем полминуты.

- Далее — снова сесть на кровати.

При возникновении доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения необходимо ожидать его окончания в горизонтальном положении. Маневр повторять по 5 раз на каждом боку.