Вопрос, сколько весит мозг человека и как зависят интеллектуальные способности индивида от его массы, интересовал ученых еще с древних времен. Например, Архимед, живший в 300 годах до нашей эры, вычислял этот показатель, погружая голову в емкость с водой и по вылившейся жидкости, путем математических расчетов, рассчитывал предполагаемый вес этого органа. Такой метод, конечно же, не давал истинного результата, но сам факт, что этим интересовались еще в те времена, поражает.

На данный момент известно, что масса мозгов человека примерно равна 2% веса всего тела, однако такое суждение неточно, так как показатель меняется на протяжении всей жизни и зависит от множества факторов.

Различия между мужчинами и женщинами

Ответить на вопрос, сколько точно весит мозг взрослого человека, нельзя не взвесив этот орган, что возможно только после смерти обследуемого. При этом существующие среднестатистические данные, могут дать лишь примерное представление об этой величине.

Итак, масса мозга обычного человека среднего возраста колеблется в пределах 1100—2000 г. Такой разброс обусловлен различными факторами, влияющими на развитие организма. Известно, что масса головного мозга человека зависит от половой принадлежности, возраста и расы индивида.

Так, мужчины вполне могут подшучивать над слабым полом по поводу того, что их мозги весят на 100—150 г больше, тем не менее этот факт не позволяет судить об умственных способностях и говорит об особенностях строения ЦНС: у мужчин связь между восприятием действительности и координацией движения лучше, поэтому развита пространственная и двигательная активность, о чем свидетельствует развитость зон, отвечающих за выполнение этих функций. А у женщин более развиты интуиция и ассоциативное мышление, что позволяет им быстрее обрабатывать поступившую информацию и находить более легкие пути решения поставленных задач.

Гендерные особенности

У мужчин наблюдается увеличенный объем мозгового вещества – белого и серого. У женщин меньше размеры миндалин. Исследования показывают наличие гендерных различий в анатомической организации анализаторов – слухового и зрительного. В мужской популяции наблюдается превышение нейронального ресурса зрительной коры. В женской группе превышен объем нейрональных структур слуховой коры.

Подобные исследования послужили основой утверждения, что мужчины лучше воспринимают внешнюю информацию глазами, а женщины – ушами. Ряд исследований показал наличие у женщин больших размеров корковых структур, ответственных за формирование эмоциональных реакций. У мужчин больше выражена межполушарная асимметрия.

Учитывая зависимость массы мозга от массы тела, ученые определили структурно-морфологические различия, которые имеют отношение к особенностям функционирования. Например, наблюдаются некоторые половые различия в структуре мозгового вещества в постреанимационный период после перенесенного состояния клинической смерти.

В ходе экспериментов над животными установлено, что в популяции самцов и самок после реанимации выявляется разная локализация и разные размеры участков поврежденной нервной ткани при одинаковой длительности остановки сердечной деятельности. У самцов наблюдается более обширная зона повреждения, которая отхватывает мозжечок, гиппокамп, сегменты сенсомоторной коры.

У самок в аналогичных условиях повреждения нервной ткани преимущественно выявляются в области гиппокампа. Одновременно у самок обнаруживается менее выраженный неврологический дефицит, быстрее происходит процесс регресса неврологической симптоматики.

В других исследованиях после эпизода искусственной ишемии, реперфузии (нарушение кровотока) мозга разного генеза и последующего восстановления кровоснабжения в мозговом веществе также подтвердилась более высокая повреждаемость нервной ткани у самцов, чем у самок.

Развитие головного мозга

Головной мозг человека является частью ЦНС, контролирующей жизнедеятельность организма. Над изучением этого органа трудятся большое количество психологов, медиков и других специалистов, изучающих структуру и связь его целостности с функционированием физиологических систем тела.

Обычные размеры головного мозга составляют 20×20×15 см, при этом он имеет сложное строение, а каждый из отделов включает в себя несколько видов нейронов.

Как уже писалось ране, средний вес человеческого мозга колеблется в пределах 1100—2200 г, но в основном укладывается в диапазон 1100—1500 г, и достигает максимального веса к 27-летнему возрасту, а затем постепенно начинает уменьшаться, теряя в среднем за 1 год на 3г.

Пренатальное развитие

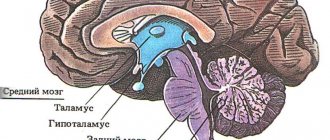

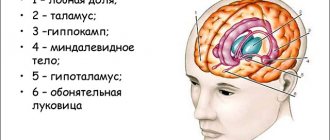

Формирование ЦНС во внутриутробный период жизни ребенка начинается на 3-ей неделе после оплодотворения яйцеклетки. При этом из наружного зародышевого листка сначала развивается нервная пластина, которая со временем изгибается, образуя нервную борозду. Края этой извилины срастаются, создавая нервную трубку плода, из передней части которой образуется головной мозг ребенка. При этом сначала конец трубки делится на 3 отдела или 3 первичных мозговых пузыря. Из первого формируются большие полушария и промежуточный отдел, из второго — средний, а из последнего — мозжечок, мост и продолговатый мозг.

Развитие мозга в пренатальный период происходит параллельно созреванию других структур, причем наиболее древние отделы формируются быстрее и активней, поэтому у здорового новорожденного ребенка, при появлении на свет, полностью функционируют такие безусловные рефлексы, как дыхание, глотание и т. д., а вес этого органа на момент рождения составляет примерно 300—500г.

Натальное состояние

Дальнейшее развитие функций ЦНС продолжается после рождения, и в конце первого года жизни ребенка масса мозга, расположенного в полости мозгового черепа, приблизительно составляет 1000 г. У взрослого человека этот показатель колеблется около цифры в 1300 г. Исходя из этого, становится очевидным, что наибольший темп увеличения происходит в первый год жизни.

К этому времени подкорковые структуры уже практически полностью сформированы, а масса органа растет за счет деления глиальных клеток и увеличения числа ответвлений дендритов, при этом количество нейронов остается прежним, так как они перестают делиться еще во время внутриутробного развития.

В этот период происходит окончательное дозревание проекционных областей, берущих начало от рецепторов органов чувств и моторных проводящих путей, при этом самое большое развитие происходит у структур, отвечающих за регуляцию двигательной системы и активность мозговой деятельности.

Период от 2 до 5 лет

В этот период вес головного мозга увеличивается за счет развития областей, отвечающих за пространственную ориентацию и целенаправленное движение, а также за сложные психологические процессы, такие как мышление, память, и усвоение поступившей информации из окружающего мира.

Период от 5 до 7 лет

В последнюю очередь созревают поля головного мозга человека, отвечающие за способность к обучению и запоминанию. При этом все психические процессы, происходящие в мозгах ребенка (восприятие, внимание, память, мышление и воображение), связаны в первую очередь с развитием речи, которая в свою очередь, формируется под воздействием этих функций.

Таким образом, развитие головного мозга происходит в несколько этапов, а сбой формирования одного из уровней, влечет за собой нарушение созревания структур следующего этапа и как результат: умственные и поведенческие отклонения.

Слух, обоняние, осязание

«Алло, вас не слышу!»

Среднее ухо человека содержит 2 500 клеток, реагирующих на звуки. Верхний предел воспринимаемых нами частот достигает 16–20 млн герц. С течением лет чувствительность уха, особенно к высоким звукам, уменьшается.

Вкусно, когда +24ºС

На поверхности языка находится около 9 000 нервных окончаний, реагирующих на вкус. Они лучше всего функционируют при температуре 24ºС.

Мал, да удал

Поверхность зоны обоняния носа всего 5 см2, но на ней размещается около 1 000 000 нервных окончаний. Ощущение запаха возникает при возбуждении не менее 40 нервных окончаний.

Вот почему он мёрзнет!

Самая холодная часть человеческого тела — нос. Температура его кончика обычно не превышает +22ºС.

Сравнение мозга человека и животных

Масса мозга различных представителей фауны зависит от огромного количества факторов. Например, земноводные и древние ящеры не могут похвастаться тяжестью этого органа: вес мозгов динозавра, при его довольно крупных габаритах, был примерно 1000г.

Если сравнивать этот показатель у млекопитающих и человека, то данные также будут разниться: Например, вес мозгового вещества слона составляет от 4000 г до 5000 г, а самая большая масса мозга зафиксирована у синего кита — около 9000 г.

Самое коммуникабельное животное — собака, имеет мозги весом не более 100г, что не мешает этим представителям животного мира, хорошо поддаваться тренировке, недаром для изучения безусловных рефлексов академиком Павловым были выбраны именно они.

Как видно из вышесказанного, масса мозгового вещества животных не влияет на их умственные способности, а у людей наоборот: слишком большой вес головы взрослого человека говорит о развитии патологии. Поэтому можно сделать вывод о том, что уровень интеллекта лишь меньшей степени зависит от соотношения массы мозга к массе тела: поэтому животные с высоким показателем лучше поддаются дрессуре и соответственно ими проще управлять.

«Изучение человеческих разновидностей»

В преддверии выставки Дмитрий Анучин в газете «Русские ведомости» убеждал соотечественников, для которых сама мысль о человеке как предмете зоологических исследований казалась кощунственной:

«Без большой практики и специального изучения весьма трудно различать отдельные породы лошадей, овец, крупного рогатого скота, свиней, собак, судить о большей или меньшей степени чистоты и смешении этих пород. С подобным же затруднением мы встречаемся и при изучении человеческих разновидностей, и если считается понятным и естественным, что изучение, например, пород лошадей может составить предмет особой отрасли знания, «гиппологии», то тем более мы имеем оснований признать рациональным обособление в отдельную науку изучения пород человечества… Изучение племен не может ограничиться одной морфологией, т. е. познанием наружного вида и внешних форм, но должно распространяться на совокупность организации, включать в себя изучение анатомических и физиологических особенностей. Только таким путем можем мы надеяться составить более определенное понятие о существующих между людьми племенных отличиях и проникнуть глубже в понимание сущности и происхождения этих особенностей».

Анучин указывал и на то, что подробные знания о человечестве нужнее всего самому человечеству. Но на деле исследования приносили мизерный научный и практически нулевой политический результат.

Значительные усилия по сбору сведений о среднем росте новобранцев русской армии показали, насколько незначителен этот рост по современным представлениям

Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Первые попытки практического использования антропологии были связаны с физиономикой — наукой о распознании характера человека по его внешности. Однако идея связать ее с антропологией в России ни к чему не привела. Российские физиономисты с горечью констатировали правоту известного русского этнографа и писателя Сергея Васильевича Максимова:

«Великорусское племя отличается именно тем, что в нем трудно находить одно лицо, похожее на другое, что сплошь и рядом встречаем мы не только у бродячих северных инородцев и у кочевых степняков, но и у южных горцев, а в особенности у закавказских и русских армян. Даже на самой маленькой ярмарке, на небольшом базаре, всякий желающий без труда может убедить себя в том, что ничего нет труднее, как найти такие черты, которые можно было бы почитать общими, и определить и выяснить для себя такой закон, который удобно было бы применить для распознания племенных отличий великорусов… Едва ли только не говор один до сих пор может почитаться в числе общих особых примет».

Профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов попытался выявить общие черты с помощью фотографирования и сравнения снимков, но потерпел полную неудачу. В 1878 году он писал:

«Если встретится физиономия, вполне интересная как выражение русского лица, то получить с нее портрет в 99 случаях из ста бывает невозможно вследствие отказа в позволении снять с себя портрет в фас и профиль… Приходилось ограничиваться весьма тесным кругом более знакомых лиц, которые в виде одолжения соглашались удовлетворить странному требованию, от коего они не ожидали ничего путного, но соглашались из желания не противоречить безвредной мании знакомого и близкого человека».

«Если считается естественным, что изучение пород лошадей может составить предмет особой отрасли знания, то тем более мы имеем оснований признать рациональным обособление в отдельную науку изучение пород человечества»

Немалые проблемы испытывали и другие исследователи, решившие заняться антропологией. Увлекшийся новым направлением московский врач Василий Николаевич Бензенгр в 1879 году описал свои попытки сбора информации у пациенток:

«Получение сведений сопряжено с величайшими затруднениями… Предлагаемые вопросы очень часто вызывали краску на лице пациентки, особенно молодой. Мы вообще так мало привыкли называть вещи собственными именами, а наши женщины еще менее привыкли говорить спокойно о своих физиологических функциях, что только положительные уверения в том, что все эти сведения необходимы для правильного лечения настоящей болезни, могли заставить их давать нужные ответы… Поэтому я никак не могу ручаться за полную правдивость ответов, особенно в некоторых, поистине очень щекотливых вопросах; фигура умолчания употреблялась моими пациентками чаще, чем бы я желал».

Сведения, собранные Бензенгром с 1866 по 1875 год, представляли определенный интерес для демографии. Только четверть его пациенток оказались уроженками Москвы: подавляющее большинство приехало в Первопрестольную из Московской и прилегающих к ней губерний. Кроме того, небезынтересным оказался и факт, что за все время он видел только двух крестьянок старше 75 лет, а много работавших женщин старше 50 лет по виду и состоянию здоровья относил уже к старухам.

Значительные усилия по сбору сведений о среднем росте новобранцев русской армии показали, насколько незначителен этот рост по современным представлениям

Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Однако, несмотря на то что врач за десять лет собрал данные о 5611 пациентках, результат его исследования для антропологии оказался, мягко говоря, не вполне впечатляющим. Главным выводом исследования оказалось:

«Мы считаем себя в полном праве сказать, что раннее половое развитие русской женщины есть ее расовый антропологический признак».

Еще менее успешным стало проведенное в 1887 году Николаем Андреевичем Янчуком антропологическое исследование литовцев, политические цели которого почти не скрывались в его отчете:

«До XII в. литовцы почти все время были в подчинении у славян, и только с XII в. начинается самостоятельная жизнь Литвы, достигшая в течение нескольких столетий довольно цветущего развития и потом опять павшая под ударами более сильных соседей — славян и немцев… На основании данных, представляемых языком, исследователи выводят заключение, что народности литовская и славянская составляли некогда одну лито-славянскую ветвь индоевропейского племени. Из этого одного целого вышло два разветвления: литовское и славянское, и каждое из них стало существовать отдельно, развиваться и дробиться на наречия и на народности».

Оставалось окончательно доказать правомерность пребывания литовцев и их земель в составе Российской империи — с помощью антропологии. Янчук сравнивал литовцев с белорусами и по цвету глаз, и по цвету волос и пришел к выводу, что литовцы и белорусы очень близки друг к другу. Но делать окончательные выводы в пользу единого происхождения двух народов все-таки не стал:

«Мною исследована сравнительно очень небольшая область, одна местность Литвы… Поэтому, легко может статься, что и те немногие частные обобщения, на которые я указал, в дальнейших исследованиях литовцев другими лицами не оправдаются. Мы заметили, что в некоторых отношениях (цвете волос и глаз, форме головы) в общем литовец близко подходит к белорусу; но в то же время относительно частностей в типе белорусов замечается значительно большее разнообразие, чем в типе литовцев. Что же из этого следует? Близкое сходство или одинаковость физиологических черт литовцев и белорусов указывает ли на то, что литовцы чисто славянского происхождения? Трудно сказать, хотя бы уже потому, что вряд ли сам белорус может считаться чистейшим славянским типом и служить образцом для сравнения…»

Зависимость веса мозга и уровня интеллекта

Чтобы ответить на вопрос, сколько весит мозг взрослого человека в среднем и как влияет интеллект на вес мозга, ученым пришлось проделать огромную работу по изучению этого органа. Так, для нормального функционирования нейронам ЦНС требуется потреблять не менее 30% поступившего через легкие кислорода, а его недостаток ведет к угасанию мозговой деятельности и поражению клеток и структур этого органа, соответственно снижению его веса. Известно, что вслед за понижением физической активности уменьшается острота умственных способностей человека, поэтому люди преклонного возраста склонны к расстройствам памяти и у них теряется способность логического мышления.

Теория о том, что масса мозга взрослого человека не влияет на интеллект, подтвердилась в ходе исследований этого органа у людей, страдающих психическими отклонениями: например, самый крупный мозг весом в 2800 г принадлежал слабоумному, при этом масса мозгов гениев не отличалась от среднестатистических данных. Это объясняется тем, что на развитие способностей влияют особенности строения структур коры, и чем гуще сеть ее нейронов, тем талантливее индивид, при этом увеличение других структур, влечет отклонение умственных способностей.

Исследования, проводимые над людьми с микроцефалией, показали, что эти индивиды способны вести упрощенную социальную жизнь, однако за ними всегда требовался посторонний уход.

Зрение

Сложный оптический прибор

До 14 месяцев у новорождённых девочек и до 16 месяцев у мальчиков наблюдается период полного невосприятия цветов. Затем появляется восприятие красного, потом зелёного, а ещё позже синего цвета. Формирование цветоощущения заканчивается в 7,5 годам у девочек и к 8 годам у мальчиков. Глаз способен различить 130–250 чистых цветов и 5–10 000 000 000 смешанных оттенков.

После часа в темноте

После одного часа пребывания в темноте светочувствительность глаза повышается в 200 раз.

Палочки и колбочки

Сетчатка глаза человека содержит 125 000 000 палочек и 6 500 000 колбочек, при этом, вместе взятые, они настолько чувствительны, что человек теоретически мог бы увидеть огонёк свечи на расстоянии 200 километров.

Масса мозга некоторых известных людей

Самый тяжелый мозг у физически и психически здорового человека был описан в 19 веке немецким естествоиспытателем Рудольфи, и составлял 2,222 килограмма, что дает возможность судить о том, что средняя масса головного мозга колеблется в пределах 1000—2200 г.

Обследование мозгового вещества известных людей, подтверждает теорию о том, что вес мозгов не влияет на гениальность, так как этот показатель не выходит за установленные рамки:

- Владимир Маяковский, советский поэт —1,7 кг;

- Альберт Эйнштейн, физик-теоретик —1,23 кг;

- Отто фон Бисмарк, политик —1,97 кг;

- Владимир Ленин (Ульянов), политик —1,34 кг;

- Людвиг ван Бетховен, композитор —1,75 кг;

- Анатоль Франс, литературный критик и писатель — 1,02 кг;

- Иван Тургенев, писатель — 2,01 кг;

- Карл Фридрих Гаусс, немецкий физик, математик — 1,492 кг.

При этом детальное обследование структур этого органа выявило зависимость развития участков коры, отвечающих за творческое мышление или математический склад ума от проявленных способностей.

Курение

Индийские ученые после ряда исследований пришли к заключению, что курение пагубно воздействует на мозг, разрушая его. Главная разрушающая сила ― табак, поскольку из-за табачного дыма мозг получает слишком мало кислорода. Кроме того, в мозг из сигарет и табачного дыма попадает несколько тысяч всевозможных химических соединений, 30 из которых особенно ядовиты.

От редакции : Не снимут ли инвалидность после лечения эпилепсии клетками

После поступления никотина из легких в мозг у человека возникает подъем мыслительной активности, поскольку никотин возбуждает нервные клетки, побуждая их к работе. Однако через некоторое время наступает обратный эффект. Происходит сужение его кровеносных сосудов, вследствие чего нарушается поступление к нервным клеткам кислорода и питательных веществ, что проявляется в виде головных болей.

В дальнейшем это может стать причиной развития онкологии.

Из-за курения сосуды мозга теряют упругость и эластичность, что приводит к нарушению мозгового кровообращения и, при ряде сопутствующих факторов, ― кровоизлиянию в мозг.

Курение нередко является и причиной заболевания рассеянным склерозом.