Ноотропы — это нейрометаболические стимуляторы, которые оказывают положительное действие на сложноорганизованные психофизиологические процессы. Механизм их действия связан с восстановлением биоэнергетических и метаболических функций нейрона, а также нейромедиаторных систем головного мозга. Принцип работы ноотропных препаратов, как следует из их названия, направлен на улучшение работы отделов головного мозга, которые отвечают за обучение, память, внимание и иные когнитивные функции.

Ноотропные препараты — это лекарства, содержащие органические или синтетические действующие вещества, а также их производные, стимулирующие работу нейромедиаторов. Они объединены в фармакотерапевтическую группу с ATX-кодом N06BX («Другие психостимуляторы и ноотропные препараты»).

Термин ноотропы был введен в 1972 году румынским химиком, психологом и доктором философии, Corneliu E. Giurgea, который впервые синтезировал пирацетам в 1964 году. Его терапевтический эффект оказался обратным ожиданиям химика — свойственным психостимуляторам, без возникновения непрофильных действий. Этот эффект до сих пор остается загадкой для ученых.

Применяемые на сегодняшний день в медицине ноотропы представлены в международной системе классификации лекарственных средств (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC), принятой Минздравом РФ в 2002 году. Иные ноотропные препараты создаются для использования в пределах конкретных стран и не выводятся на международный рынок.

Клиническое применение ноотропов

Психиатры и психотерапевты могут назначать ноотропные препараты как в качестве монотерапии, так и в комплексе с другими психотропными средствами. Например, ноотропы назначают при лечении неврозов, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессивных расстройств и иных расстройств настроения, шизофрении.

Целью назначения ноотропных средств является восстановление когнитивных функций головного мозга, отвечающих за процессы взаимодействия с принимаемой информацией, в частности:

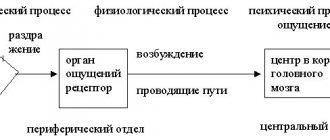

- восприятия (информации, — прим., и далее);

- обработки;

- анализа;

- запоминания;

- хранения;

- соотнесения;

- выводов.

Ноотропные средства применяют и в других областях клинической медицины. Например — в педиатрии, где ноотропы помогают восстановить дефицит аминокислот, нарушающий биосинтез белка в организме и метаболические процессы в целом. В частности, врач может назначать ноотропы для детей с признаками задержки речевого и психического развития, умственной отсталости, последствий перинатального поражения центральной нервной системы. Врачи иных специализаций (логопеды, неврологи, эндокринологи, гинекологи, урологи, офтальмологи) могут назначать ноотропы в зависимости от симптомов, в том числе в комплексной терапии, при различных заболеваниях и состояниях:

- нейролептическом синдроме;

- заикании, логоневрозе;

- гиперкинезах, дискинезии;

- расстройствах мочеиспускания;

- бессонницы и иных нарушений сна;

- головных болях различной этиологии;

- головокружениях;

- морской болезни;

- открытоугольной глаукоме;

- сосудистых заболеваниях сетчатки;

- заболеваниях желтого пятна;

- диабетической ретинопатии;

- болезни Альцгеймера;

- болезни Паркинсона;

- болезни Хантингтона;

- при последствиях ЧМТ.

Иными словами, спектр применения ноотропных препаратов широк и не ограничивается только лишь психическими расстройствами. Щадящий терапевтический механизм препаратов данной группы позволяет назначать ноотропы новорожденным и детям грудного возраста, а также пожилым людям. Немаловажным является и тот факт, что ноотропные препараты внесены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Какие ноотропы (список препаратов и их характеристика) широко используются в педиатрии?

Прежде всего, хочу напомнить, что ноотропы в педиатрии имеют довольно четкие показания для назначения. Это прежде всего, такие состояния: • Профилактика и лечение отставания ребенка в психическом, моторном и речевом (после 3-х лет) развитии. • Стимуляция функций ЦНС, связанных с процессами обучения, концентрации внимания, запоминания и воспроизведения информации. • Органические поражения ЦНС в результате нейроинфекций, черепно-мозговых травм, генетических заболеваний. • ДЦП. • Расстройства мочеиспускания нейрогенной природы. • Заикание. • Комплексная терапия эпилепсии. • Невротические состояния и астения (синдром навязчивых состояний) • СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Чаще всего детям назначаются ноотропы из списка так называемых истинных ноотропов, влияющих в первую очередь на мнестические (память) и когнитивные (познавательные) способности человека любого возраста. Это такие ноотропные препараты, как: • Рацетамы. • Нейропептиды. • Холинергические ноотропы. • Нейропротекторы. • Активаторы аминокислот и ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). • Антиоксиданты. Из Рацетамов наиболее значимым и распространенным является Пирацетам – препарат, используемый врачами уже почти 50 лет и являющийся родоначальником ноотропных препаратов, список которых постоянно расширяется и обновляется. Известен под коммерческим названием ноотропил. У детей особенно эффективен, как стимулятор развития речи, а также хорошо помогает при ДЦП и олигофрении, при реабилитации после ЧМТ и интоксикаций ГМ, способствует повышению способности к обучению. Выпускается в самых разнообразных фармакологических формах – таблетки, гранулы, капсулы, сиропы, растворы для парентерального введения. Особенность применения – не рекомендуется для приема во второй половине дня.

В детском возрасте также часто назначаются такие препараты как: • Кортексин, который считается лучшим для детей 1-го года жизни. Его можно применять начиная с первого дня рождения. Позитивно влияет на нервную систему, в том числе и периферическую, противодействует токсическим воздействиям, улучшает кровообращение, используется в комплексном лечении эпилепсии. Кроме того, кортексин улучшает память, увеличивает устойчивость к стрессам и эффективен при приеме детьми с задержкой развития (психомоторного и речевого). Довольно популярен у студентов, особенно во время сессий, для улучшения памяти и усвоения больших объемов информации. Кортексин также имеет положительные отзывы у родителей и педиатров, достаточно безопасен, но довольно дорогой. Выпускается в виде лиофилизата (высушенного при минусовой температуре порошка). • Семакс 0,1% раствор – самый безопасный и выпускаемый в удобной для применения у детей форме назальных капель. Практически не имеет побочных эффектов, кроме редкого и незначительного раздражения слизистой. Относится к ноотропам пептидного ряда, позитивно влияет на внимание, обучаемость и восприятие. Кроме того, он помогает восстановлению и адаптации нервной системы после наркоза. В педиатрии хорошо зарекомендовал себя при терапии мозговых дисфункции у детей старше 5 лет. К плюсам семакса относится высокая безопасность и комфортная для использования форма выпуска. Относительным минусом является необходимость хранения препарата в холодильнике при температуре не выше 8 градусов.

• Церебролизин, представляющий собой нейропептид животного происхождения (концентрат пептидов из головного мозга свиньи или крупного рогатого скота. Активно используется, как активатор нейронного метаболизма, способствует увеличению концентрации внимания и снижению гиперактивности. Недостатком его является то, что это относительно дорогой препарат и выпускается только в виде инъекционных растворов, а плюсом то, что это один из самых эффективных ноотропов при задержке развития у детей. Побочные действия редкие и сводятся к индивидуальным аллергическим реакциям на компоненты препарата, бессоннице и крайне редко к аритмиям.

При задержке речевого развития (ЗРР) также эффективны такие ноотропы: • Аналоги и производные ГАМК (Пикамилон, Пантогам), нормализующие проведение нервных импульсов и улучшающих утилизацию глюкозы и потребление кислорода в нейронах. Являясь тормозными медиаторами они эффективны при гиперактивности и повышенной возбудимости ЦНС. • Препараты пиритинолового ряда (Энцефабол, Церебол), оказывающие нейропротекторное (стабилизация мембран и ингибирование продукции разрушающих структуру клеток свободных радикалов) и антигипоксическое действие. • Цераксон – стимулятор деятельности ЦНС, содержащий цитиколин, отвечающий за восстановление мембран нейронов и их энергообеспечение, а также уменьшающий количество межклеточной жидкости в ГМ и оказывая таким образом противоотечное действие. Рекомендуется не только при ЗРР с явлениями заторможенности, но и при аутизме. Подытоживая ответ на данный вопрос, хочу сказать, что выбор ноотропных препаратов, список которых с учетом препаратов нового поколения, включает более сотни наименований, остается за педиатром. Самостоятельно назначать ноотропы ни в коем случае нельзя, даже ориентируясь на показания, указанные в инструкции. Конечно, ноотропы являются довольно безопасными и положительно влияющими на нервную систему препаратами, но каждый из них имеет свое преимущественное действие и направлено на различные процессы в нервной ткани. Назначив самостоятельно активаторы ЦНС маленькому пациенту с гиперактивностью, родители могут получить усиление активности и повышение возбудимости у своего ребенка, доведя его до нервного срыва и лечения уже у детского психиатра. Предотвращением таких эксцессов является отпуск в аптеках подавляющего большинства ноотропов только по рецепту врача. Некоторые из них можно приобрести и без рецепта, но их список довольно ограничен. На них я остановлюсь более подробно в конце интервью.

Механизм действия ноотропных препаратов

Механизм действия ноотропов на сегодняшний день до конца не изучен. Однако принцип, лежащий в основе терапевтического эффекта, неоднократно подтвержденный in vivo, по сей день вызывает интерес у исследователей в области биохимии, цитологии и фармакологии. В частности, исследователи знают, что эффективность ноотропов в клинической медицине связана с несколькими механизмами, наблюдаемыми на клеточном уровне в ЦНС:

- усиливают синтез АТФ и его производных;

- усиливают процесс синаптической передачи в ЦНС;

- усиливают пластический процесс в ЦНС за счет повышения синтеза РНК и белков;

- усиливают процесс утилизации глюкозы;

- оказывают мамбраностабилизирующий и антиоксидантный эффект.

Таким образом, механизм действия ноотропных препаратов связан с восстановлением метаболических и биоэнергетических процессов в головном мозге, отражающихся на настроении, работоспособности и самочувствии человека. Правильно подобранный ноотроп будет обладать необходимыми для лечения эффектами, которые проявляются на длительной дистанции при условии соблюдения рекомендаций лечащего врача (например, относительно рационального и здорового образа жизни, посещения сеансов психотерапии, приема лекарственных препаратов первой линии).

Рис. 1. Нейрон

Какие препараты принимать при остеохондрозе?

Лекарственные средства при остеохондрозе отличаются не только формой выпуска. Они также делятся на следующие фармакологические группы.

Противовоспалительные препараты для лечения остеохондроза

Работа нестероидных противовоспалительных препаратов при остеохондрозе основана на подавлении выработки простагландинов — гормоноподобных веществ, которые вызывают воспаление и боль в пораженных участках. Нестероидные препараты от остеохондроза позволяют быстро устранить болевой синдром и горячность кожи, восстановить локальный обмен веществ, снять отек, дискомфорт и ухудшение чувствительности, ослабить давление на нервные корешки позвоночника.

Нестероидные противовоспалительные препараты для лечения остеохондроза выпускают в различных лекарственных формах — капсул и таблеток, гелей и кремов, растворов для в/м, в/в или п/к введения. Лечение НПВС препаратами при остеохондрозе обычно подразумевает комбинацию разных форм. Например, таблетки используются в качестве основной терапии, гели и мази “гасят” остаточное воспаление, а инъекции нужны для обезболивания. Пластыри (например, вольтарен, версатис) способствуют снятию воспаления на всех этапах лечения.

Список препаратов НПВС при остеохондрозе включает:

- артрадол;

- ибупрофен (нурофен, долгит, ибупром);

- кетопрофен (кетонал, фастум, быструмгель, флексен);

- диклофенак (вольтарен, диклак, диклобене, диклоран плюс, ортофен);

- кеторолак;

- ксефокам;

- индометацин (индовазин, индобене, индоцид);

- нимесулид (нимесил, найз, нимулид, нимика);

- напроксен;

- пироксикам;

- целебрекс (целекоксиб);

- феброфид;

- мелоксикам (мовалис, мовасин).

Стероидные (гормональные) противовоспалительные препараты при остеохондрозе применяются редко — в основном, в самых запущенных случаях. К ним относится преднизолон, кортизон, дексаметазон и другие.

Хондропротекторы

При остеохондрозе ухудшается рессорная функция межпозвоночных дисков, которая напрямую зависит от объема хрящевой ткани и ее эластичности. Чтобы поддерживать достаточную толщину хряща, организм должен регенерировать хрящевые клетки (хондроциты) со скоростью, которая примерно соответствует их разрушению. Но при обезвоживании, несбалансированном питании, стрессах, обменных или анатомических нарушениях скорость распада хондроцитов растет, а новые клетки либо тормозятся в росте, либо имеют недостаточный запас прочности. Чтобы защитить хрящ и восстановить нормальные для него темпы роста, стоит принимать специальные средства на основе глюкозамина и хондроитина — хондропротекторы. Хондропротекторные препараты для эффективного лечения остеохондроза позволяют стабилизировать состояние хряща, препятствуют его дальнейшему разрушению и, при соблюдении всех врачебных рекомендаций, помогают даже восстановить утраченные хондроциты.

К хондропротекторным препаратам при остеохондрозе относятся:

- артракам;

- хондролон;

- румалон;

- дона;

- хондроксид;

- остерепар;

- терафлекс;

- алфлутоп;

- коллаген ультра.

Некоторые из них (например, дона), содержат только глюкозамин, другие (структум, хондроксид) — только хондроитин. Современные препараты комбинируют действующие вещества и дополнительно включают витамины (артракам).

Для устойчивого эффекта хондропротекторы (в виде таблеток, уколов или наружных средств) нужно принимать пожизненно, курсами по 3-6 месяцев.

Согревающие препараты

Для устранения дискомфорта при остеохондрозе применяются т.н. согревающие препараты. Они:

- расширяют сосуды кожи, что сдерживает передачу болевых импульсов в головной мозг;

- улучшают микроциркуляцию крови в соединительной ткани;

- отвлекают пациента от неприятных ощущений.

При нанесении раздражающих препаратов пиковое воздействие наблюдается спустя полчаса, а обезболивающий эффект сохраняется в течение 2-4 часов. Местное повышение температуры кожи при этом нормально.

Список препаратов для лечения остеохондроза включает мази, кремы, гели и настойки на основе:

- камфоры (камфорная мазь);

- скипидара;

- бензилникотината;

- нонивамида;

- капсаицина (мазь эспол, настойка перца стручкового);

- пчелиного и змеиного яда.

Большинство подобных препаратов имеют комбинированный состав — например, пчелиный яд и НПВП или змеиный яд, салициловая кислота и скипидар. Поэтому перед применением необходимо убедиться в отсутствии аллергии на каждый из компонентов.

Местные и общие анальгетики

Обезболивающие препараты при остеохондрозе обычно применяются в виде таблеток и инъекций. При среднем болевом синдроме помочь могут обычные в аптечке препараты — анальгин или парацетамол. Также эффективны нефопам, амбене (обладает противовоспалительным эффектом, что снижает боль).

На поздних стадиях остеохондроза назначаются опиоиды — сильнодействующие препараты с рядом противопоказаний. К их числу относится трамал (трамадол).

Для комплексного обезболивания (например, блокады) используются т.н. “коктейли”, которые одновременно имеют анальгезирующий, противоотечный, противовоспалительный, местноанестезирующий и снижающий чувствительность к аллергенам эффект. В состав могут входить лидокаин или новокаин, бупивакаин, кортикостероиды, витамин В12 и другие компоненты.

Важно! Анальгетики лишь снимают боль, не воздействуя на ее причину. Поэтому без надлежащего лечения остеохондроз продолжает прогрессировать, требуя перехода на все более серьезные обезболивающие средства.

Сосудорасширяющие средства

Сосудорасширяющие препараты при остеохондрозе, или вазодилататоры, помогают восстановить нормальное кровоснабжение тканей вокруг пораженных межпозвоночных суставов.

Из-за боли и напряжения мышц кровеносные сосуды сужаются. Это ухудшает питание тканей, вызывает кислородное голодание головного мозга и ускоряет прогрессирование болезни. Поэтому при шейном остеохондрозе препараты для нормализации кровообращения особенно важны. В ходе восстановительной терапии применяются:

- пентоксифиллин, или трентал (сосудорасширяющее);

- ксантинола никотинат (улучшает кровоток, снижает отек нервных корешков);

- эуфиллин (устраняет недостаточность кровообращения);

- мексидол (стабилизатор давления и обменных процессов);

- вазонит-ретард, октолипен (стимуляторы микроциркуляции);

- актовегин (стимулятор регенерации тканей);

- кавинтон (способствует насыщению тканей кислородом, расширяет сосуды);

- берлитион (антиоксидант).

Сосудистые препараты при остеохондрозе улучшают периферическое кровообращение и клеточный обмен, купируют боль.

Спазмолитики и миорелаксанты

Чтобы устранить спазм и напряжение, используются спазмолитики и мышечные релаксанты. Они нормализуют кровообращение, приглушают боль, восстанавливают подвижность. Больным назначают:

- сирдалуд (тизанадин);

- мидокалм (толперизол);

- баклофен;

- циклобензаприн;

- новокаин, лидокаин, тримекаин.

Чтобы усилить эффект препаратов для расслабления мышц при остеохондрозе, их могут назначить совместно с клоназепамом или диазепамом (рецептурные препараты). Данные препараты могут вызывать привыкание, поэтому применяются с осторожностью.

Седативные средства

Симптомы остеохондроза и лечение препаратами часто провоцируют у больных хронический стресс, эмоциональное напряжение, депрессию и другие нарушения психоэмоционального спектра

Для общего успокоения и борьбы с бессонницей можно использовать растительные препараты — например, настойку валерианы, пустырника, пиона.

При более серьезных нарушениях рекомендованы антидепрессанты — гидазепам, симбалта, эглонил, донормил.

Витаминно-минеральные комплексы

Поскольку остеохондроз считается заболеванием всего организма, большое значение имеет комплексная витаминно-минеральная терапия (компливит, дуовит, доппельгерц, мульти-табс). Существенно улучшить состояние помогают витамины А, группы В, С, D, Е, препараты кальция и фосфора.

Витамин А

(ретинола ацетат) природный антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена и снижает разрушение хондроцитов, способствует обновлению суставных тканей.

Витамины группы В

(цианокобаламин, мильгамма, нейромультивит, нейробион, нейрорубин, нейроплекс, келтикан-комплекс, пиридоксин, тиамин) снижают боль, воспаление и онемение рук, улучшают чувствительность нервных волокон.

Витамин D

(кальциферол, аквадетрим, вигантол) отвечает за усвоение кальция и помогает восстановить утраченную вследствие остеохондроза костную ткань.

Витамин Е

(токоферол) необходим для нормализации кровообращения, защиты от свободных радикалов и регенерации хряща.

Не занимайтесь самолечением! Успехов Вам в лечении остеохондроза!

Images designed by Freepik

Эффективность ноотропов

Эффективность ноотропов, в частности, объясняется терапевтическим действием на нейромедиаторные системы головного мозга — моноаминергическую, холинергическую и глутаматергическую. Ноотропы помогают восстановить регуляцию синтеза фосфолипидов и белков в нейронах, нормализовать структуры клеточных мембран; снизить потребность нейронов в кислороде; подавить образование свободных радикалов и перекисного окисления липидов клеточных мембран; повысить защиту нейронов к неблагоприятным факторам, влияющим на их правильное функционирование.

Визуализировать эффективность ноотропов позволяют результаты биохимического анализа крови и ЭЭГ, а также лабораторные эксперименты с применением современных микроскопов. Например, на результатах электроэнцефалограммы можно отчетливо увидеть эффект от применения ноотропов — увеличенные амплитуды транскаллозальных вызванных потенциалов, усиленный спектр мощности ЭЭГ коры и гиппокампа, увеличенный доминирующий пик, сглаженную межполушарную асимметрию.

Рис. 2. Визуализация действия ноотропов на электроэнцефалограмме

Моноаминовые нейромедиаторы

К классическим моноаминам относятся: гистамин, адреналин, дофамин, норадреналин, серотонин, мелатонин. Моноаминовые нейромедиаторы и нейромодуляторы выполняют роль нейротрансмиттеров в моноаминергических системах ЦНС, которые регулируют разнообразные процессы в организме, в том числе:

- эмоциональное состояние;

- познавательную деятельность;

- концентрацию внимания;

- способность запоминать информацию;

- процессы возбуждения.

Холинергические нейромедиаторы

Холинергические нейромедиаторы в ЦНС отвечают за процессы возбуждения и торможения в организме. Нейротрансмиттеры данной системы ЦНС поддерживают автономную работу внутренних органов и жизненноважные процессы, связанные с работой иннервируемых органов, участвуют в передаче импульсов двигательной активности. Холинергический дефицит напрямую влияет на дисбаланс связанных с ней структур ЦНС и может стать причиной развития:

- неврологической симптоматики;

- эмоционально-волевой патологии.

Глутаматергические нейромедиаторы

Глутаматергические нейромедиаторы включены в процессы ЦНС, связанные с когнитивной функцией — помогают обрабатывать и хранить информацию. Помимо этого данные нейротрансмиттеры отвечают за моторную координацию, реакцию на болевые ощущения, иммунную реакцию организма; отвечают за качество передачи нервных импульсов и состояние нервной системы в целом.

Рис. 3. Центральная нервная система

Обеспечение лекарственной безопасности — приоритетное направлений современной медицины. Оно связано с созданием большого количества новых препаратов, выявлением новых биологических эффектов ранее синтезированных лекарственных средств (ЛС), способных модифицировать функциональные связи органов и систем организма, сенсибилизацией пациентов вследствие полипрагмазии. Результаты фармакоэпидемиологических исследований свидетельствуют том, что недооценка этой проблемы чревата развитием серьезных последствий, ростом числа тяжелых осложнений, требующих госпитализации и часто являющихся причиной летальных исходов [1—3].

Особенно остро проблема лекарственной безопасности стоит перед пациентами с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ), так как у большинства из них имеются факторы: риска развития неблагоприятных эффектов ЛС: пожилой возраст, коморбидная патология, необходимость приема двух и более ЛС, отягощенный аллергический анамнез и др. [4].

В РФ широко применяются нейропротекторы. Благоприятные фармакокинетические параметры, низкий риск лекарственных взаимодействий и побочных эффектов, безрецептурная форма отпуска привели к исключительно широкому, нередко бессистемному и неконтролируемому их применению. Следует знать, что без учета фармакодинамики и возможных лекарственных взаимодействий назначение любого ЛС сопряжено с серьезными рисками [5].

Назначение нейропротекторов должно осуществляться только по конкретным показаниям согласно инструкции. Необходимо строго соблюдать курсовой и суточный режимы дозирования. Следует учитывать возможность неблагоприятных эффектов при одновременном приеме нескольких Л.С. Кроме того, надо иметь в виду возраст больного и наличие сопутствующей патологии, прогнозировать развитие побочных эффектов и оценивать соотношение «риск—польза». Из большого числа нейропротекторов только единицы продемонстрировали эффективность в клинических исследованиях [5]. Задача медикаментозной терапии состоит не только в поиске эффективных и безопасных ЛС, но и изучении эффективости комбинаций, включающих препараты с различными механизмами действия [6].

Патогенетическое обоснование комплексной нейропротекции

В клинической практике наиболее часто применяются ЛС, обладающие комплексным воздействием на различные клетки мозга, так как при нарушении мозгового кровообращения требуется защита не только нейронов, но и астроцитов, олигодендроцитов, микроглии. Их применение может повысить степень адаптации мозга к ишемии, увеличить жизнеспособность клеток, обеспечить лучшее восстановление нарушенных функций. Первостепенное значение имеют процессы нейропластичности и нейропротекции [6].

Нейропластичность включает процессы регенерации нервной ткани и рассматривается как адаптация нейрона к новым функциональным условиям, обеспечивая уменьшение повреждения мозговой ткани, вызванного ишемией.

Смерть клеток наступает через определенный промежуток времени после развития ишемии и происходит пассивным (некроз) и активным (апоптоз) путями. Эксайтотоксическое повреждение клеток развивается в течение нескольких минут, а воспаление и апоптоз — в последующие часы и дни. В патобиохимический каскад вовлекаются глутамат и катион кальция, концентрация которого внутри и вне клетки нарушается. В норме апоптоз играет позитивную роль и, как правило, не активирует воспаление, однако патологические процессы, ассоциированные с инсультом, связаны с экcaйтотоксичностью и воспалением. Обширное повреждение клеток в зоне инфаркта приводит к набуханию нейронов и их лизису вследствие массивной стимуляции NMDA-рецепторов. Их умеренная гиперактивность в зоне пенумбры является пусковым фактором образования свободных радикалов и процессов, приводящих к апоптотическому повреждению.

Нейротрофические факторы определяют процессы пролиферации, миграции, дифференциации и выживания клеток. Понимание этого механизма является ключом к созданию новых стратегий лечения. Защитные процессы могут быть естественными или фармакологически индуцированными. Они связаны между собой и вместе вызывают комплекс процессов сохранения и регенерации нервной ткани. Фармакотерапия при ЦВЗ должна быть комбинированной и направленной не только на восстановление кровотока в пораженном участке, но и на устранение нейрометаболических, нейромедиаторных, нейротрофических и других реакций, определяющих развитие деструктивных изменений в нейронах. Терапевтическая стратегия должна включать коррекцию церебральной перфузии, системной гемодинамики, энергетического метаболизма и обмена нейромедиаторов. Адекватное применение нейротрофических и нейропротективных препаратов позволяет замедлить формирование ишемического повреждения и повысить устойчивость мозга к гипоксии [7].

Наиболее распространенные способы комбинированной нейропротекции

Наиболее часто одновременно назначаются антиоксидант и нейромедиаторный препарат [7]. Антиоксиданты — естественные или синтетические вещества, замедляющие или предотвращающие окисление органических соединений. Ферментные антиоксиданты, созданные на основе супероксиддисмутазы (СОД), выделяемой из природного материала (онтосеин, оксодрол, пероксинорм), имеют существенные недостатки: они нестабильны, быстро инактивируются и имеют ряд побочных эффектов, вследствие чего имеют ограничения для использования в клинике.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС) (мексидол, нейрокс, мексиприм) имеет широкий спектр фармакологической активности, обладает способностью стабилизировать мембраны. В отличие от препаратов янтарной кислоты остатки пиридина и сукцината облегчают проникновение молекулы в клетку, оказывают минимальное количество побочных эффектов. ЭМГПС, являясь антиоксидантом, оказывает антигипоксическое, мембранопротективное, ноотропное, противосудорожное и анксиолитическое действия. ЭМГПС стимулируют окисление глюкозы по пентозофосфатному шунту, повышает уровень пула восстановленных нуклеотидов. Вследствие стабилизации уровня эндогенных антиоксидантов активируется сукцинатоксидазный путь окисления, что в условиях ограничения НАД-зависимого окисления на ранних стадиях гипоксии позволяет сохранить определенный уровень окислительного фосфорилирования. Активация сукцинатоксигеназного пути окисления при гипоксии способствует повышению резистентности клеток к дефициту кислорода и определяет антигипоксическое действие ЭМГПС. Препарат также ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность СОД и соотношение липид—белок, уменьшает вязкость мембраны, повышая ее текучесть. Модулирует активность мембраносвязанных кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы, бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового рецепторных комплексов, что повышает их связывание с лигандами, способствует сохранению функциональной организации биомембран, транспорту нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. ЭМГПС повышает содержание в головном мозге дофамина, активирует аэробный гликолиз и снижает степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса с увеличением образования АТФ и креатинфосфата. Фармакологические эффекты реализуются на трех уровнях: нейрональном, сосудистом и метаболическом. Сочетание пиридинового основания и янтарной кислоты обеспечивает прохождение через гематоэнцефалический барьер.

ЭМГПС разрешен для лечении различных ЦВЗ, энцефалопатии (гипертоническая, атеросклеротическая, травматическая и др.), невротических и неврозоподобных расстройств с явлением тревоги, для купирования абстинентного синдрома при алкоголизме, для лечения острой интоксикации нейролептиками и др. ЭМГПС обладает стрессопротективным действием, которое проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных нарушений, восстановлении цикла «сон—бодрствование», нарушенных процессов обучения и памяти, снижении дистрофических изменений в структурах головного мозга [8].

Преимуществом ЭМГПС является низкая частота побочных эффектов. Усиливает действие бензодиазепиновых анксиолитиков, противоэпилептических, противопаркинсонических ЛС, нитратов, не влияя на состояние системной гемодинамики. У препарата отсутствуют угнетающий или стимулирующий эффекты на спонтанную двигательную активность, координацию, ориентировочно-исследовательское поведение, ректальную температуру, корнеальный рефлекс, не вызывает сонливости, сохраняется адекватность реагирования животных на провоцирующие стимулы, не нарушаются простые рефлексы, даже в высоких дозах. Увеличение дозировки в 4—5,5 раза не оказывает миорелаксирующего действия, при использовании в сверхвысоких дозах проявляется антиамнестический эффект [8]. ЭМГПС не вызывает гиперактивации, диссомнии, повышения судорожной готовности. Диапазон терапевтических доз в эксперименте колеблется от 10 до 300 мг/кг. С повышением дозы уменьшается период наступления эффекта, увеличивается его выраженность. Прекращение лечения не вызывает синдрома отмены.

Проведены 4 рандомизированных исследования применения ЭМГПС у больных с ишемическим инсультом (ИИ), из них одно — двойное слепое плацебо-контролируемое [9, 10]. Показана эффективность ЭМГПС при терапии хронической ишемии головного мозга (ХИМ) [11—16]. Особого внимания заслуживает открытое сравнительное контролируемое исследование продолжительностью 15 дней, в которое были включены 60 пациентов с ХИМ 1—2-й стадии в возрасте 45—68 лет [17]. Пациенты 1-й группы получали нейрокс, 2-й — мексидол; значимых различий между группами по полу и возрасту не было. Выявлено положительное влияние обоих препаратов на окислительный потенциал липопротеинов низкой плотности, уменьшение их предрасположенности к окислительным процессам in vivo,

повышение содержания α-токоферола и β-каротина. Зафиксирована терапевтическая эквивалентность препаратов.

Нейрокс («Сотекс», Россия) зарекомендовал себя как эффективное, безопасное средство, улучшающее метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию, метаболические процессы в ишемизированном миокарде, увеличивающее коронарный кровоток в зоне ишемии, уменьшающее последствия реперфузионного синдрома при остром коронарном синдроме [18, 19]. С учетом возможных лекарственных взаимодействий можно рекомендовать его для терапии ЦВЗ [20].

Препараты нейромедиаторного и нейрометаболического действия

Способствуют улучшению метаболических процессов и устранению медиаторного дисбаланса в ЦНС. Представляют интерес препараты, воздействующие на обмен ацетилхолина.

При ИИ и ХИМ резко снижается содержание фосфолипидов в мозге вследствие замедления биосинтеза и усиления деградации фосфатидилхолина [21]. Изучена роль фосфолипидов при гемокоагуляции. Внутрисосудистое фибринообразование характеризуется расстройствами свертывающей системы крови с нарушением соотношения между нейтральными (НФЛ) и кислыми фосфолипидами (КФЛ) [22]. Процесс трансформации фибриногена в фибрин, сопровождающийся уменьшением содержания КФЛ и возрастанием уровня НФЛ, изменяет это соотношение. Он характеризуется в каждом конкретном случае их про- и антикоагулянтной активностью. Это может проявляться стимулирующим или ингибирующим действием указанных соединений на значения показателей протромбинового времени, тромбопластическую активность, время свертывания крови, концентрацию фибриногена и фибринолитическую активность [23]. В условиях ишемии снижается синтез фосфатидилхолина, что является важным фактором старения мозга и поражения нейронов при ЦВЗ [24]. В этой ситуации важно назначение препаратов, влияющих на метаболизма фосфолипидов. Использование естественных метаболитов позволяет уже на ранних стадиях заболевания замедлить прогрессирование процесса.

Цитиколин

Несомненный интерес представляют данные об использовании цитиколина (цитидин 5’—дифосфохолин; торговые названия — цераксон, нейпилепт, рекогнан). Его эффективность за последние 30 лет детально изучена при ЦВЗ в странах Европы, США и Японии [25]. Получены сведения о его плейотропном эффекте, воздействии на последствия ишемии головного мозга, процессы восстановления структуры и функций нервной ткани. Имеется обширная доказательная база препарата, в исследования его эффективности были включены около 12 000 пациентов. Цитиколин в норме присутствует во всех клетках человеческого организма, является естественным продуктом биохимических процессов. Состоит из цитидина и холина, связанных дифосфатным мостиком и является необходимым промежуточным соединением синтеза фосфатидилхолина, основного мозгового фосфолипида (путь Кеннеди), уменьшает потерю фосфатидилхолина, входящего в состав клеточной мембраны. Являясь источником холина, участвует в синтезе ацетилхолина, стимулирует активность тирозингидроксилазы и секрецию дофамина.

В эксперименте цитиколин уменьшает дегенерацию нейронов гиппокампа, вызванную введением бета-амилоида (БА) [26]. БА — белок, образующийся в результате протеолитического процессинга из предшественника БА (ПБА), экспрессирующегося фактически во всех животных клетках. Выраженность когнитивных расстройств (КР) прямо пропорциональна его накоплению. Холин в сочетании с цитидином стимулируют секрецию нормального нейротрофического ПБА нейронами крыс [27]. Цитиколин уменьшает отложение БА в головном мозге, что клинически проявляется улучшением состояния когнитивных функций.

Проведено большое количество клинических исследований эффективности цитиколина при лечении КР, связанных со старением головного мозга и ЦВЗ [27]. Кроме воздействия на БА, нейропротективное действие цитиколина обусловлено перераспределением основного транспортера глутамата EAAT2 и повышением его усвоения [28]. Цитиколин приводит к мобилизации эндотелиальных прогениторных клеток костного мозга, улучшая функциональное восстановление после острого ИИ [29].

Цитиколин обладает высокой биодоступностью как при пероральном, так и внутривенном введении. После всасывания препарат распадается на холин и цитидин, легко проникающие через гематоэнцефалический барьер, из которых в головном мозге синтезируется цитиколин. Его содержание в плазме крови после перорального приема имеет два пика — через 1 ч и 24 ч.

Проведенные исследования показали безопасность и эффективность длительного (6 мес) назначения цитиколина с целью преупреждения постинсультных КР [30—32]. Применение цитиколина в течение 24 ч от момента появления симптомов ИИ и последующим непрерывным применением в течение 6 мес является эффективным средством профилактики постинсультных КР по сравнению с плацебо. Улучшение наблюдалось в отношении ориентации во времени, внимания и исполнительской функции. Применение цитиколина пациентами, перенесшими ИИ, в течение 12 мес продемонстрировало хорошую переносимость и эффективность в отношении предупреждения постинсультных КР [33].

Препарат цитиколина нейпилепт («Сотекс», Россия) производится из субстанции, изготовленной в Италии, и выпускается в виде растворов для внутривенного и внутримышечного введения, а также лекарственной формы для приема внутрь.

Открытое сравнительное многоцентровое рандомизированное исследование эффективности и безопасности применения нейпилепта и цераксона у больных с острым каротидным ИИ показало их безопасность и высокую эффективность [32], минимальное количество побочных эффектов и совместимость с другими ЛС, что дает основание рекомендовать его для применения в клинической практике.

Холина альфосцерат

Холина альфосцерат (глиатилин, церетон, церепро) содержит 40% холина, который в организме превращается в метаболически активную форму — фосфорилхолин, проникающий через гематоэнцефалический барьер и активирующий синтез ацетилхолина в пресинаптических терминалях нейронов [34]. Глицерофосфат участвует в синтезе мембранного фосфолипида фосфатидилхолина [35].

Холина альфосцерат относится к парасимпатомиметикам центрального действия. Установлены три основных механизма его действия. Являясь донором ацетилхолина, он способствует восстановлению межнейронных связей и улучшению нейротрансмиссии. Участвует в репарации мембран нейронов, уменьшая выраженность дегенерации свободных жирных кислот [36].

Холина альфосцерат восполняет биохимический и функциональный дефицит холинергической системы, подвергшейся влиянию ишемии, что обосновывает его применение при ИИ [37]. Кроме того, оказывает анаболический эффект, проявляющийся в стимуляции синтеза глицеролипидов за счет образования предшественников фосфолипидов мембран из продуктов его распада [38].

В экспериментах показано, что препараты этого ряда предупреждают индуцированный холинергический дефицит, предотвращают развитие деменции, облегчают процессы обучения и запоминания за счет увеличения синтеза и высвобождения ацетилхолина в мозговых структурах [39]. Нейропротективное действие источников экзогенного холина при ишемии было доказано как в доклинических, так и в клинических исследованиях [40].

Наиболее крупное исследование эффективности глиатилина у пациентов с ИИ было проведено в Италии (2058 пациентов в 176 клинических центрах) [41]. Лечение начиналось не позднее 10 дней после развития ИИ или транзиторной ишемической атаки и продолжалось не менее 6 мес. Достоверное уменьшение когнитивных и двигательных нарушений наблюдалось уже после первого месяца инъекционной терапии препаратом (1000 мг в/м). Полученные результаты подтверждают эффективность холина альфосцерата в отношении восстановления неврологических и когнитивных функций. Наиболее значимый эффект регистрировался к 3-му месяцу наблюдения. Последующий метаанализ изучения применения холина альфосцерата показал его эффективность в отношении КР, превышающую таковую у других предшественников ацетилхолина [42].

Механизмы нейропротективного эффекта цитиколина и холина альфосцерата

Препараты имеют разные механизмы действия — основной эффект цитиколина связан с воздействием на мембраны, влияние на нейротрансмиссию менее выражено, доминирующий эффект холина альфосцерата — улучшение нейротрансмиссии при более слабом мембранопротективном действии. Таким образом, основные механизмы цитиколина — репарация нейрональных мембран, уменьшение дегенерации свободных жирных кислот, а холина альфосцерата — повышение продукции и выделение ацетилхолина из терминалей [43]. Отличием холина альфосцерата является способность восстанавливать уровень ацетилхолина, главные же нейропротективные свойства цитиколина заключаются в сохранении как наружных, так и внутренних нейрональных мембран [44—46]. Цитиколин способствует стабилизации белоксинтетических процессов в сосудистой стенке и нейронах. При несвоевременно начатой терапии коррекция деструкции этих мембран будет уже невозможна, поэтому для усиления эффектов этих препаратов целесообразно их комплексное применение в максимально ранние сроки заболевания [47, 48]. Выбор холинергических препаратов для пациентов с ЦВЗ должен быть патогенетически обоснован с учетом нарушений функционирования модулирующих субсистем активации головного мозга, предикторами которых являются возраст пациента, уровень сознания, наличие соматической патологии, нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, КР.

Нарушения метаболических процессов в сосудистой стенке и нейронах лежат в основе развития последующего нейродегенеративного поражения. Неврологические заболевания часто возникают на фоне тяжелой соматической патологии, нередко сопровождаются декомпенсацией уже имеющегося очага поражения головного мозга, особенно у пожилых пациентов [49], поэтому важно назначение препаратов, влияющих на обмен фосфолипидов, поскольку те являются структурным компонентом всех клеточных мембран, и от них напрямую зависят многочисленные функции клетки. Чем более выражена гипоксия, тем выше потребление фосфатидилхолина. Истощение его пула, превышающее 20%, сопровождается разрушением мембран [50]. Восполнение дефицита фосфатидилхолина не в состоянии устранить причину заболевания, поэтому цитиколин следует рассматривать в качестве универсального мембранопротектора, способного сохранять основные свойства биологических мембран у пациентов с тяжелой соматической патологией, в остром и восстановительном периодах ИИ и черепно-мозговой травмы, у пациентов с болезнью Паркинсона, гипертонической энцефалопатией с выраженными КР.

В течение определенного времени запасы холина для синтеза ацетилхолина могут обеспечиваться за счет гидролиза фосфатидилхолина фосфолипазами. Снижение его концентрации ведет к гибели холинергических нейронов [51]. Этот биохимический феномен получил название аутоканнибализм фосфотидилхолина [52]. Следовательно, необходимо усиление холинергического действия за счет использования донатор холина — холина альфосцерата.

Иная форма использования препаратов у пациентов молодого и среднего возраста с минимальными клиническими проявлениями — начальная терапия проводится холина альфосцератом, так как ведущими в клинической картине являются легкие КР вследствие дефицита ацетилхолина. Также холина альфосцерат следует рассматривать в качестве препарата, стимулирующего холинергическую нейротрансмиссию у пациентов с острым, в том числе — тяжелым ИИ [53].

Таким образом, при лечении пациентов с ЦВЗ необходимо использовать рациональную комбинированную терапию с применением нейропротекторов с учетом сведений об их возможных положительных и отрицательных эффектах.

Ноотропы для детей, взрослых и пожилых людей

В настоящее время в США и Европе проводят клинические исследования ноотропов с целью выявления терапевтических эффектов, которые можно применять для лечения заболеваний в различных областях медицины. Следует подчеркнуть, что говорить о ноотропах с доказанной эффективностью можно лишь в ключе положительного механизма их действия, фиксируемого как исследователями, так и врачами в клинической практике.

Например, 12 февраля 2010 года в США были опубликованы данные клинического исследования о применении ноотропов при лечении патологии ЦНС (Malykh А., Sadaie R. «Piracetam and piracetam-like drugs: from basic science to novel clinical applications to CNS disorders»). Исследование продемонстрировало нейропротекторный эффект вещества, эффективность при лечении когнитивных расстройств цереброваскулярной и травматической этиологии, а также связанных с ними депрессивных состояний. В частности в исследовании отмечается эффективность ноотропов в составе комплексной терапии при лечении эпилепсии.

Подобные и другие положительные эффекты применения ноотропов отмечаются во многих современных клинических исследованиях, результаты которых опубликованы в научных журналах и находятся в открытом доступе в сети Интернет. Иными словами, ноотропы с доказанной эффективностью существую, они представлены на фармрынке, активно назначаются врачами в различных областях медицины, однако окончательную расшифровку терапевтического механизма препаратов данной группы еще только предстоит узнать.

Ноотропы для детей

Ноотропы применяются при лечении различных заболеваний, связанных с патологией ЦНС у детей. В первые годы жизни ребенка они могут назначаться для профилактики и лечения задержки психо-рече-моторного развития; в более позднем возрасте — для стимуляции деятельности систем ЦНС, отвечающих за концентрацию внимания, процесс обучения, память, способность к воспроизведению информации.

К ноотропам для детей относятся препараты с доминирующими или преимущественными мнестическими эффектами («истинные» ноотропы):

- рацетамы;

- холинэстеразные препараты;

- нейропептиды и их аналоги;

- активаторы аминокислот;

- нейропротекторы;

- активаторы метаболизма мозга;

- церебральные вазодилататоры;

- антагонисты кальция;

- антиоксиданты;

- активаторы ГАМК.

Показаниями к назначению ноотропов для детей являются:

- задержка речевого развития;

- задержка психического развития;

- когнитивные нарушения при органическом поражении головного мозга (последствия нейроинфекций, ЧМТ, генетическая патология);

- умственная отсталость;

- СДВГ;

- болезнь Паркинсона;

- нейрогенные расстройства мочеиспускания;

- неврозоподобные состояния;

- заикание, преимущественно клонической формы;

- астенические и тревожно-невротические состояния;

- эпилепсия (в комплексной терапии).

Ноотропы для взрослых

Биологическая терапия легких, пограничных и тяжелых расстройств психики может включать ноотропные препараты. Их назначают при возникновении патологических состояний, связанных с когнитивными функциями, настроением и сном. Например, они оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние и личную эффективность в качестве дополнения к психотерапевтическому лечению, форсируют достижение желаемого результата.

Ноотропы для взрослых, применяемые в моно- и комплексной терапии психических расстройств:

- производные пирролидона (Ноотропил — прим., например, и далее);

- циклические производные, ГАМК (Пантогам, Фенибут, Аминалон);

- предшественники ацетилхолина (Деанол);

- производные пиридоксина (Пиритинол);

- производные девинкана (Винкамин, Винпоцетин);

- нейропептиды (Вазопрессин, Окситоцин, Тиролиберин, Холецистокинин);

- антиоксиданты (Ионол, Мексидол, Токоферол).

Приведенные выше ноотропы назначают при психических расстройствах, возникающих на фоне сосудистых заболеваний головного мозга (F00-F09, «Органические, включая симптоматические, психические расстройства»):

- экзогенно-органических психических расстройствах;

- преходящих психотических нарушениях;

- стойких психических нарушениях;

- психоорганических расстройствах;

- сосудистой деменции.

Ноотропы для пожилых людей

Нейропротективная терапия ноотропами для пожилых людей назначается при болезни Альцгеймера, болезни Пика, а также синдромах, включающих спутанность сознания, неустойчивость внимания, растерянность, дезориентацию в пространстве и времени, проблемы с памятью, фрагментарность мышления, эмоциональную неуравновешенность, страх, тревогу, двигательное возбуждение или заторможенность, обманы восприятия, нарушения сна.

Рис. 4. Строение нервной системы

Какие ноотропные препараты назначаются людям пожилого возраста и с какой целью?

Показаниями для назначения ноотропов пожилым людям являются такие состояния: • Болезнь Альцгеймера. • Синдромы спутанного сознания и фрагментарности мышления. • Болезнь Пика. • Дезориентация в пространстве и времени. • Растерянность и неустойчивость внимания. • Эмоциональная неуравновешенность. • Тревожное расстройство. • Иллюзорность восприятия. • Проблемы с памятью. • Нарушения сна. • Двигательные перевозбуждение или заторможенность.

Кроме того, ноотропы могут назначаться и с профилактической целью, чтобы замедлить возрастные изменения в нервно-психической сфере, связанные с нарушениями мозгового кровообращения, ослаблением памяти и когнитивных возможностей. Среди ноотропных средств, используемых для пожилых людей, наиболее распространены и популярны такие: • Кавинтон, действующее вещество которого представлено винпоцетином. Его основное терапевтическое действие направлено на улучшение мозгового кровообращения за счет снижения вязкости крови и соответственно улучшения снабжения мозга кислородом. Для него характерно точечное избирательное действие на пораженную область мозга, поэтому этот ноотропный препарат особенно эффективен при лечении и реабилитации после инсульта, сосудистой деменции и нарушениях мозгового кровообращения. Также применяется при лечении поражений сосудов и сетчатки глаза и болезни Меньера. Среди побочных эффектов могут наблюдаться тошнота, изжога, слабость, головная боль и тахикардия, что является минусом препарата и противопоказанием для его приема при сбоях сердечного ритма (аритмиях). • Энцефабол – стимулирует метаболические процессы в ГМ за счет ускорения утилизацию глюкозы, нормализует кровообращение в пораженных ишемией участках, способствует восстановлению функций нервной системы. Среди других терапевтических эффектов можно отметить улучшение памяти, повышение умственной активности и общего тонуса ЦНС. Хорошо помогает в преодолении негативных последствий перенесенного энцефалита, а также при лечении цереброастенического синдрома и задержке психического развития у детей. Минусом является способность вызывать аллергические реакции у лиц, чувствительных к пиритинолу, а также высокая цена.

• Фенибут – препарат, сочетающий ноотропное и транквилизирующее действие. Что проявляется в снижении возбудимости нервной системы, уменьшении тревожности и страха. Препарат удлиняет время действия и усиливает эффект снотворных средств. При длительном приеме увеличивает физические и интеллектуальные возможности, нормализует сон, улучшает память. Эффективен в комплексной терапии абстинентного синдрома при алкоголизме. Минусом является возможность проявления синдрома отмены после окончания курса препарата.

• Пикамилон – популярный у врачей и пациентов ноотропный препарат, имеющий несколько эффектов: психостимулятора, транквилизатора и антиоксиданта. Улучшает метаболические процессы и кровоснабжение в мозговой ткани, уменьшает интенсивность головных болей, снимает тревогу и нервное напряжение, а также повышает физические и интеллектуальные возможности человека. Положительно влияет на восстановление двигательных и речевых функций после инсульта и токсических поражений ГМ. У пожилых людей дает хороший эффект при комплексном лечении мигреней, нарушений мозгового кровообращения, а также заболеваний сетчатки глаза. Среди побочных эффектов можно отметить возможность развития аллергического ответа на данный препарат.

К применению ноотропов у пожилых людей следует относиться весьма осторожно с учетом глубины возрастных изменений, возможных побочных действий, преобладающей симптоматики, наличия сопутствующих заболеваний и общего состояния организма. Объективно оценить все эти аспекты и грамотно назначить лечение с применением ноотропов может лишь специалист. Самим назначать эти препараты своим пожилым родственникам крайне нежелательно и небезопасно для их здоровья.

Список ноотропных препаратов

Ноотропные препараты для головного мозга можно найти в международной Анатомо-терапевтической-химической классификации лекарственных средств. Список ноотропов в подразделе «Другие психостимуляторы и ноотропные препараты» (N06BX), который включен в раздел «Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты» (N06B), содержит:

- Меклофеноксат;

- Пиритинол;

- Пирацетам;

- Деанол;

- Фипексид;

- Цитиколин;

- Оксирацетам;

- Пирисуданол;

- Линопирдин;

- Низофенон;

- Анирацетам;

- Ацетилкарнитин;

- Идебенон;

- Пролинтан;

- Пипрадрол;

- Прамирацетам;

- Адрафинил;

- Винпоцетин;

- Мебикар;

- Фенибут.

На приведенных выше наименованиях список ноотропов не заканчивается. На внутренних фармрынках существую другие производные, синтетические аналоги и препараты, обладающие свойствами ноотропов, но таковыми не являющиеся. Следует отметить, что в последнее время наблюдается мода именно на такие «ноотропы последнего поколения» — БАДы, которые можно приобрести без рецепта. Как правило, они представляют из себя комплексы из витаминов и веществ растительного происхождения.

В строгом смысле слова говорить о ноотропах последнего поколения не представляется возможным. Здесь следует понимать, что первым ноотропом по определению был пирацетам. Рацетамы, имеющие вариации по формуле и терапевтическому эффекту, и препараты со свойствами ноотропов разрабатываются фармкомпаниями до сих пор. Некоторые из них запрещены в США и, в частности, относятся к новым психоактивным веществам (NPS) в ряде европейских стран.

Особенности и принципы проведения терапии

По своей концепции нейропротекция имеет несколько направлений:

- Первичное, где эффект направлен на прерывание быстрых механизмов, способствующих клеточной смерти. Реализовать это проблематично, что связано с селективным характером и важностью точного обнаружения рецептора, который задействован в процессе.

- Вторичное, ориентированное на снижение выраженности последствий ишемического поражения.

Нейропротекторная терапия используется не только при остропротекающих состояниях, связанных с работой головного мозга. Таким образом, проводится лечение и хронических болезней нервной системы. Назначают нейропротекцию при:

- вегетососудистой дистонии;

- неврозах;

- энцефалопатии;

- депрессивных расстройствах;

- астении;

- нейроинфекциях.

Схема для конкретного пациента формируется в индивидуальном порядке. Собирается анамнез, подробно изучается клиническая картина. Курс зависит и от общего состояния здоровья пациента.

Список использованной литературы

1. Клиточенко Г.В., Малюжинская Н.В. «Применение ноотропных препаратов в педиатрии».

2. Пичиков А.А., Попов Ю.В. «Нервная анорексия у девушек-подростков: варианты течения, факторы рецидива и суицидальный риск на ранних этапах терапии».

3. Давыдова О.Н., Болдырев А.А. «Глутаматные рецепторы в клетках нервной и иммунной систем».

4. Востриков В.В. «Место пирацетама в современной практической медицине».

5. Шабалов Н.П., Скоромец А.А., Шумилина А.П. «Ноотропные и нейропротекторные препараты в детской неврологической практике».

6. Malykh А., Sadaie R. «Piracetam and piracetam-like drugs: from basic science to novel clinical applications to CNS disorders».

7. Calliauw L., Marchau M. «Clinical trial of piracetam in disorders of consciousness due to head injury».

8. Рыбак В.А., Матохина Н.В. «Ноотропные средства в клинической практике невролога».

Поделиться

Поделиться

Цели медикаментозного лечения

Лечение остеохондроза препаратами настолько эффективно на ранних стадиях болезни, что при правильно подобранной схеме лечения позволяет полностью излечить остеохондроз или навсегда устранить самые неприятные его симптомы. На поздних этапах возможно медикаментозное сдерживание болезни.

Медикаменты при остеохондрозе призваны влиять на болезнь не только симптоматически, но и устранять ее причины системно. Поэтому терапия ведется в следующих направлениях:

- обезболивание пораженных участков;

- снятие воспаления и купирование острого периода болезни;

- восстановление микроциркуляции в затронутых тканях;

- улучшение обменных процессов и защита хряща от дальнейшего разрушения (например, свободными радикалами);

- регенерация хрящевой ткани в межпозвоночных дисках;

- возобновление подвижности в позвоночных суставах.

В случаях, когда болезнь сопровождается депрессией или эмоциональным напряжением, терапия также направлена на восстановление нормального психологического состояния.

В период ремиссии пациенты могут обходиться без лекарств или принимать их курсами в профилактических дозировках.

Стоимость лечения в нашей клинике

| Услуга | Цена | |

| Амбулаторное лечение | ||

| Консультация психиатра | 4 500 ₽ | |

| Консультация психотерапевта | 4 500 ₽ | |

| Психодиагностика расширенная | 7 000 ₽ | |

| Консультация психиатра на дому | 6 000 ₽ | |

| Лечение в стационаре | ||

| Доставка в стационар | Бесплатно | |

| Стандартная палата | 7 700 ₽ | |

| 3-х местная палата повышенной комфортности | 10 600 ₽ | |

| 2-х местная палата повышенной комфортности | 13 700 ₽ | |

| 1 местная VIP палата | 19 000 ₽ | |

| Прием врача через 2 недели после выписки | Бесплатно | |