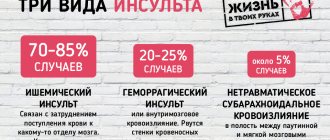

Транзиторные ишемические атаки, инсульт и другие повреждения головного мозга могут привести к развитию афазии. Основной признак данной патологии — приобретенные нарушения речи различной степени выраженности. Развивается болезнь в результате повреждения участков ЦНС, ответственных за речевую функцию. Амнестическая афазия наблюдается при поражении теменной или височной области коры больших полушарий и связана с невозможностью пациента назвать объект при сохранении способности к его описанию. Диагностика и лечение патологии носит комплексный характер. В терапии используются лекарственные средства, а также длительная речевая и социальная реабилитация.

О заболевании и его классификации

Афазия проявляется нарушением речи в результате органического поражения нервной ткани в различных участках головного мозга. Локализация повреждённой области обусловливает клинические проявления болезни. На основании характера нарушения речи, невролог А.Р. Лурия выделил несколько типов афазии:

- Моторная, которая дополнительно разделяется на эфферентную и афферентную. Появляется при поражении пре- и постцентральной извилин. Характеризуется трудностями в подборе правильных звуков и нарушении двигательного процесса артикуляции.

- Сенсорная, проявляющаяся нарушением восприятия речи окружающих и своей собственной, в результате чего она становится неразборчивой и аграматичной. Развивается у больных с поражением центра Вернике.

- Акустико-мнестическая возникает у пациентов с повреждением волокон, соединяющих гиппокамп, ответственный за память, со слуховой корой. Речь у больных скудная, с большим количеством пропусков существительных и парафраз.

- Семантическая афазия возникает при поражении лобных участков коры больших полушарий. Человек перестает понимать сложные грамматические конструкции и начинает использовать простые предложения в своей речи.

- Амнестическая, характеризующаяся невозможностью пациента обозначить название конкретного предмета. Встречается при повреждении височных и теменных отделов головного мозга.

Амнестическая афазия встречается у 5-10% больных с поражением коры больших полушарий. Заболевание приводит к снижению уровня качества жизни в связи с затруднением общения с окружающими людьми. Помимо этого, возникают трудности в профессиональной жизни пациента и вероятность утраты трудоспособности.

Основные причины

Возникновение амнестической афазии наблюдается при воздействии на головной мозг любых повреждающих факторов. Необходимо отметить, что для возникновения симптомов у правшей, повреждение должно локализоваться в левом полушарии, а у левшей — наоборот. К основным причинам органических изменений в ЦНС относят:

- черепно-мозговые травмы, происходящие в результате дорожно-транспортного происшествия или при прямом ударе в височную или теменную область (подобное воздействие обусловливает механическое повреждение нервной ткани);

- энцефалит и менингит, характеризующиеся развитием гнойного или серозного воспаления и разрушения нервных клеток, а также их волокон (наблюдаются при бактериальном, вирусном или грибковом инфицировании);

- доброкачественные или злокачественные опухоли с внутричерепной локализацией;

- проведенные хирургические вмешательства в области височной и теменной коры (при удалении опухолей, сосудистых аневризм и других образований, возможно повреждение функциональных корковых зон, ответственных за речь);

- транзиторные ишемические атаки и инсульты любого типа, проявляющиеся некрозом отдельных участков коры больших полушарий;

- острые интоксикации ядами и лекарственными препаратами (аналогичные изменения развиваются на фоне печеночной и почечной недостаточности, в связи с накоплением в крови токсичных продуктов обмена веществ);

- ейродегенеративные заболевания — болезнь Пика и Альцгеймера, характеризующиеся постепенным разрушением нейронов в коре головного мозга.

Помимо указанных причин, выделяют предрасполагающие факторы к развитию амнестической афазии. К ним относят наследственную предрасположенность и пожилой возраст человека.

Что такое амнестическая афазия?

Афазия – неврологическое заболевание органической природы, которое формируется в результате гибели нейронов, находящихся в зоне коры больших полушарий, отвечающих за синтез и формирование речевой функции, а также восприятия речи и невербальных сигналов окружающих людей. Афазия всегда является патологией приобретённого характера, т.е. она наблюдается у людей с изначально нормально функционирующей речевой функцией, поэтому важно не спутать афазию с алалией, если заболевание наблюдается в детском возрасте.

К развитию патологии может привести широкий спектр причин, однако конечный патогенетический механизм у этого заболевания единый и заключается в обширной гибели нервной ткани, локализованной в специфических отвечающих за речь областях головного мозга.

Клинические проявления

Симптомы амнестической афазии развиваются медленно, в связи с чем, сам пациент и его близкие люди могут длительное время не догадываться о заболевании. Периодическую невозможность назвать предмет часто связывают с возрастом человека, что приводит к поздней постановке диагноза. К основным клиническим проявлениям относят следующие клинические признаки:

- человек не может назвать предмет, однако, легко описывает его внешние характеристики и предназначение;

- из-за сложности подбора названий вещей, речь больного замедлена и имеет большое количество пауз (может наблюдаться противоположная ситуация — беглая речь с частыми ошибками в употреблении слов);

- повторение одних и тех же слов и словосочетаний (характерно большое число описательных конструкций и парафраз);

- количество существительных снижается (наиболее часто, речь состоит из прилагательных, описывающих какой-либо предмет);

- речь логичная и грамматически правильная;

- навыки чтения и письма не страдают и сохраняются на прежнем уровне;

- произношение звуков и их сочетаний не изменяется;

- изменения артикуляции не выявляются.

Амнестическая афазия характеризуется невозможностью удержания названия предмета. В результате этого пациентом используются сложные описательные конструкции, состоящие преимущественно из прилагательных. Именно подобная особенность речи позволяет заподозрить заболевание и обратиться за медицинской помощью.

МОТОРНАЯ АФАЗИЯ АФФЕРЕНТНОГО ТИПА

Стадия грубых расстройств

1. Преодоление расстройств понимания ситуативной и бытовой речи:

— показ картинных и реальных изображений наиболее употребляемых предметов и простых действий по их названиям, категориальным и прочим признакам. Например: «Покажите стол, чашку, собаку и пр», «Покажите предметы мебели, одежды, транспорта и пр.» «Покажите того, кто летает, кто разговаривает, кто поёт, у кого есть хвост и т.п.»

— классификация слов по темам (например: «Одежда», «Мебель» и т.д.) с опорой на предметную картинку;

— ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы. Например, «Сейчас зима, лето..?»; «Вы живёте в Москве?» и др.

2. Растормаживание произносительной стороны речи:

— сопряжённое, отражённое и самостоятельное произнесение автоматизированных речевых рядов (порядковый счёт, дни недели, месяцы по порядку, пение со словами, оканчивание пословиц и фраз с «жёстким» контекстом), моделирование ситуаций, стимулирующих произнесение звукоподражательных местоимений («ах!» «ох!» и т.п.);

— сопряжённое и отражённое произнесение простых слов и фраз;

— затормаживание речевого эмбола путём введения его в слово (та, та..–Тата, так), или во фразу (ма..ма–мама…;это мама).

3. Стимулирование простых коммуникативных видов речи:

— ответы на вопросы одним-двумя словами в простом ситуативном диалоге;

— моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно значимых слов (да, нет, хочу, буду и т.д.);

— ответы на ситуативные вопросы и составление простых фраз с помощью пиктограммы и жеста с сопряжённым проговариванием простых слов и фраз.

4. Стимулирование глобального чтения и письма:

— раскладывание подписей под картинками (предметными и сюжетными);

— письмо наиболее привычных слов–идеограмм, списывание простых текстов;

— сопряжённое чтение простых диалогов.

Стадия расстройств средней степени выраженности

1. Преодоление расстройств произносительной стороны речи:

— выделение звука из слова;

— автоматизация отдельных артикулем в словах с различной слогоритмической структурой;

— преодоление литеральных парафазий путём подбора сначала дискретных, а затем постепенно сближающихся по артикуляции звуков.

2. Восстановление и коррекция фразовой речи:

— составление фраз по сюжетной картинке: от простых моделей (субъект-предикат, субъект-предикат-объект)–к более сложным, включающим объекты с предлогами, отрицательные слова и пр.;

— составление фраз по вопросам, по опорным словам;

— экстериоризация грамматико-смысловых связей предиката: «кто?», «зачем?», «когда?», «куда?» и т.д.;

— заполнение пропусков во фразе с грамматическим изменением слова;

— развёрнутые ответы на вопросы;

— составление рассказов по серии сюжетных картинок;

— пересказ текстов с опорой на вопросы.

3. Работа над семантикой слова:

— выработка обобщённых понятий;

— смысловое обыгрывание слов (предметная и глагольная лексика) путём включения их в различные смысловые контексты;

— заполнение пропусков во фразе;

— завершение предложений разными словами, подходящими по смыслу;

— подбор антонимов, синонимов.

4. Восстановление аналитико-синтетического письма и чтения:

— звуко-буквенный состав слова, его анализ (одно-двух-трёхсложные слова) с опорой на схемы, передающие слоговую и звуко-буквенную структуру слова, постепенное свёртывание числа внешних опор;

— заполнение пропущенных букв и слогов в словах;

— списывание слов, фраз и небольших текстов с установкой на самоконтроль и самостоятельное исправление ошибок;>

— чтение и письмо под диктовку слов с постепенно усложняющейся звуковой структурой, простых фраз, а также отдельных слогов и букв;

— заполнение в текстах при чтении и письме пропущенных слов, отрабатываемых в устной речи.

Стадия лёгких расстройств

1. Дальнейшая коррекция произносительной стороны речи:

— уточнение артикулем отдельных звуков, особенно аффрикатов и дифтонгов;

— дифференциация акустических и кинестетических образов, близких по артикуляции звуков с целью устранения литеральных парафазий;

— отработка чистоты произнесения отдельных звуков в звуковом потоке, во фразах, при стечении согласных звуков, в скороговорках и т.д.

2. Формирование развёрнутой речи, усложнённой по смысловой и синтаксической структуре:

— восполнение пропущенного главного, а также подчинённого предложения или подчинительного союза в сложноподчинённом предложении;

— ответы на вопросы сложноподчинённым предложением;

— пересказы текстов без опоры на вопросы;

— составление развёрнутых планов к текстам;

— подготовка тематических сообщений (коротких докладов);

— речевые импровизации на заданную тему.

3. Дальнейшая работа по восстановлению смысловой структуры слова:

— толкование отдельных слов, преимущественно с абстрактным значением;

— объяснение омонимов, метафор, пословиц, фразеологизмов.

4. Работа по осмыслению сложных логико-грамматических оборотов речи:

— выполнение инструкций, включающих логико-грамматические обороты;

— введение дополнительных слов, рисунков, вопросов, облегчающих восприятие сложных речевых структур.

5. Дальнейшее восстановление чтения и письма:

— чтение и пересказ развёрнутых текстов;

— диктанты;

— письменное изложение текстов;

— составление писем, поздравительных открыток и т.д.;

— сочинения на заданную тему.

1) Восстановление связи «артикулема–фонема»

— письмо букв, соответствующих названиям в экспрессивной речи звукам, прочтение этих букв непосредственно после написания;

— выделение 1-го звука из простых слов, фиксация внимания на артикуляторном, акустическом, а затем и графическом образе этого звука; самостоятельный подбор слов на этот звук и письмо их;

— письмо отрабатываемых звуков и слогов под диктовку;

— идентификация букв в разных шрифтах;

— нахождение заданных букв в различных текстах (подчёркивание, выписывание).

2) Восстановление способности к звуко-буквенному анализу состава слова:

— деление слов на слоги, слогов на буквы (звуки) с опорой на различные графические схемы;

— выделение любого по счёту звука в слове;

— пересчёт и перечисление слов по буквам (устно);

— заполнение пропусков в словах;

— письмо слов из букв, данных вразбивку.

3) Восстановление навыка развёрнутой письменной речи:

— письмо слов различной звуковой структуры с опорой на предметную картинку и без неё: а) под диктовку, б) при назывании предмета или действия;

— письмо предложений: а) по памяти, б) под диктовку, в) в виде письменного высказывания по сюжетной картинке в целях коммуникации с окружающими;

— письменные изложения и сочинения.

Диагностические мероприятия

Вопросами диагностики и лечением занимаются два специалиста — врач-психиатр и невролог. Ни в коем случае не следует самостоятельно выставлять диагноз и подбирать терапию. Это может стать причиной быстрого прогрессирования основного заболевания и развития его осложнений. В лечебных учреждениях обследование больного проводится по следующему алгоритму:

- Собираются жалобы больного, а также анамнез жизни и заболевания. Специалист выявляет факторы и возможные причины повреждения головного мозга. В большинстве случаев, необходимо дополнительно побеседовать с близкими людьми.

- Общеклинические исследования: общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма и др.

- В связи с наличием когнитивных нарушений, всем пациентам показана нейропсихологическая диагностика, основанная на изучении памяти, внимания, способности к восприятию информации и пр. Подобные методы позволяют уточнить характер нарушения речи, а также предположить локализацию очага поражения в головном мозге.

- Проведение компьютерной или магнитно-резонансной томографии используется для исследования структур ЦНС. Врач получает возможность оценить их целостность и выявить участки повреждения нервной ткани.

- При подозрениях на черепно-мозговую травму, проводят рентген-диагностику черепа. Метод позволяет выявить повреждения костных структур, свидетельствующие о ЧМТ.

- В случае нейроинфекций для выявления патогенного микроорганизма проводят иммуноферментный анализ (ИФА) или полимеразную цепную реакцию (ПЦР) крови и ликвора пациента.

- УЗИ и доплеровское картирование шейных и мозговых сосудов используется при подозрениях на ишемический характер возникновения симптомов. В процессе исследования, врач может установить сужения артерий, формирование в них аневризм, мальформаций и пр.

Комплексный подход к диагностике позволяет определить точную локализацию повреждения головного мозга и выставить точный диагноз.

Диагностика

Амнестическая афазия заболевание, лежащее на стыке двух направлений: неврологии и психологии. Так как для афазии характерны разнообразные нарушения когнитивной функции головного мозга, то такие нарушения не могут не сопровождаться и психическими дефектами. Для выявления амнестической афазии используют методы нейропсихологической диагностики. Для верификации заболевания и уточнения степени нарушения функциональной активности речевого аппарата больного человека, прибегают к применению специальных проб. Обычно такие пробы используют разнообразные предметы с различной степенью сложности произнесения их названия. Также существуют пробы описательного характера, когда пациенту говорят о характеристиках предмета и смотрят сможет ли больной ответить с подсказками. Ряд проб определяют связь речевых и зрительных проявлений, например, больному последовательно показывают несколько предметов относящихся к одной категории, если больной не отвечает, то значит у него есть нарушение связи между речевой функцией и зрительными образами, что можно интерпретировать в пользу сенсорно-амнестической афазии.

Помимо специальных неврологических и психологических проб, каждому пациенту в обязательном порядке проводятся лабораторные и инструментальные методы исследования. В зависимости от причины, вызвавшей афазию диагностические методы будут более или менее информативными.

В клиническом Институте Мозга функционирует высокотехнологическое диагностическое отделение, в котором можно провести такие исследования, как:

- Томографические исследования: компьютерная и магниторезонансная томография с контрастированием и без;

- Рентгенологическое исследование черепа и головного мозга для выявления дефектов;

- Ультразвуковая сонография и доплеровское картирование сосудов шеи;

- Комплексная лабораторная диагностика.

Помимо высококлассной аппаратуры не менее важным диагностическим значением обладает и специалист. В диагностическом отделении работают высококлассные специалисты, сертифицированные в смежных областях медицины, что повышает эффективность диагностического поиска и последующего лечения каждого отдельно взятого пациента.

Эффективное лечение

Основная задача терапии — устранить первопричинный фактор, приведший к развитию заболевания. В случае выявления опухолевых образований, гематомы и других объемных структур, больному показано проведение нейрохирургического вмешательства с их удалением. При нейроинфекциях назначают этиотропную терапию — антибактериальные, противогрибковые или противовирусные препараты.

Лечение амнестической афазии и устранение ее симптомов включает в себя медикаментозные и немедикаментозные виды воздействия. Среди лекарственных средств выбирают следующие препараты:

- ноотропы (Фенотропил, Пирацетам и др.), улучшающие обмен веществ в нервной ткани и способствующие повышению когнитивных функций;

- медикаменты, улучшающие мозговое кровообращение: Актовегин, Церебролизин и их аналоги (повышают доставку питательных веществ и кислорода с кровью к коре больших полушарий, что положительно сказывается на когнитивных навыках человека).

Назначение любых лекарственных препаратов должен проводить только врач. Все медикаменты имеют ряд противопоказаний к своему использованию, которые следует учитывать при подборе лечения. В противном случае, у больного могут появиться побочные эффекты лекарств. Кроме медикаментозного воздействия, применяют методы неинвазивной стимуляции головного мозга с помощью магнитных полей или слабого электрического тока. Подобные процедуры улучшают работу нервной ткани и позволяют повысить когнитивные навыки.

Реабилитационные мероприятия

Наибольшее значение в коррекции амнестической афазии имеет правильная и комплексная реабилитация. Обучение, направленное на восстановление речи и других навыков, проходит в несколько этапов:

- Сначала пациента учат работать с предметами через их зрительный образ. Для этого используют карточки с изображением и его названием. Это позволяет связать определенный зрительный образ предмета и функции с его наименованием.

- На втором этапе акцент в реабилитации сделан на восстановлении ситуативно-обусловленной речи. С больным проводят комплекс занятий, включающих в себя ориентировку на месте с речевыми указаниями специалиста, обсуждение различных бытовых тем. Для закрепления полученных результатов проводится самотестирование, анкетирование и занятия с реабилитологами.

- Последний этап направлен на улучшение зрительной и слухоречевой памяти. Пациенту предлагают разгадывать кроссворды и загадки, пересказывать отрывки из книг или проведенной беседы и сочинять истории. Проводят занятия на улучшение фактической памяти с помощью запоминания важных дат, адресов и другой информации. Важное значение имеет общение с близкими людьми, так как активная речь и ее восприятие помогают больному восстановить функции различных отделов головного мозга.

Помимо указанных занятий, все больные нуждаются в постоянной трудовой деятельности, чтении книг и посещении занятий лечебной физкультурой. Процесс реабилитации продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от тяжести повреждения головного мозга.

АКУСТИКО-МНЕСТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ

Стадия расстройств средней и лёгкой степени выраженности

1. Расширение рамок слухового восприятия:

— показ предметов (реальных и на картинках) по названиям, предъявляемых парами, тройками и т.д.;

— показ частей тела по тому же принципу;

— выполнение 2-3-звеньевых устных инструкций;

— ответы на развёрнутые вопросы, усложнённые по синтаксической структуре;

— прослушивание текстов, состоящих из нескольких предложений, и ответы на вопросы по содержанию текстов;

— письмо под диктовку с постепенным наращиванием фраз;

— чтение постепенно наращиваемых фраз с последующим воспроизведением (по памяти) каждого из предложений и всего набора в целом.

2. Преодоление слабости слухо-речевых следов:

— повторение по памяти прочитываемых букв, слов, фраз с постепенным увеличением промежутка времени между прочтением и воспроизведением, а также с заполнением паузы каким-либо другим видом деятельности;

— заучивание наизусть коротких стихотворений и прозаических текстов;

— повторный показ предметов и картинных изображений через 5-10 сек., через 1 мин. после первого предъявления;

— чтение текстов с «отставленным» по времени пересказом (через 10 мин.,30 мин., на следующий день и т.д.);

— составление устно предложений по опорным словам, воспринимаемым зрительно;

— перечисление по буквам слов с постепенно усложняющейся звуковой структурой, и постепенный уход от письменного образца этих слов.

3. Преодоление трудностей называния:

— анализ зрительных изображений и самостоятельное рисование предметов, обозначаемых словами-названиями;

— смысловое обыгрывание в контекстах различного типа слов, обозначающих предметы, действия и признаки предметов;

— классификация слов с самостоятельным нахождением обобщающего слова;

— упражнения по толкованию слов с конкретным, абстрактным и переносным значением.

4. Организация развернутого высказывания:

— составление рассказа по серии сюжетных картинок;

— пересказ текстов, сначала по подробному плану, затем–по свёрнутому, затем–без плана;

— развёрнутые диалоги на внеситуативные темы (профессиональные, общественные и т.д.);отработка образцов коммуникативной и повествовательной письменной речи (поздравительные открытки, письма, изложения, сочинения на заданную тему и т.п.).

Как предупредить развитие заболевания

Профилактика амнестической афазии основывается на превентивных мерах, обуславливающих поражение структур ЦНС. К ней относятся следующие врачебные рекомендации:

- избегать ситуаций, способных привести к черепно-мозговым травмам (при занятиях травмоопасными видами спорта использовать шлем и другую защитную амуницию);

- при наличии заболевания сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов, соблюдать назначения врача и не заниматься самолечением;

- после нейрохирургических операций полностью проходить реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление когнитивных навыков;

- регулярно заниматься спортом, включающим в себя аэробные нагрузки и силовые тренировки;

- исключить вредные привычки — употребление спиртных напитков и курение;

- нормализовать рацион питания, исключив из него все жирные, соленые, копченые продукты, и увеличив долю нежирных сортов мяса (курятина, крольчатина), рыбы, фруктов, овощей и ягод;

- в пожилом возрасте продолжать читать книги, учить стихи, заниматься рукоделием и другими хобби (подобные занятия предупреждают развитие болезни Альцгеймера и болезни Пика).

При выявлении любых признаков амнестической афазии у себя или близкого родственника, следует сразу же обратиться за медицинской помощью. Лечением патологии занимается врач-невролог или психиатр. При отсутствии данных специалистов, необходимо посетить терапевта, который проведет первичную диагностику и направит больного на дальнейшую консультацию в профильные лечебные учреждения.

Прогноз зависит от степени повреждения нервной ткани и времени начала лечения и реабилитации. При небольшой зоне поражения и раннем начале терапии, у больного постепенно восстанавливается нормальная речь и другие когнитивные навыки. Если лечение начато поздно, то его эффективность ограничена. Возможны остаточные речевые дефекты различной выраженности. Важное значение в устранении афазии играет поддержка близких людей, непосредственно участвующих в реабилитации больного.

Прогноз и профилактика

Логопедическая коррекция данного расстройства занимает много времени. В ней должен принимать участие не только врач, но и логопед, близкие и родные пациента. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на успех. Насколько восстановится речь больного, зависит от размера и нахождения в мозге пораженного участка, от возраста и других факторов, которые были описаны выше.

Чаще всего выздоравливают молодые больные. Но, если данный диагноз был поставлен 5-7-летнему ребенку, то речь может быть полностью утрачена, или же прогнозом является грубое нарушение речевого развития. Моторная афазия может завершиться у пациентов любого возраста спонтанно, перейдя в заикание.

Профилактические меры заключаются в своевременной диагностике опухолей мозга и их адекватном лечении; в предупреждении черепно-мозговых травм, в профилактике сосудистых мозговых катастроф.