Среди всех опухолей в области центральной нервной системы поражения спинного мозга занимают примерно 12% у взрослых и около 5% у детей. В чем причина этих патологий и как их лечат?

АЛЕНА ПАРЕЦКАЯ

Врач-патофизиолог, иммунолог,член Санкт-Петербургскогообщества патофизиологовАЛЕКСАНДР СЕРЯКОВД.м.н., профессор, врач-онколог,врач-гематолог, врач-радиолог(лучевой терапевт) высшей категории,ведущий онколог холдинга «СМ-Клиника»

Наиболее часто опухоли, локализованные в области спинного мозга, выявляются у людей в возрасте от 30 до 50 лет. Преимущественно, примерно в 85% случаев, они поражают оболочки мозга и окружающие его структуры.

Что такое опухоль спинного мозга

– Опухоли спинного мозга, – говорит врач-онколог Александр Серяков, – это патологические новообразования злокачественной и доброкачественной природы, которые локализуются в области спинного мозга. Они встречаются редко.

По расположению бывают:

- интрамедуллярные (18 — 20% случаев) – растут внутри спинного мозга;

- экстрамедуллярные (80 — 82% случаев) – располагаются возле спинного мозга, развиваются из близлежащих тканей.

Среди доброкачественных поражений чаще всего встречается эпендимома (63%), астроцитома (30%). Намного реже встречаются незлокачественная гемангиобластома, и злокачественная олигодендроглиома.

Причины опухоли спинного мозга у взрослых

Истинные причины опухолевого роста, который возникает в области спинного мозга, на сегодняшний день не определены. Ученые выделяют ряд факторов риска, которые могут повышать вероятность опухолевого роста у детей или взрослых, но однозначно не приводят к образованию патологии. Сюда включают:

- наследственную предрасположенность (особенности генов, переданные от родителей детям);

- воздействие веществ, обладающих канцерогенными эффектами (химические красители, продукты переработки нефти);

- развитие лимфомы (это злокачественное поражение в области лимфатической системы);

- наличие болезни Гиппеля-Ландау (по наследству передается склонность к росту опухолей, как доброкачественных, так и раковых);

- развитие нейрофиброматоза 2-го типа (это заболевание, связанное с поломками генов, при котором формируются множественные опухоли – шванномы либо менингеомы в области нервов и нервной системы);

- воздействие вредных факторов экологии (химические загрязнения, радиационное воздействие);

- ведение нездорового образа жизни – курение, прием алкоголя, нерациональное питание;

- постоянные стрессы;

- резкое снижение иммунитета;

- избыточный загар (в солярии, на пляже).

Нередко влияют сразу несколько факторов и должны создаться особые условия для начала роста опухоли.

Причины образования

Опухоли позвоночника могут развиваться в костях, нервах, спинном мозге и других тканях позвоночного столба. Но в связи с редкостью возникновения они изучены еще не досконально, поэтому точно установить, что именно послужило причиной для их образования пока сложно. Современная медицина склонна считать, что основными причинами формирования новообразований в позвоночнике могут быть:

- генетическая предрасположенность;

- неправильное питание с преобладанием в рационе вредных, богатых на канцерогены продуктов и дефицит фруктов и овощей, являющихся источниками антиоксидантов;

- курение и злоупотребление алкоголем;

- регулярные контакты с токсическими веществами;

- влияние радиоактивного излучения;

- наличие тяжелых аутоиммунных заболеваний или иммунодефицита;

- присутствие хронических заболеваний позвоночника, а также частое его травмирование;

- длительные, сильные или частые стрессы;

- злоупотребление посещением соляриев, солнечными ваннами.

Как бы там ни было, образование опухоли обусловлено возникновением изменений в генетическом аппарате клеток, что вызывает «ошибки» в их росте и дифференцировке. В результате клетки делятся слишком активно и изменяются морфологически.

Рак – следствие отключения механизма естественной смерти клетки, что может быть результатом действия различных внешних факторов, в том числе деятельности свободных радикалов (окислительный стресс) и т. д. Клетки должны делиться, что является основой жизни. Но это не может продолжаться бесконечно. В норме постепенно концы ее хромосом, называемые теломерами, постоянно укорачиваются. Как только они укоротятся до определенной длины, запускается механизм апоптоза, что приводит к естественной гибели клетки. При повреждении генетической информации клетки тем или иными факторами этот механизм отключается. В результате клетка получает возможность делиться бесконечно, что и приводит к образованию в месте ее локализации целого скопления клеток, т. е. опухоли. Кроме того, раковые или злокачественные клетки способны имитировать внеклеточные сигналы роста, что и приводит к постоянному увеличению размеров опухоли с разной скоростью, что зависит от природы клеток.

После достижения злокачественным новообразованием определенных размеров (в среднем 2—4 мм) оно начинает нуждаться в собственных кровеносных сосудах, которые будут обеспечивать его питание. Это и происходит на практике, хотя природа роста и формирования новых сосудов внутри опухоли пока еще до конца не изучена. Но абсолютно точно установлено, что раковые клетки имеют возможность отделяться от материнской опухоли и через внеклеточный матрикс поступать в кровь и лимфу. С ними они могут попасть абсолютно в любой орган и ткань человеческого тела, в том числе в позвоночник, дав начало новой опухоли. Подобные вторичные новообразования называют метастазами.

Симптомы опухоли спинного мозга у взрослых

Нет типичных или характерных симптомов только для опухоли, все признаки могут имитировать и другие болезни, особенно на ранних стадиях. Поэтому стоит обращаться к врачу, чтобы определить или исключить проблему при следующих жалобах.

Болевой синдром. Наиболее частым проявлением опухоли становится боль, которая возникает в области позвоночника, где начала свой рост опухоль. В ранней стадии боль может быть легкой или более сильной, но выраженных неврологических симптомов при этом нет. По мере прогрессирования опухоли возникают расстройства чувствительности и движения, боль становится сильнее на фоне кашля или резких движений, чихания, физической нагрузки, ночью и при движениях, наклонах головы.

Двигательные расстройства. Возможна также слабость мышц, которая возникает в сочетании с расстройствами чувствительности, явления атрофии мышц, резкие и внезапные ее сокращения, подергивания мышечных групп, которые расслаблены.

Расстройства чувствительности. Иногда болевых ощущений нет, но могут страдать поверхностная чувствительность, на фоне сохранения глубокого тактильного чувства. Пациент может не ощущать боль, температуру, прикосновения, но воспринимает давление, вибрации.

Проблемы с работой сфинктеров. Возможны нарушения мочевыделительных функций, реже – опорожнения кишечника. Это приводит к задержке мочи или стула.

Также по мере прогрессирования процесса может возникать сколиоз позвоночника, который формируется из-за болевых ощущений, расстройств двигательной функции или разрушения тел позвонков.

Внешне определить опухоли спинного мозга невозможно, они расположены достаточно глубоко в области спинномозгового канала.

Первично-злокачественные опухоли позвоночника

Остеогенная саркома

Единственная злокачественная опухоль, исходящая из собственной костной ткани. Остеогенная саркома является одной из наиболее злокачественных и часто встречающихся опухолей скелета с излюбленной локализацией в метафизах длинных трубчатых костей, составляя, под данным многих авторов, от 30% до 50% всех опухолей костей. В позвоночнике остеогенная саркома встречается гораздо реже и составляет от 1,7% до 2% от всех первичных опухолей позвоночника. Опухоль преимущественно локализуется в поясничном отделе позвоночника. Чаще поражаются лица мужского пола. Данная опухоль может встречаться в любом возрасте.

Клиническая картина остеогенной саркомы имеет признаки, характерные для злокачественных опухолей. Анамнез заболевания короткий, от 1-2 месяцев до 1 года. Больных беспокоят интенсивные боли в пораженном отделе, принимающие постоянный характер. Возникает ограничение подвижности позвоночника, больные занимают вынужденное положение. Очень быстро появляются неврологические осложнения в виде парезов, параличей, нарушения тазовых функций, общее тяжелое состояние.

Лечение комбинированное: после максимального хирургического удаления опухоли применяется лучевая и\или химиотерапия.

Хондросаркома

Злокачественная хрящевая опухоль, составляющая 7% всех первичных опухолей позвоночника и 5% всех хондросарком скелета. Опухоль более часто встречается у мужчин от 20 до 60 лет. Хондросаркома может поражать как дугу с отростками, так и тело позвонка, с переходом на соседние позвонки или ребра в грудном отделе.

Новообразование наиболее часто встречается в поясничном и крестцовом отделах. Хондросаркомы подразделяются на первичные, которые встречаются значительно чаще, и вторичные, развивающиеся при озлокачествлении костно-хрящевых экзостозов. Клиническая картина складывается из 2-х ведущих симптомов: боль и наличие припухлости. Хондросаркомы склонны к частому рецидивированию и резистентны к лучевой терапии. Рассчитывать на благоприятный прогноз можно лишь при условии радикального хирургического удаления опухоли.

Саркома Юинга

Злокачественная опухоль, встречающаяся преимущественно в детском и подростковом возрасте и очень редко у взрослых. Опухоль обычно локализуется в длинных трубчатых костях, в позвоночнике саркома Юинга встречается в 6,4% всех опухолей позвоночника. Преимущественная локализация опухоли поясничный и крестцовый отделы позвоночника. Первым симптомом заболевания обычно является боль, сопровождающаяся подъемом температуры до 38-39С. Впоследствии на фоне усиления боли возникает ограничение подвижности позвоночника, присоединяются неврологические осложнения, обусловленные компрессией спинного мозга и корешков. Учитывая нечеткость рентгенологической картины, диагноз обычно уточняется пункционной биопсией. При возникновении компрессии спинного мозга необходимо срочное оперативное вмешательство. Учитывая высокую чувствительность опухоли к лучевой и химиотерапии лечение должно быть комбинированным.

Хордома

Составляет от 1,3% до 4,1% от злокачественных опухолей. Опухоль чаще всего локализуется в области крестца, реже в области основания черепа и других отделах позвоночника. Хордома чаще поражает мужчин, 3/4 случаев приходится на возраст от 45 до 70 лет с длительностью заболевания до 10 лет. Клиническое течение хордомы определяется ее локализацией, направленностью роста и взаимоотношениями с окружающими тканями. Клиническая картина крестцово-копчиковой хордомы в начальных стадиях заболевания имеет сходство с дискогенным радикулитом, что приводит к диагностическим ошибкам и необоснованному лечению. Основной жалобой является боль в крестце, иногда с иррадиацией в промежность или ноги. Часто развивается синдром поражения сакральных корешков: тянущие боли с иррадиацией в промежность, ноги, половые органы; расстройства чувствительности в аногенитальной зоне и нарушение функции тазовых органов.

Ведущим методом диагностики является КТ исследование. Хордома является длительно растущей, агрессивной опухолью, отличающейся инфильтративным ростом, склонностью к рецидивированию, озлокачествлению и позднему метастазированию. Лечение – хирургическое.

Первичная злокачественная лимфома кости (ретикулосаркома, неходжкинская саркома)

Частое злокачественное поражение позвоночника, которое составляет до 4-8 % всех злокачественных опухолей, возникает из ретикулярной стромы костного мозга или ее производных. Лимфома может возникать в любой возрастной группе. Женщины заболевают чаще.

Ведущим клиническим симптомом, как и у большинства костных опухолей является ноющая боль, которая в течение длительного времени (от 1,5 до 4 лет) носит периодический характер. У ряда пациентов отмечается ограничение подвижности позвоночника и рефлекторный сколиоз. Общее состояние длительное время остается удовлетворительным и лишь в поздних стадиях отмечается похудание, анемия. Разрушая позвонок, лимфома часто является причиной патологического перелома, что резко меняет клиническую картину и обуславливает присоединение неврологические симптомов.

Лимфома отличается высокой чувствительностью к лучевой терапии. Некоторые авторы указывают, что она регрессирует без оперативного вмешательства. Однако при возникновении компрессионного синдрома, первым этапом проводится хирургическое лечение.

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина)

Является системным заболеванием ретикулоэндотелиальной ткани, при котором преимущественно поражаются лимфатические узлы с частым вовлечением в процесс костей скелета (частота локализации лимфогранулематоза в костях составляет 15-35%). Встречаются как множественные (чаще), так и одиночные поражения. Локализация опухоли в позвоночнике наиболее частая среди всех костных поражений с преимущественной локализацией в грудном и поясничном отделах.

Клинические проявления лимфогранулематоза позвоночника многообразны и зависят от локализации и распространенности процесса. Наиболее ранним клиническим симптомом являются боли, которые быстро становятся постоянными и нарастают по своей интенсивности. Наиболее характерным рентгенологическим признаком является остеолитический тип деструкции, с сохранностью межпозвонковых дисков. Нередко возникают патологические переломы одного или нескольких позвонков. Часто, процесс распространяется паравертебрально и на ребра.

Лечение генерализованных случаев проводят при помощи химиотерапии. При возникновении патологических переломов и неврологических осложнений требуется хирургическое вмешательство.

Плазмоцитома и миеломная болезнь (болезнь Рустицкого-Калера)

Относится к злокачественным опухолям, состоящим из иммунокомпетентных (плазматических) клеток и характеризуется множественными диффузными поражениями костного мозга. В настоящее время плазмоцитома (солитарная миелома) и миеломная болезнь рассматриваются не как отдельные нозологические формы, а как варианты проявления одного и того же опухолевого процесса. Критерием отнесения опухоли к солитарной является обязательное гистологическое подтверждение наличия единственного очага деструкции, выявленного с помощью рентгенологического, радиоизотопного и других методов исследования. Плазмоцитома наблюдается обычно в зрелом возрасте, хотя встречается и в более раннем. Преимущественно заболевают мужчины. Наиболее часто опухоль локализуется в грудном отделе, что определяет начальную симптоматику в виде периодических болей между лопатками средней интенсивности. По мере развития процесса боли становятся постоянными, изнуряющими, резко усиливаются при движении. Иногда отмечается бессимптомное течение заболевания и опухоль выявляется лишь при возникновении патологического перелома с развитием неврологических осложнений. При рентгенологическом исследовании почти всегда поражается тело позвонка, иногда в процесс вовлекаются дуга, отростки, смежные диски. В половине случаев солитарная плазмоцитома имеет поликистозный характер. В далеко зашедших стадиях высота позвонков резко снижается с образованием т.н. «рыбьих позвонков». У большинства пациентов, после латентного периода в 5-10 лет развивается множественная миелома.

Метастатическое поражение позвоночника

Метастатическое поражение может затрагивать различные структуры позвоночного столба. До 50 % пациентов, у которых отмечается компрессионные поражения позвонков, как следствие метастатического поражения, не имеют верифицированного первичного опухолевого очага. Наиболее распространенными источниками метастазов являются опухоли молочной железы, простаты, легких и почек — они обуславливают до 80 % метастазов всей костной системы. Длительность заболевания составляет от 2 месяцев до 3 лет.

Клиническая картина при метастатическом поражении позвоночника не имеет специфической симптоматики и характеризуется коротким анамнезом, интенсивным болевым синдромом, нарушением подвижности позвоночника и неврологическими осложнениями, возникающими в результате компрессии патологическим переломом.

Радионуклидная сцинтиграфия помогает выявить распространенные поражение костей скелета при метастатической болезни, однако из-за отсутствия специфичности не позволяет исключить миеломную болезнь и другие заболевания с полиоссальным поражением. МРТ в диагностике метастазов играет ведущую роль, так как позволяет на значительных по протяженности отделах позвоночника точно локализовать очаг поражения, определить его характер и взаимоотношения со структурами спинного мозга.

Классификация опухолей спинного мозга у взрослых

Существует достаточно много вариантов классификации опухолей, локализованных в области спинного мозга. Возможно разделение на группы по ряду признаков – расположение опухолевого очага относительно спинного мозга, позвоночника или мозговых оболочек, особенности гистологической картины, а также конкретная локализация поражения.

Если делить опухоли по происхождению, их можно отнести к двум группам:

- первичные – это ткань опухоли, которая развилась из клеток самого спинного мозга, его корешков или оболочек;

- вторичные – это опухоли иной локализации, поражающие спинной мозг (в том числе – метастатические).

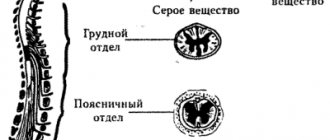

По расположению опухоли можно разделить их на несколько групп:

- экстрадуральная опухоль – очаг над областью твердой мозговой оболочки;

- интрадуральная – опухоль под твердой оболочкой;

- интрамедуллярная – растет внутри спинного мозга, происходя из его клеток.

Опухоли могут располагаться сзади от спинного мозга, спереди, по бокам, поражая шейный или грудной, поясничный или крестцовый отделы.

По происхождению и типу клеток классификация очень большая, опухоли определяют по данным биопсии.

Экстрамедуллярный тип

Такие новообразования, которым в медицине дано название «экстрамедуллярные», концентрируются не внутри спинномозгового компонента, а в непосредственной близости с ним. Проще говоря, они берут свое начало в структурах, которые окружают СМ (развиваются из мозговой оболочки, нервных корешков, жировой клетчатки и прочих тканей, проходящих рядом).

Данной категории пагубный процесс является самым распространенным, развивается он чаще в 4 раза, чем истинный внутримозговой патогенез, и, к счастью больше представлен патологиями доброкачественной природы происхождения. Но это совсем не означает, что незлокачественный недуг ничего страшного не способен предвещать. В отсутствие нужного лечения он грозит тяжелой инвалидизацией вследствие сдавливания им спинного мозга и его элементов, вплоть до полной утраты способностей к передвижению и самообслуживанию. Не исключается и скоропостижная смерть. Это не говоря уже о том, что по причине таких неоплазий часто происходит необратимое разрушение костных и хрящевых единиц позвоночного столба. Поэтому и экстра-, и интрамедуллярные опухоли одинаково нуждаются в своевременной диагностике, а также быстром вовлечении адекватных способов терапии.

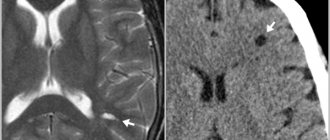

МРТ.

Экстрамедуллярные ОСМ могут иметь экстрадуральную (31,5%) или интрадуральную (68,5%) локализацию. Экстрамедуллярно-экстрадуральный вид отличается крупными размерами и преобладанием злокачественных форм, в свою очередь злокачественный очаг прогрессирует довольно интенсивными темпами и преимущественно распознается как вторичное (метастатическое) образование. Экстрамедуллярно-интрадуральный тип патологии, он же самый распространенный, характеризуется преобладанием первичных неврином (40%) и менингиом (25%).

- Менингиома (арахноидэндотелиома) представляет собой доброкачественную опухоль, которая растет медленно и постепенно. Образуется из клеток арахноидальной мозговой оболочки. Диагностируется в возрасте старше 50 лет, причем в преобладающем количестве у женщин (в 80%). С высокой частотой поражает спинальную оболочку в грудном отделе. Редко, но способна рецидивировать и давать множественный рост, вызывать поперечное повреждение СМ. Хоть и размер данной неоплазии, внешне напоминающей небольшой плотный узел, редко когда увеличивается более чем на 1,5 см, такая опухоль и в несколько миллиметров способна конкретно давить на нервные структуры, провоцируя суровую неврологическую клинику симптомов.

- Невринома (шваннома) – округлой формы доброкачественная ОСМ с четкими границами и плотной структурой, которая развивается в результате метаплазии леммоцитов (шванновских клеток), а именно вспомогательных клеток периферического нервного волокна, участвующих в образовании миелиновой оболочки. Пациенты женского пола чаще сталкиваются с таким недугом, наибольшую предрасположенность имеют люди средней возрастной группы и старше. Поначалу заболевание протекает скрыто, а в дальнейшем выражается сильной корешковой болью, парезами и параличом мускулатуры в области иннервации, утратой чувствительности по проводниковому типу. Шея и грудной отдел – распространенные зоны, которые поражают невриномы.

Другие экстрамедуллярные новообразования с интрадуральным сосредоточением (ангиомы, липомы, метастазы и пр.) встречаются намного реже.

Диагностика

Проведение диагностики – это поэтапный процесс, который позволяет определить размеры, тип опухоли и составить план ее лечения. Прежде всего, врачу важны жалобы пациента, имеющиеся у него симптомы, история болезни. Важно – когда развились симптомы, как они изменялись со временем.

Также проводится полное неврологическое обследование – определение тонуса мышц, рефлексов, силы мышц, подвижности позвоночника, чувствительности.

Для утонения патологии необходимы:

- МРТ с контрастом – метод помогает определить состояние всего спинного мозга, его структур и определить опухоль;

- КТ-миелография – это методика оценки границы опухоли;

- диффузно-взвешенная и диффузно-тензорная МРТ;

- сцинтиграфия.

- прямая ангиография.

После уточнения типа, локализации и размеров опухоли составляется план ее лечения.

Современные методы лечения

– Основной вид лечения, – рассказывает врач-онколог Александр Серяков, – это нейрохирургическая операция, при которой полностью удаляется новообразование и выполняется декомпрессия (устранение сдавления) спинного мозга. Используются часто микро-нейрохирургические техники, интра-операционная нейровизуализация и нейронавигация.

При злокачественных опухолях спинного мозга кроме хирургического лечения пациенту могут назначить химиотерапию и лучевую терапию (стереотаксическая радиотерапия и радиохирургия на линейных ускорителях типа «Кибер-Нож»).

Реабилитация

После прохождения лечения каждому пациенту требуется длительная реабилитация по следующим 3 направлениям:

- Восстановление внутренних органов – методы лечения рака оказывают крайне негативное воздействие на организм больного в целом. Сюда относится нарушение работы многих органов, появление хронической слабости, отсутствие аппетита и др.

- Психологическое восстановление – человек, преодолевший длительное лечение ракового заболевания, очень нуждается в восстановлении психоэмоционального состояния.

- Физическое восстановление (зарядка, лечебная физкультура и т. д.). Физическая нагрузка способствует запуску всех процессов и систем, что благоприятно влияет на восстановление пациента.