Узнать больше о нервных заболеваниях на букву «Н»: Нарушение сна; Нарколепсия; Наследственная мозжечковая атаксия Пьера-Мари; Нарушения спинномозгового кровообращения; Невралгия тройничного нерва; Невралгия подчелюстного и подъязычного узлов; Невралгия языкоглоточного узла; Невралгия ушного узла; Неврастения; Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута; Невринома слухового нерва; Невринома; Неврит зрительного нерва; Неврит глотки; Неврит лицевого нерва; Неврит; Невроз навязчивых состояний; Невроз глотки; Неврозы; Неврозоподобное заикание; Невропатия бедренного нерва.

Что такое невралгия языкоглоточного нерва

Если черепной нерв поражен на четверть с одной стороны, а пароксизмы боли проявляются в миндалинах, мягком небе, глотке и ухе, значит, у пациента может быть невралгия языкоглоточного нерва. При этой патологии обнаруживается нарушение вкусового восприятия задней трети языка, с пораженной стороны. Также отмечается гиперсаливация, снижением рефлекса неба и глотки. Для постановки диагноза требуется осмотр невропатолога, стоматолога. В качестве методов аппаратной диагностики показаны КТ и МРТ головного мозга. В большинстве случаев лечение носит консервативный характер, включающий:

- Противосудорожные лекарства;

- Анальгетики;

- Снотворные и седативные средства;

- Витаминотерапию;

- Физиотерапию;

- Общеукрепляющие процедуры.

Диагностика и лечение невралгий черепных нервов

Невралгии диагностируются врачом-неврологом, для исключения заболеваний ротовой полости, уха, горла и носа могут потребоваться консультации узких специалистов: отоларинголога, офтальмолога и стоматолога. С целью выявления причины вторичных невритов назначают высокотехнологичные исследования КТ или МРТ, эхо-и электроэнцефалографию.

Основным методом лечения невралгий черепных нервов является консервативная терапия и в большинстве случаев выздоровление наступает через 2–3 недели, при тяжелом течении восстановительный период занимает несколько месяцев. При сдавливании нерва и парезе мышц может потребоваться хирургическое вмешательство.

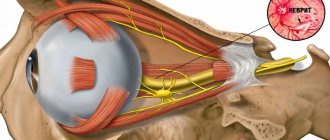

Строение языкоглоточного нерва

N. glossopharyngeus или языкоглоточный нерв начинается в ядрах продолговатого мозга. Его основу составляют двигательные, чувствительные и вегетативные парасимпатические волокна. Причем чувствительные волокна начинаются в общем для блуждающего и языкоглоточного нерва чувствительном ядре. Они иннервируют слизистую глотки, мягкого неба, языка, миндалин, евстахиевой трубы. Ощущение вкуса передних двух третей языка обеспечивают волокна вкусовой чувствительности, выходящие из ядра одиночного пути. За вкусовые ощущения задней трети языка и надгортанника отвечают вкусовые волокна языкоглоточного нерва.

Двигательные волокна начинаются в двояком ядре и иннервируют шилоглоточную мышцу, необходимую для поднятия глотки. Вместе с блуждающим нервом они образуют рефлекторные дуги глоточного и небного рефлексов.

Парасимпатические волокна берут свое начало в слюноотделительном ядре. Входя в состав барабанного и малого каменистого ядра, доходят до вегетативного ганглия, и с ветвью тройничного нерва регулируют слюноотделение околоушной железы.

Поскольку проводящие пути и ядра языкоглоточного и блуждающего нерва общие, может возникать изолированная патология n. Glossopharyngeus. Но чаще наблюдается симптоматика сочетанного поражения.

Невралгия тройничного нерва — симптомы и лечение

Боли при невралгии тройничного нерва бывают двух видов:

- постоянные, тупые, периодически усиливающиеся боли без широкой иррадиации, возникающие в области распространения той или другой ветви нерва и не сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями;

- боли пароксизмального характера, длящиеся от нескольких минут до нескольких часов.[4][5]

Интенсивность приступов различна: от несильных, но частых, продолжающихся несколько секунд, до сильных и непереносимых, продолжающихся минутами и причиняющих сильные страдания.

Приступы нередко возникают спонтанно, без каких-либо раздражителей, либо в результате попадания твёрдой и холодной пищи в рот, прикосновений, сквозняков, переохлаждений под кондиционером, движений челюстями и т. п.

Приступ начинается обычно с болей в одной ветви нерва — месте первичного поражения, затем боль распространяется на другие ветви, нередко иррадиирует в затылок, к ушным нервам, в шею и даже в область грудных нервов.

Сильные приступы обычно сопровождаются вегетативными рефлекторными реакциями: покраснением лица, слезотечением, жидкими выделениями из носа, слюнотечением, иногда отёком щеки, века, небольшим припуханием половины носа.

Страдания больного проявляются общим беспокойством, потиранием болевой зоны рукой, давлению на эту зону, причмокиванию. Это наслоение новых раздражений, очевидно, ускоряет момент возникновения тормозного состояния в центре болевых восприятий, которым обычно сменяется приступ.

В качестве двигательных проявлений в связи с болевым приступом возникают тикообразные подёргивания мышц или спазматические сокращения. Максимальные подёргивания или сокращения мышц соответствуют, в основном, зонам, с которых начинается боль, т. е. местам первичного поражения.

При длительном заболевании иногда отмечается поседение волос головы на поражённой стороне.

Иногда пароксизмальные невралгии сопровождаются высыпанием herpes zoster (опоясывающий герпес), располагающегося соответственно первичным поражениям тех или других ветвей, иногда поражающего слизистую роговицы.

Периоды обострений могут чередоваться с периодами ремиссий, которые длятся месяцами, иногда годами.

Вне приступа обычно не наблюдается никаких расстройств: ни болевых точек, ни объективных расстройств чувствительности. Иногда можно отметить снижение болевой чувствительности главным образом в районе той ветви, которая являлась местом первичного поражения. Реже снижение чувствительности обнаруживается в области всех ветвей тройничного нерва. В отдельных случаях вне приступов больные испытывают лёгкие тупые боли. Болевые ощущения возникают в любое время, но чаще во сне.[6][7]

Патогенез

Встречаются случаи идиопатического синдрома Сикара. При этом установить этиологию болезни практически невозможно. Провоцирующими факторами могут стать:

- Острые или хронические интоксикации;

- Отит;

- Фарингит;

- Тонзиллит;

- Синусит;

- Атеросклероз;

- Вирусные инфекции в т.ч. грипп.

Вторичная невралгия возникает вследствие:

- Арахноидита, энцефалита и других инфекционного поражения задней черепной ямки.

- ЧМТ.

- Гипертиреоза.

- Сахарного диабета.

- Менингиомы, глиомы, медуллобластомы и других внутримозговых опухолях мосто-мозжечкового узла.

- Сдавлении и раздражении любого участка языкоглоточного нерва.

- Назофарингеальных опухолей.

- Внутримозговых гематом;

- Аневризм каротидной артерии;

- Гипертрофии шиловидного отростка.

- Разрастания остеофитов яремного отверстия.

- Окостенения шилоподъемной связки.

В отдельных случаях патология может являться первым симптомом рака гортани или глотки.

Симптоматическая картина

Клинические признаки включают болевые пароксизмы протяженностью от нескольких секунд до трех минут. Резкая острая боль зарождается в корне языка и мгновенно распространяется на миндалины, мягкое небо, ухо и глотку. Могут иррадиировать в глаз, шею и нижнюю челюсть. Спровоцировать боль способны кашель, процесс пережевывания пищи, ее температура, зевота, глотание и даже разговор. Во время пароксизма отмечается сухость во рту, сразу после гиперсаливация. Но сухость не обязательный признак диагноза, ведь секреторную недостаточность околоушной железы могу компенсировать остальные слюнные железы.

Парез поднимающей глотку мышцы не вызывает расстройства глотания. Но затруднения пережевывания и заглатывания, связанные с нарушением проприоцептивной, отвечающей за положение языка, чувствительности могут отмечаться больными.

Болезнь имеет волнообразное течение, обостряется в осенний и зимний период.

Методы диагностики

Постановкой диагноза занимается невролог, который при необходимости может привлечь отоларинголога и стоматолога. Во время осмотра врач определяет анальгезию, то есть отсутствие болевой чувствительности у основания языка, верхних отделов глотки, миндалин. Также исследуется вкусовая чувствительность, для чего на симметричные участки языка наносится вкусовой раствор. Диагноз подтверждается при изолированном одностороннем расстройстве вкуса задней трети языка. Двустороннее нарушение характерно для болезней слизистой рта, например хронического стоматита.

Необходима проверка глоточного рефлекса. Для этого бумажной трубочкой прикасаются к задней стенке зева, что провоцирует глотательное движение, изредка кашель. Прикосновение к мягкому небу в норме должно сопровождаться поднятием неба и язычка. Для синдрома Сикара характерно отсутствие рефлексов с одной стороны. Но аналогичная симптоматическая картина может быть при поражении блуждающего нерва. Если глотка и зев усыпаны герпетическими высыпаниями, врач может диагностировать ганглионит узлов языкоглоточного нерва, который отличается практически идентичную n. Glossopharyngeus клинической картиной.

Для установления первопричины симптоматического неврита нужна нейровизуальная диагностика:

- МРТ или КТ головного мозга;

- Электроэнцефалограмма;

- Эхо-ЭГ;

- Офтальмоскопия с консультацией офтальмолога.

Различать невралгию языкоглоточного нерва нужно с болезнями вызывающими болевые пароксизмы лица и головы. К ним относятся:

- Невралгия ушного узла;

- Невралгия тройничного нерва;

- Синдром Оппенгеймера;

- Глоссалгии;

- Ганглионит крылонебного узла;

- Заглоточный абсцесс;

- Опухоли глотки.

Медицинские интернет-конференции

Повреждение возвратного нерва, как послеоперационное осложнение после вмешательства на щитовидной железе

Киселева Е.В.

Научный руководитель: д.м.н., доцент Кулигин А.В.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи

Основная часть поражений щитовидной железы требует хирургического лечения, одним из частых осложнений (20%) которого является травма возвратного гортанного нерва.

Цель исследования. Оптимизация диагностики повреждения возвратного гортанного нерва в послеоперационном периоде у больных после вмешательства на щитовидной железе с позиции врача анестезиолога

Материалы и методы. Были проанализированы статьи и доклады врачей, занимающихся диагностикой интраоперационного повреждения возвратного нерва во время вмешательства на щитовидной железе. Проведен анализ методов диагностики выявляемого осложнения.

Результаты. По данным литературы частота этого осложнения варьирует в большом диапазоне от 0,2 до 15%. Из данных представленных хирургами оно составило 3,7%, оториноларингологами — 4,2%, анестезиологами – 5,7%. В 15%, выявленное осложнение требовало наложения трахеостомы. Наиболее часто повреждение возвратного нерва отмечалось при тиреодэктомии. Большинство случаев повреждения возвратного нерва не диагностируется интраоперационно, а подозрение появляется в ближайшем послеоперационном периоде, при развитии характерной клинической картины. Пациенты жаловались на затрудненное дыхание, нарушения фонации, затруднения при разговоре. На достоверность этих данных влияло какой специалист ставил диагноз этого осложнения: оперирующий хирург, оториноларигнолог, или анестезиолог-реаниматолог, а так же на основании только клинической картины или при помощи инструментальных методов исследования устанавливался диагноз. Лечение полученного осложнения протекало по стандартной общепринятой методике, заканчивалось в 77% полным выздоровлением пациентов, но зависело от степени повреждения нерва.

Выводы. Анализ изученной литературы показывает, что диагностика повреждения возвратного нерва в 80% случаев происходит после операции и пробуждения больного. Диагноз основывается на развивающейся клинической картине. Лечение выявленного осложнения зависит от степени повреждения нерва и выраженности клинических симптомов. Для оптимизации диагностического поиска повреждения возвратного нерва необходимо совершенствование интраоперационной диагностики со стороны врача анестезиолога и оториноларигнолога.

Терапия

Для лечения невралгии языкоглоточного нерва назначается консервативная терапия. Единственное исключение, если первопричиной являются опухоли и гипертрофия шиловидного отростка, приводящие к сдавливанию нерва. В этих случаях показана операция.

Для купирования боли назначают 10% раствор кокаина, которым смазывают корень языка и зев. Это позволяет устранить пароксизмы на 6-7 часов. Если это средство оказывается неэффективно, в корень языка вводят 1-2% новокаиновый раствор. Внутрь также назначаются ненаркотические анальгетики и противосудорожные препараты. Если болевой синдром ярко выражен целесообразно назначение седативных, снотворных, нейролептических медикаментов и антидепрессантов. В качестве общеукрепляющих средств используются АФТ, поливитаминные комплексы и ФиБС.

Среди физиотерапевтических процедур доказанной эффективностью обладают:

- СМТ на область гортани и миндалин;

- Диадинамотерапия;

- Гальванизация.