Введение

Когнитивная деятельность представляет собой один из важнейших аспектов жизни человека. Знание окружающего мира, законов объективной реальности помогает человеку найти в нем свой путь, способствует достижению целей.

Психология изучает познавательную деятельность конкретного человека в его реальной жизни. Психология имеет дело с ощущением и восприятием как чувственным и предметным отражением мира. В ощущении и восприятии предметы и явления представляются при их непосредственном воздействии на органы чувств человека со стороны их внешних свойств. Репрезентация рассматривается как форма, которая представляет собой переход от сенсорной стадии познания к рациональному познанию.

Вершиной развития рационального познания является мышление, которое проявляется в трех основных формах — понятие, суждение, умозаключение. Процесс мышления раскрывает то, что не дано непосредственно в ощущениях и восприятии. Мышление отражает мир в его существенных контекстах и отношениях.

Мышление — это высший познавательный процесс. Это форма творческого осмысления человеком действительности, которая дает результат, не существующий ни в самой действительности, ни в субъекте в любой данный момент.

Проблемой изучения и формирования процесса мышления занимались многие выдающиеся психологи: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, П.Ю. Кузнецов, В.В. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обухова, Л.А. Вегнер и др.

Мышление является основой обучения, поэтому развитие различных видов мышления и мыслительных операций традиционно рассматривается как подготовка к учебной деятельности. Л.С. Выготский писал, что «развитие мышления является центральным для всей структуры сознания и для всей деятельностной системы психических функций. С этим тесно связана идея интеллектуализации всех остальных функций, то есть их изменение в зависимости от того, что мышление на определенном этапе приводит к концептуализации этих функций, что ребенок начинает рационально относиться к своей психической деятельности. В зависимости от этого ряд функций, которые действовали автоматически, начинают действовать осознанно и логично. Эти стадии являются не только важнейшими формальными этапами в построении личности ребенка, но и напрямую связаны со степенью развития мышления, поскольку в зависимости от системы знаний, в которой реализуется весь внешний и внутренний опыт ребенка, зависит и умственный аппарат, с помощью которого его внешний и внутренний опыт разлагается, анализируется, связывается и обрабатывается».

Таким образом, проблема исследования и своевременного формирования идей и концепций, лежащих в основе мышления, является очень важной, что приводит к выбору темы исследовательской работы: «Мышление как высшая форма познавательной деятельности».

Цель контрольной работы: изучение мышления как высшей формы познавательной деятельности.

Цели контрольной работы:

- рассмотреть общее понятие мышления в психологии как психического процесса;

- обнаружить физиологические основы мышления;

- определить основные формы, типы мышления и мыслительные операции;

- изучить понятия и их формирование, а также основные свойства разума.

Мышление как высшая форма познавательной деятельности

Психология изучает психические явления: психические процессы, психические состояния и психические свойства.

Психические процессы описывают три основные стороны психической жизни человека: познание, эмоции и волю. Соответственно, в психических процессах выделяют познавательные процессы, чувства и волю. Когнитивные процессы включают ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, с помощью которых мы учимся, понимаем мир и самих себя.

Природа наделила каждого человека способностью познавать мир, в котором он родился:

- Способность чувствовать и воспринимать окружающий мир — людей, природу, культуру, различные предметы и явления;

- способность помнить, думать, рассуждать;

- способность говорить и понимать язык других людей и т.д..;

- способность обращать внимание.

Все эти способности развиваются и совершенствуются не сами по себе, а в активной познавательной деятельности человека.

Психические процессы, с помощью которых человек познает окружающий мир, себя и других людей, называются когнитивными процессами. Эти процессы включают: Ощущение, восприятие, внимание, память, мышление и воображение.

В соответствии с темой нашей работы мы подробнее рассмотрим такой психический процесс, как мышление.

Жизнь всегда ставит такие проблемы, которые невозможно решить, рассуждая только на основе восприятия предметов и явлений или вспоминая то, что воспринимал раньше. Ответы на многие вопросы приходится искать косвенным путем, делая выводы из уже существующих аналогичных единичных объектов, явлений и фактов.

Восприятие и познание дают нам знания о единичном —

и явления реального мира. Однако такая информация не может считаться достаточной. Для того чтобы человек мог нормально жить и работать, необходимо, чтобы он мог предсказать последствия тех или иных явлений, событий или своих действий.

Поэтому для прогнозирования необходимо обобщать отдельные объекты и факты и на основе этих обобщений делать вывод о других отдельных объектах и фактах того же рода. Этот многоступенчатый переход — от единичного к общему и снова от общего

в единственном числе — происходит благодаря особому психическому процессу — мышлению.

Мышление — это высший познавательный психический процесс. Суть этого процесса заключается в генерации новых знаний на основе творческого отражения и преобразования человеком действительности.

Мышление как особый психический процесс обладает рядом специфических свойств и характеристик. Первая из этих характеристик — обобщенное отражение действительности.

Обобщенное отражение (познание) действительности является важнейшей особенностью мышления. Человеческий опыт не всегда может предоставить достаточный материал для обобщения. Люди постоянно основывают свою деятельность на общем опыте, усвоенном от других, обобщенном и закрепленном в языке. Обобщения отражают общие и потому наиболее существенные свойства предметов и явлений, их общие и потому закономерные связи. Через обобщение мы познаем сущность объекта. Только с помощью мышления мы распознаем общее в предметах и явлениях, те естественные, существенные связи между ними, которые не доступны непосредственному ощущению и восприятию и которые составляют сущность, закономерность объективной реальности. Следовательно, мы можем сказать, что мысль — это отражение регулярных и существенных взаимосвязей.

Таким образом, мышление — это процесс опосредованного и обобщенного восприятия (отражения) окружающей среды.

Другой важной особенностью мышления является то, что мышление всегда связано с решением определенной проблемы, возникающей в процессе познания или практической деятельности. Процесс мышления проявляется наиболее ярко только тогда, когда возникает проблемная ситуация, требующая решения. Мышление всегда начинается с вопроса, ответ на который является целью мышления. И ответ на этот вопрос находится не сразу, а с помощью определенных умственных операций, в ходе которых происходят модификации и трансформации имеющейся информации.

Чрезвычайно важная особенность мышления — его неразрывная связь с языком. Выделяя что-то общее в предметах и явлениях окружающего мира, человек обозначает это словами. Через слово человек впервые переживает то, чего он еще не видел (и, возможно, никогда не увидит) Язык — это форма мышления. Мысли всегда облекаются в языковую форму. Язык — это не только форма, но и инструмент мышления. Выражая мысли в развернутой вербальной форме, мы способствуем успешности мыслительной деятельности. Говорение помогает мышлению.

Внимание и память

Процесс познания можно представить в виде лестницы, восхождение по которой начинается с ощущений, затем переходит к восприятию, мышлению, воображению и завершается на вершине, которую представляет творчество. Но два когнитивных процесса стоят особняком

Это внимание и память. Они играют вспомогательную роль и существуют только в связи с другими процессами познания

Но с другой стороны, никакая разумная деятельность человека без них невозможна.

Внимание

Это концентрация сознания на внешних объектах и явлениях или на внутренних процессах. Чтобы воспринимать что-то, мы должны на этом сосредоточиться, а объекты, не попадающие в сферу внимания, нами просто не замечаются, то есть и не включаются в процесс познания.

Выделяют два основных вида внимания: произвольное и непроизвольное.

Непроизвольное внимание возникает само по себе, под воздействием специфических раздражителей. Такое сосредоточение независимо от нашего желания вызывают какие-то сильные, яркие, необычные объекты и явления или те, что имеют для нас значение, связаны с нашими интересами и потребностями. Произвольное внимание – осознанная деятельность, направленная на поддержание сосредоточения на объектах, не вызывающих интереса

Значимость этих объектов обусловлена целями и задачами деятельности, а не их яркостью и необычностью. Например, чтобы сосредоточиться на сложном тексте учебника, надо приложить усилия. Произвольное внимание часто вызывает затруднение, поэтому необходимо развивать навыки осознанной концентрации.

В психологии внимание рассматривается и как динамическая сторона познания, и как его направляющая. Именно этот процесс определяет избирательность нашего сознания, причем не только в плане познания, но и в психической деятельности в целом

Внимание также связано с повышенной активностью различных центров головного мозга и делает любую нашу деятельность, в том числе познавательную, эффективной и продуктивной. А утрата способности к концентрации и сосредоточению, непроизвольная потеря внимания – это серьезное психическое заболевание.

Память

Вы уже знаете, что возникающие в процессе восприятия образы неустойчивы. Чтобы они сохранились и стали частью опыта и материалом для нашего мышления, необходима работа памяти

Так же как и внимание, она не является самостоятельным психическим процессом. Не существует памяти в чистом виде, вне, например, процессов восприятия, которое поставляет информацию, или мышления, которое работает с тем, что в памяти сохранено

Весь наш опыт, в том числе и профессиональный, и чувственно-эмоциональный – это заслуга памяти. Но она выполняет и другие важные функции, не только формируя опыт, но и устанавливая связь между настоящим и прошлым. А утратив память, человек вместе с воспоминаниями и накопленным опытом теряет и собственную личность.

В памяти выделяют 4 взаимосвязанных процесса:

- запоминание;

- сохранение информации;

- ее воспроизведение;

- забывание.

Последний процесс тоже важен не только в сфере познания, но и для сохранения эмоционального равновесия человека.

Запоминание и сохранение данных тесно связано не только со всеми познавательными процессами, но и со сферой деятельности. Чтобы знания легче запомнились и дольше сохранялись, они должны быть включены в деятельность: повторение, осмысление, анализ, структурирование, использование в практике и т. д.

Память носит ассоциативный характер, то есть эффективное запоминание происходит через установление связи (ассоциации) с уже имеющейся у нас информацией. Из этого следует очень интересный и важный вывод: чем больше мы знаем, тем легче запоминаем новое.

Таким образом, познавательные процессы – это сложная система психических явлений, которые обеспечивают полноценное существование человека и его взаимосвязь с окружающим миром.

Физиологические основы мышления

Как и все психические процессы, мышление — это деятельность мозга.

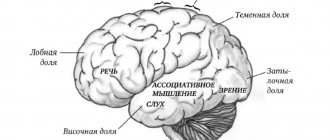

Физиологической основой мышления являются временные нейронные связи (условные рефлексы), сформированные в коре головного мозга.

Эти условные рефлексы вырабатываются под воздействием вторых сигналов (слов, мыслей), которые отражают реальную ситуацию, но обязательно должны основываться на первой сигнальной системе (восприятие, ощущения и идеи).

И. И.П. Павлов писал, что «кинестетические раздражители, идущие от органов речи к коре головного мозга, являются вторыми сигналами, сигналами сигналов». Они представляют собой абстракцию от реальности и делают возможным обобщение, которое составляет наше дополнительное, особенно человеческое, высшее мышление…»..

То есть, физиологической основой мышления являются мозговые процессы более высокого уровня, чем те, которые лежат в основе более элементарных психических процессов, таких как чувство. Однако нет единого мнения о важности и порядке взаимодействия всех физиологических структур, которые делают возможным процесс мышления. Несомненно, лобные доли мозга играют значительную роль в мыслительной деятельности как одном из вариантов целенаправленной деятельности. Более того, нет сомнений в важности тех областей коры головного мозга, которые отвечают за гносеологические (когнитивные) функции мышления. Также очевидно, что вербальные центры коры головного мозга участвуют в обеспечении когнитивного процесса.

В отличие от восприятия, ощущений и памяти, вторичные сигнальные связи представляют собой более сложные системы, отражающие различные отношения между объектами и явлениями.

В процессе мышления обе сигнальные системы тесно связаны. Вторая сигнальная система дает возможность безграничной ориентации в окружающем мире, через нее же создается «высшее приспособление человека — наука».

Однако вторая сигнальная система зависит от первой. Если слова не имеют для человека определенного реального значения, если человек не может соотнести их с какими-то конкретными предметами и явлениями, то такие слова перестают быть сигналами реальности.

Мышление обычно имеет место только при участии обеих сигнальных систем, но ведущая роль принадлежит второй сигнальной системе, поскольку слово — сигнал более богатый по содержанию и связанный с процессами абстракций и обобщений.

Трудность изучения физиологических основ мышления объясняется тем, что мышление как отдельный психический процесс на практике не существует. Мышление присутствует во всех других когнитивных психических процессах, включая восприятие, внимание, воображение, память и язык. Все высшие формы этих процессов в той или иной степени связаны с мышлением, в зависимости от стадии развития.

Таким образом, мышление — это сложная аналитическая и синтетическая деятельность, осуществляемая совместной работой обеих сигнальных систем. Поскольку мышление — это отражение действительности, обобщенной с помощью слов, то в этой деятельности главная роль принадлежит второй сигнальной системе. Постоянное и тесное взаимодействие с первой сигнальной системой устанавливает неразрывную связь между обобщенным отражением действительности, которым является мышление, и познанием объективного мира через ощущения, восприятия и представления.

Интеллект

Характеризуя мышление человека, в первую очередь подразумевают его интеллектуальные способности

, т.е. те способности, которые обеспечивают «включение» человека в достаточно широкий круг деятельностей и ситуаций. Эти интеллектуальные способности человека, прежде всего, связаны с такими его характеристиками как:

«умственное развитие» и;

«интеллект».

Под умственным развитием

понимается совокупность как знаний, умений, так и умственных действий, сформировавшихся в процессе приобретения этих умений и знаний. Наиболее общей характеристикой уровня умственного развития является подготовленность функционирования мышления в пределах возрастного

социально-психологического норматива

(СПН). То есть уровень умственного развития должен отражать наиболее типичные, общие, характерные для данного социума особенности мыслительной деятельности, касающиеся как объема и качества знаний и умений, так и запаса определенных умственных действий. Достигнутый человеком уровень умственного развития зависит от его интеллектуальных способностей. Интеллект (или общая умственная способность) — не сумма знаний и умственных операций, а то, что способствует их успешному усвоению. Если интеллект — это условие усвоения знаний и умений, то умственное развитие характеризует в первую очередь содержание, способы и формы мышления.

Интеллект

— относительно устойчивая структура способностей, в основе которых лежат процессы, обеспечивающие переработку разнокачественной информации и осознанную оценку ее.

Интеллектуальные качества

— качества личности, предопределяющие особенности функционирования интеллекта. Практически диагностика умственного развития возникла как тестирование интеллекта и в этом русле развивалась на протяжении первой половины ХХ века. Стало даже довольно привычным употреблять показатель по тесту Стэнфорда-Бине IQ в качестве «обобщенного» символа интеллекта и уровня умственного развития.

Коэффициент интеллектуальности (IQ)

— количественный показатель, указывающий на общий уровень развития мышления индивида по сравнению с выборкой, на которой проходила стандартизация интеллектуального теста.

Мыслительные процессы

Любой мыслительный процесс реализуется в форме суждений, которые всегда выражаются в словах, даже если эти слова не произносятся вслух.

Мнение — это высказывание о чем-либо, утверждение или отрицание связи между предметами или явлениями, между некоторыми их характеристиками.

Другими словами, суждение — это форма мышления, в которой что-то утверждается или отрицается. Работа мышления над суждением, направленная на установление и проверку его истинности, называется аргументацией.

Мы приходим к суждениям как непосредственно, когда они констатируют то, что воспринимается («В классе довольно шумно», «Все дороги покрыты снегом» и т.д.), так и косвенно, путем дедукции.

Суждения могут соответствовать или не соответствовать реальности, поэтому различают истинные, ложные (ошибочные) и гипотетические суждения.

Таким образом, поиск ответа, который не может быть получен непосредственно из восприятия или путем припоминания конкретных фактов, но требует делать выводы из приобретенных знаний, является мыслительной деятельностью. И самая существенная особенность мыслительных процессов заключается в том, что человек выходит за пределы своего непосредственного опыта. Опосредованный характер мышления дает нам возможность значительно расширить наши знания о реальности. Объем того, что мы думаем, превышает объем того, что мы воспринимаем. Опираясь на восприятие, но выходя за его пределы, мы в результате размышлений узнаем далекое прошлое Земли, эволюцию фауны и флоры, историю человечества, открываем новые законы и т.д. Следуя этому аргументу, мы можем теперь сказать, что мышление — это опосредованное познание (или отражение) реальности.

Однако мышление — это не только опосредованное познание, но и обобщенное познание (отражение) окружающего мира.

Восприятия и ощущения дают нам знания об отдельных, индивидуальных вещах и явлениях (или их сторонах, свойствах, качествах) реального мира. Этого знания ни в коем случае не может быть достаточно. Жизнь, практика требуют умения предвидеть результаты наших действий, последствия различных явлений и событий, которые мы воспринимаем. Знание единственного числа не дает достаточной основы для предвидения. Любой вывод, даже самый простой, требует определенного объема знаний и обобщений, сделанных ранее.

Умозаключение — это форма рассуждения, которая позволяет человеку сделать новый вывод из набора суждений. Другими словами, новое мнение формируется на основе анализа и сравнения существующих мнений.

Существует два основных типа умозаключений — индуктивные и дедуктивные, или индукция и дедукция.

Индукция — это умозаключение от частных случаев к общему утверждению.

Дедукция — это умозаключение от общего суждения к конкретному суждению или от общего утверждения к конкретному случаю. Оба типа умозаключений, индукция и дедукция, тесно связаны между собой. Сложные процессы рассуждения всегда представляют собой цепочку умозаключений, в которой оба типа умозаключений переплетаются и взаимодействуют.

Понятие и сущность мышления

Определение 1

Мышление – это интеллектуальная фаза, в которой мозгом осуществляется обработка информации с целью формирования последующего суждения о предмете, явлении или ситуации.

В психологии мышление рассматривается как последовательная цепочка элементов по обработке человеком определенной информации.

Одной из основных особенностей мышления является его опосредованный характер и обобщающая сущность.

Опосредованный характер мышления заключается в том, что индивид не способен мыслить вне понятий и образов. Предмет или явление познается как бы косвенно, через те свойства, которые известны и понятны. Осмысление неизвестного осуществляется через известное.

Мышление опирается на имеющийся у индивида чувственный опыт, который заключается в ощущениях, восприятии и представлении. Кроме того, в мышление используются имеющиеся у человека теоретические знания.

Замечание 1

Таким образом, косвенное познание предмета или явления, и есть опосредованное познание. Соответственно мышление не несет в себе приобретение новых знаний, оно заключается в обработке и переработке уже имеющихся.

Обобщающая сущность мышления выходит из первого свойства и заключается в постижении через взаимосвязь с известным.

Обобщение как познание существенного и общего в объектах окружающей действительность является возможным в связи с тем, что свойства практически всех объектов находятся во взаимосвязи друг с другом. Так, общее имеется в конкретном и отдельном, а проявляется в частном.

Обобщения, которые индивид получает посредством мышления, он выражает речью (языком, словом). Словесное выражение осмысленного, имеет отношение не только к определенному предмету, но и к группе предметов. Кроме того, обобщению могут быть подвергнуты образы, представления и восприятия. Единственным ограничением, которое может препятствовать мысленному обобщению, является отсутствие наглядности. В тоже время словесное обобщение безгранично.

Мыслительные операции

Мыслительная деятельность человека осуществляется с помощью мыслительных операций: Сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация. Все эти операции являются различными сторонами основной деятельности мышления — опосредования, т.е. выявления все более существенных объективных связей и отношений между предметами, явлениями и фактами.

Сравнение — это сопоставление предметов и явлений с целью найти сходства и различия между ними. Когда мы сравниваем предметы или явления, мы всегда можем обнаружить, что в чем-то они похожи, в чем-то — различны.

Сравнение вещей, явлений, их свойств, сравнение выявляет тождество и различие. Сравнение выявляет тождество одних вещей и различие других, что приводит к их классификации. Классификация основана на определенной характеристике, которая, как выясняется, присуща каждому объекту определенной группы. Так, в библиотеке книги можно классифицировать по авторам, содержанию, жанру, переплету, формату и т.д. Признак, на основании которого производится классификация, называется основой классификации.

Анализ и синтез — важнейшие операции мышления, которые неразделимы. Как единое целое, они дают полное и всестороннее знание о реальности.

Анализ — это мысленное расчленение предмета или явления с целью составления его частей или мысленного выделения отдельных его свойств, характеристик, качеств. Когда мы воспринимаем объект, мы можем различать в нем одну часть за другой и таким образом определять, из каких частей он состоит. Например, в растении мы различаем стебель, корень, цветы, листья и т.д. Анализ в данном случае — это мысленное расчленение целого на составные части.

Синтез — это мысленное соединение отдельных частей предметов или мысленное сочетание их отдельных свойств. Если анализ дает знания об отдельных элементах, то синтез, основываясь на результатах анализа, объединяющего эти элементы, дает знания об объекте в целом. Таким образом, при чтении в тексте выделяются отдельные буквы, слова, предложения, но при этом они постоянно связаны друг с другом: Буквы объединяются в слова, слова — в предложения, предложения — в отдельные части текста.

Абстракция. Часто при изучении какого-либо явления необходимо выделить одну черту, одну характеристику, одну его часть для более глубокого познания, отвлекаясь (абстрагируясь) на время от всех остальных и не принимая их во внимание. Абстракция — это мысленное исключение существенных свойств и признаков предметов или явлений при абстрагировании от несущественных свойств и признаков. С помощью абстракции мы можем получить абстрактные понятия — смелость, красота, расстояние, тяжесть, длина, широта, равенство, стоимость и т.д.

Обобщение и конкретизация. Обобщение тесно связано с абстрагированием. Человек не может обобщать, не абстрагируясь от различий в том, что он обобщает. Нельзя мысленно объединить все деревья, не абстрагируясь от различий между ними. Обобщение предполагает объединение предметов и явлений на основе их общих и существенных характеристик. Обобщение, как и абстрагирование, осуществляется с помощью слов. Каждое слово относится не к одному предмету или явлению, а к совокупности похожих отдельных предметов. Например, понятие, которое мы выражаем словом «фрукт», объединяет похожие (существенные) признаки, встречающиеся в яблоках, грушах, сливах и т.д.

В учебной деятельности обобщение обычно проявляется в определениях, умозаключениях, правилах….. Детям часто бывает трудно обобщать, потому что они не всегда могут выделить не только общие, но и существенные общие признаки предметов, явлений, фактов.

Конкретность — это мысленное представление чего-то единичного, соответствующего тому или иному понятию или общей цели. Мы уже не отвлекаемся на различные признаки или характеристики предметов и явлений, а, наоборот, стараемся представить эти предметы или явления в значительной полноте их свойств. В принципе, частное всегда является ссылкой на пример, иллюстрацией общего. Конкретность играет важную роль в объяснении, которое мы даем другим. Это особенно важно в объяснениях, которые учитель дает детям.

Ваш психолог. Работа психолога в школе.

| Внимание |

| Память |

| Мышление |

| Воображение |

| Эмоциональная и волевая регуляция деятельности |

| Разнообразие мотивов деятельности |

| Современные теории мотивации |

| Этапы освоения деятельности человеком: знание, умение, навыки, привычки |

| Эмоции и чувства |

| Воля |

| Все страницы |

Страница 5 из 12

3.2.2 Мышление

| Сущность мышления как познавательного процесса. Мышление как опосредованное познание. Соотношение мышления и чувственного познания. Физиологические основы мышления. Две сигнальные системы отражения действительности, их взаимосвязь в процессе мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно- образное и словесно-логическое. Формы мышления: понятия, суждения, умозаключения. Мыслительные операции: анализ, синтез, абстракция, обобщение, конкретизация, аналогия, сравнение. Индукция и дедукция как пути познания. Глубина, широта, самостоятельность, гибкость — индивидуальные характеристики мышления. Мышление и речь. Мышление и интеллект. Связь мышления с другими психическими процессами |

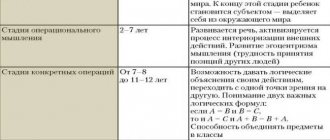

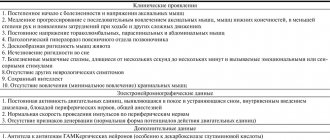

Чувственное познание дает человеку сведения о девяти конкретных объектах в их непосредственно познаваемых свойствах. Однако не всякое явление доступно непосредственному чувственному восприятию. К примеру, человек не воспринимает ультрафиолетовых лучей, но он, тем не менее, знает об их существовании и свойствах. Такое познание становится возможным опосредованным путем. Этот путь и есть путь мышления. В самом общем плане он состоит в том, что мы подвергаем некоторые вещи испытанию другими вещами и, сознавая установившиеся отношения взаимодействия между ними, судим по воспринимаемому нами изменению в них о непосредственно скрытых от нас свойствах этих вещей. Мышление является высшим познавательным процессом. Оно представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и преобразования человеком действительности. Мышление порождает такой результат, какого ни в самой деятельности, ни у субъекта на данный момент не существует. Мышление также можно понимать как получение новых знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. Отличие мышления от других психологических процессов состоит также в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую надо решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана. Мышление в отличие от восприятия выходит за пределы чувственного данного, расширяет границы познания. В мышлении на основе сенсорной информации делаются определенные теоретические и практические выводы. Оно отражает бытие не только в виде отдельных вещей, явлений и их свойств, но и определяет связи, существующие между ними, которые чаще всего непосредственно, в самом восприятии человеку не даны. Свойства вещей и явлений, связи между ними отражаются в мышлении в обобщенной форме, в виде законов, сущностей. Таким образом, мышление — это обобщенное и опосредованное отражение человеком действительности в ее существенных связях и отношениях. Обобщенное отражение действительности, каким является мышление, есть результат переработки не только опыта отдельного человека и его современников, но и предшествовавших поколений. К опосредованному познанию человек прибегает в следующих случаях: — непосредственное познание невозможно из-за наших анализаторов (например, у нас нет анализаторов для улавливания рентгеновских лучей); — непосредственное познание принципиально возможно, но невозможно в данных условиях; — непосредственное познание возможно, но не рационально. Мышление дает возможность понять закономерности материального мира, причинно- следственные связи в природе и в общественно-исторической жизни, а также закономерности психики людей. Источником и критерием мыслительной действительности, а также областью для применения ее результатов является практика. На практике мышление как отдельный психический процесс не существует, оно незримо присутствует во всех других познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. Высшие формы этих процессов обязательно связаны с мышлением, и степень его участия в этих познавательных процессах определяет их уровень развития. Физиологическую основу мышления составляет рефлекторная деятельность мозга, те временные нервные связи, которые образуются в коре больших полушарий. Эти связи возникают под воздействием сигналов второй системы (речи), отражающих реальную действительность, но при обязательной опоре на сигналы первой системы (ощущения, восприятия, представления). В процессе мышления обе сигнальные системы тесно связаны друг с другом. Вторая сигнальная система опирается на первую и обусловливает непрерывную связь обобщенного отражения действительности, каким является мышление, с чувственным познанием объективного мира путем ощущений, восприятии, представлений. Мышление — это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом мышления может выступать понятие. В своем становлении мышление проходит две стадии: — допонятийную; — понятийную. Допонятийное мышление присуще ребенку до пяти лет. Оно характеризуется нечувствительностью к противоречиям, синкретизмом (тенденцией связывать все со всем), трансдукцией (переходом от частного к частному, минуя общее), отсутствием представления о сохранении количества (С.Л. Рубинштейн). Понятийное мышление развивается постепенно от простого складывания ребенком предметов через установление сходства и различия между ними до понятийного, которое формируется к 16-17 годам. Мыслительный процесс человека осуществляется в двух основных формах: 1) формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; 2) решение мыслительных задач. Понятие — это форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношение предметов и явлений, которая выражена словом или группой слов. Например, в понятие «человек» входят такие весьма существенные признаки, как членораздельная речь, трудовая деятельность и производство орудий труда. Понятия принято различать: — по степени отвлеченности (конкретные и абстрактные); — по объему (единичные и общие). Когда из всех признаков предмета выделяется определенная совокупность признаков, характеризующая именно этот предмет или группу ему подобных, мы имеем дело с конкретным понятием (например, «город», «мебель»). Если же при помощи отвлечения в предмете выделяется определенный признак и этот признак становится предметом изучения и, кроме того, рассматривается как особый предмет, то возникает абстрактное понятие (например, «справедливость», «равенство»). Как структурная единица мысли суждение строится на совокупности понятий. Суждение — это форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями действительности и их свойствами и признаками. К примеру, Земля вращается вокруг Солнца. Суждения образуются двумя способами: непосредственно, когда в них выражают то, что воспринимается, и опосредованно — путем умозаключений или рассуждении. Умозаключение — это форма мышления, при которой на основе нескольких суждений делается вывод. К примеру, все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Земля — планета Солнечной системы, значит, она вращается вокруг Солнца. К умозаключению можно прийти методами: индукции, дедукции, аналогии. Индукция — логический вывод, отражающий направленность мысли от частного к общему. Дедукция — логический вывод, отражающий направленность мысли от общего к частному. Аналогия — логический вывод, отражающий направленность мысли от частного к частному. Каждый акт мышления представляет собой процесс решения какой-либо задачи, возникающей в ходе познания или практической деятельности человека. В зависимости от стиля умственной деятельности человека и доступности для него содержания задачи ее решение может осуществляться различными способами. Наименее желательным является способ проб и ошибок, при котором обычно не имеется ни достаточно четкого осознания задачи, ни построения и целенаправленной проверки различных гипотез. Этот способ, как правило, не приводит к аккумуляции опыта и не служит условием умственного развития человека. В качестве способов решения мыслительной задачи, которые не только позволяют скорее найти ответ, но и являются условиями умственного развития человека, могут быть названы такие, как пассивное и активное использование алгоритма, целенаправленная трансформация условий задачи, эвристические способы решения задачи. Процесс решения задач состоит из пяти этапов: 1. Мотивация (желание решить задачу). 2. Анализ задачи. 3. Поиск решения задачи на основе известного алгоритма, на основе выбора оптимального варианта и на основе принципиально нового решения с учетом логических рассуждений, аналогий, эвристических и эмпирических приемов. Решению задачи зачастую способствует озарение. 4. Доказательство и обоснование правильности решения. 5. Реализация и проверка решения, а в случае необходимости и его коррекция. Мышление в отличие от других процессов совершается в соответствии с определенной логикой. Для того чтобы выявить объективные отношения и взаимосвязи между предметами и явлениями в ходе формирования понятий, суждений, умозаключений и решения мыслительных задач человек прибегает к мыслительным операциям — сравнивает, анализирует, обобщает и классифицирует. Соответственно в структуре мышления можно выделить следующие логические операции: 1. Сравнение — установление отношений сходства и различия. Результатом сравнения, кроме того, может стать систематизация или классификация — мысленное распределение предметов и явлений по группам и подгруппам. Нередко она выступает как первичная форма теоретического и практического познания. 2. Более глубокое проникновение в суть вещей требует раскрытия их внутренних связей, закономерностей и существенных свойств. Оно выполняется при помощи анализа и синтеза. Анализ — это расчленение предмета, мысленное или практическое, на составляющие элементы с последующим их сравнением. Синтез есть построение целого из аналитически заданных частей. Анализ и синтез обычно осуществляются вместе, способствуют более глубокому познанию действительности. «Анализ и синтез, — писал С.Л. Рубинштейн, — «общие знаменатели» всего познавательного процесса. Они относятся не только к отвлеченному мышлению, но и к чувственному познанию и восприятию. В плане чувственного познания анализ выражается в выделении какого-нибудь чувственного свойства объекта, до того должным образом не выделявшегося. Познавательное значение анализа связано с тем, что он вычленяет и подчеркивает, выделяет существенное». Теоретический, практический, образный и абстрактный интеллект в своем формировании связан с совершенствованием операций мышления, прежде всего анализа, синтеза и обобщения. 3. Абстракция — это выделение какой-либо стороны или аспекта явления, которые в действительности как самостоятельные не существуют. Абстрагирование выполняется для более тщательного их изучения и, как правило, на основе предварительно произведенного анализа и синтеза. Результатом всех этих операций нередко выступают формирования понятий. Абстрагированными могут быть не только свойства, но и действия, в частности способы решения задач. Их использование и перенос в другие условия возможны лишь тогда, когда выделенный способ решения осознан и осмыслен безотносительно к конкретной задаче. 4. Обобщение выступает как соединение существенного (абстрагирование) и связывание его с классом предметов и явлений. Понятие становится одной из форм мысленного обобщения. 5. Конкретизация выступает как операция, обратная обобщению. Это — отвлечение от общих признаков и подчеркивание частного, единичного. Она определяется, например, в том, что из общего определения понятия выводится суждение о принадлежности единичных вещей и явлений определенному классу. Все эти операции, по мнению С.Л. Рубинштейна [65], являются различными сторонами основной операции мышления — опосредования (то есть раскрытия все более существенных связей и отношений). Рассмотрим типы и виды мышления, и индивидуальные его особенности. В определении типов мышления существуют различные подходы. • По степени развернутости решаемых задач выделяют мышление: — дискурсивное (умозаключающее); — интуитивное — мгновенное, характеризующееся минимальной осознанностью. • Мышление — это своего рода теоретическая и практическая деятельность, предполагающая систему включенных в него действий и операций ориентировочно- исследовательского, преобразовательного и познавательного характера. Таким образом, по характеру решаемых задач мышление подразделяют на: — теоретическое (концептуальное) понятийное мышление — это такое мышление, пользуясь которым человек в процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решение задачи с начала, и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, полученными другими людьми, выраженными в понятийной форме, суждениях и умозаключениях. Теоретическое понятийное мышление характерно для научных теоретических исследований. — теоретическое образное мышление отличается от понятийного тем, что материалом, который здесь использует человек для решения задачи, являются не понятия, суждения или умозаключения, а образы. Они или непосредственно извлекаются из памяти или творчески воссоздаются воображением. Таким мышлением пользуются люди творческого труда, имеющие дело с образами. В ходе решения мыслительных задач соответствующие образы мысленно передаются так, чтобы человек в результате манипулирования ими смог непосредственно усмотреть решение интересующей его задачи. Оба рассмотренных вида мышления — теоретическое понятийное и теоретическое образное — в действительности, как правило, сосуществуют. Они дополняют друг друга, раскрывают человеку разные, но взаимосвязанные стороны бытия. Теоретическое понятийное мышление дает хотя и абстрактное, но вместе с тем наиболее точное, обобщенное отражение действительности. Теоретическое образное мышление позволяет получить конкретное субъективное ее восприятие, которое не мене реально, чем объективно — понятийное. Без того или другого вида мышления восприятие человека действительности не было бы столь глубоким и разносторонним, точным и богатым разнообразными оттенками, каким оно является на деле. — практическое, осуществляемое на основе социального опыта и эксперимента. • По содержанию решаемых задач выделяют: — предметно-действенное; — наглядно-образное; — словесно-логическое мышление. Наглядно-действенное мышление опирается на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование ситуации в процессе действий с предметами. Основным условием решения задачи в данном случае являются правильные действия с соответствующими предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом которого является создание конкретного материального продукта. Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на представления и образы. Его особенность состоит в том, что мыслительный процесс в нем непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком окружающей действительности и без него совершаться не может. Мысля наглядно-образно, человек привязан к действительности, а сами необходимые для мышления образы представлены в его кратковременной и оперативной памяти (в отличие от этого образы для теоретического образного мышления извлекаются из долговременной памяти и затем преобразуются). Его функции связаны с представлением ситуаций и изменениями в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. В отличие от наглядно-действенного мышления оно преобразуется лишь в плане образа (Ж. Пиаже) [60]. Данная форма мышления наиболее полно и развернуто представлена у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а у взрослых — среди людей, занятых практической работой. Этот вид мышления достаточно развит у всех людей, кому часто приходится принимать решение о предметах своей деятельности, только наблюдая за ними, но непосредственно их не касаясь. Словесно-логическое мышление осуществляется при помощи логических операций с понятиями. Внутри этого типа различают следующие виды мышления: — теоретическое; — практическое; — аналитическое; — реалистическое; — аутистическое; — продуктивное и репродуктивное; — непроизвольное и произвольное. Теоретическое мышление — это познание законов, правил, разработка концепций и гипотез. Практическое мышление — это подготовка преобразования действительности (разработка цели, создание плана, схемы, проверка гипотез в условиях жесткого дефицита времени). Аналитическое (логическое) мышление носит временной, структурный (этапный) и осознаваемый характер. Реалистическое мышление направлено на внешний мир и регулируется законами логики. Аутистическое мышление связано с реализацией желаний человека. Продуктивное — это воссоздающее мышление на основе новизны в мыслительной деятельности, а репродуктивное — это воспроизводящее мышление по заданному образу и подобию. Непроизвольное мышление предполагает трансформацию образов сновидения, а произвольное — целенаправленное решение мыслительных задач. Мышление имеет ярко выраженный индивидуальный характер. Особенности индивидуального мышления проявляются в разных соотношениях видов и форм, операций и процедур мыслительной деятельности. Таким образом, все перечисленные виды мышления у человека сосуществуют, могут быть представлены в одной и той же деятельности. Однако в зависимости от ее характера и конечных целей доминирует тот или иной вид мышления. По этому основанию они все и различаются. По степени своей сложности, по требованиям, которые они предъявляют к интеллектуальным и другим способностям человека, все названные виды мышления не уступают друг другу. Важнейшими качествами мышления являются: • Самостоятельность мышления — умение выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к помощи других людей. • Инициативность — постоянное стремление самому искать и находить пути и средства разрешения задачи. • Глубина — способность проникать в сущность вещей и явлений, понимать причины и глубинные закономерности. • Широта — способность видеть проблемы многосторонне, во взаимосвязи с другими явлениями. • Быстрота — скорость решения задач, легкость в воспроизведении идей. • Оригинальность — способность производить новые идеи, отличные от общепринятых. • Пытливость — потребность всегда находить наилучшее решение поставленных задач и проблем. • Критичность — объективная оценка предметов и явлений, стремление подвергать сомнению гипотезы и решения. • Торопливость — непродуманность аспектов всестороннего исследования проблемы, выхватывание из нее лишь отдельных сторон, высказывание неточных ответов и суждений. Мышление носит потребностно-мотивированный и целенаправленный характер. Все операции мыслительного процесса вызваны потребностями, мотивами, интересами личности, ее целями и задачами. Большое значение имеют активное стремление человека к развитию своего интеллекта и готовность активно использовать его в полезной деятельности. Одной из сложных проблем обучения в школе и вузе (особенно техническом) является акцент на развитии формально-логического мышления в ущерб мышлению образному. В результате учащиеся и студенты становятся как бы закрепощенными собственным формально-логическим мышлением: стремление к творчеству, высокие духовные запросы кажутся некоторым из них абсолютно ненужными. Необходимо, чтобы оба этих типа мышления развивались гармонично, чтобы образное мышление не оказывалось скованным рассудочностью, чтобы не иссякал творческий потенциал человека. По мнению Д. Гилфорда, творческое мышление имеет следующие особенности [10]: — оригинальность и необычность идей, их интеллектуальная новизна; — способность проявления семантической гибкости, то есть умение видеть объект под новым углом зрения; — образная адаптивная гибкость, то есть способность изменить восприятие, чтобы видеть все стороны объекта, скрытые от наблюдения; семантическая спонтанная гибкость при сопоставлении различных идей. Серьезным препятствием на пути к творческому мышлению становятся приверженность старым методам решения: склонность к конформизму, боязнь показаться глупым и смешным, экстравагантным или агрессивным; страх ошибиться и страх критики; завышенная оценка собственных идей; высокий уровень тревожности; психическая и мышечная напряженность. Условиями успешного решения творческих задач являются более частое обнаружение и применение новых способов; успешное преодоление сложившихся стереотипов; умение идти на риск, освободившись от страха и защитных реакций, сочетание оптимальной мотивации и соответствующего уровня эмоционального возбуждения; разнообразие и разнонаправленность знаний и умений, ориентирующих мышление на новые подходы. Мышление органично связано с речью и языком. Их возникновение и развитие знаменуют собой появление новой особой формы отражения действительности и управления ею. Важно отличать язык от речи [15]. Язык — это система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющие для людей определенные значение и смысл. Речь — это совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, которые имеют тот же смысл и тоже значение, что и соответствующая им система письменных знаков. Язык един для всех людей, пользующихся им, речь — индивидуальна. В речи выражается психология отдельно взятого человека или общности людей, для которых данные особенности речи характерны; язык отражает в себе психологию народа, для которого он является родным, причем не только ныне живущих людей, но и предшествующих поколений. Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может существовать и развиваться относительно независимо от человека, по законам, не связанным ни с его психологией, ни с его поведением. Связующим звеном между языком и речью выступает значение слова, поскольку оно выражается как в единицах языка, так и в единицах речи. Речь выполняет ряд функций : — выражает индивидуальное своеобразие психологии человека; — выступает носителем информации, памяти и сознания; — является средством мышления; — выступает регулятором человеческого общения и собственного поведения; — является средством управления поведением других людей. Главная функция речи у человека состоит в том, что она является инструментом мышления. В слове как понятии заключено гораздо больше информации, чем может нести в себе простое сочетание звуков. Тот факт, что мышление человека неразрывно связано с речью, прежде всего, доказывается психофизиологическими исследованиями участия голосового аппарата в решении умственных задач. В самые сложные и напряженные моменты мышления у человека наблюдается повышенная активность голосовых связок. Эмоционально-мыслительные вспышки, как правило, вызывают повышение речедвигательной активности. В этих случаях мыслительные операции и речедвигательные реакции выполняются в единстве и взаимозависимости. В речевом мышлении слово и мысль постоянно объединены. Главным путем развития человеческой речи является включение ее в управление всеми познавательными процессами и взаимообщением. Речь активно развивается в ходе обучения и воспитания. Становление и развитие речи происходит в течение трех периодов: — фонетического — по усвоению звукового облика слова (до 2 лет); — грамматического — по усвоению структурных закономерностей организации высказывания (до 3 лет); — семантического — по усвоению понятийной отнесенности (до 17 лет). Сознательно и бессознательно выбранные образы речевого поведения закрепляются и становятся привычными в речевой деятельности человека. Так рождается стиль речевой деятельности, характерный для каждого человека, который во многом определяет внутренний и внешний облик его личности. На стиль речи большое влияние оказывает профессиональная деятельность человека. Для артиста характерна эмоционально- экспрессивная речь, для военного — командно-волевая, для писателя — образно- повествовательная, для делового человека — утилитарно-прагматическая, для ученого и преподавателя — понятийно-объяснительная. Целенаправленно занимаясь развитием речи, человек повышает ее культуру, увеличивает свою эрудицию, а значит, обогащает и развивает свой интеллект. Одна из главных задач психологии состоит в том, чтобы вскрыть у каждого человека недостаточно используемые им резервы мышления и речи, наметить пути самообучения и саморазвития своего творческого интеллекта. Контрольные вопросы 1. Сущность мышления как познавательного процесса. Мышление как опосредованное познание. Определение мышления. Мышление и восприятие. Мышление и речь. Эмоции и мышление. 2. Две сигнальные системы отражения действительности, их взаимосвязь в процессе мышления. 3. Допонятийное и понятийное мышление. 4. Формирование понятий. 5. Мыслительные операции. Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 6. Мышление в процессе решения задач. 7. Виды мышления. Практическое и теоретическое мышление. Наглядно-действенное, наглядно-образное и понятийное мышление. Оперативное мышление. 8. Творческое мышление и проблема интуиции. 9. Индивидуальные различия мышления. Мыслительная деятельность и индивидуальный когнитивный стиль. 10. Речь как познавательный процесс и речь как средство общения. 11. Общая характеристика речи как коммуникативного процесса. Роль языка в общении. 12. Функции речи. 13. Развитие речи в онтогенезе.

<< Предыдущая — Следующая >>

Список литературы

- Большой толковый психологический словарь / перевод с английского Р. Артура. — М.: АСТ, Вече, 2006 г. — 560с.

- Венгер Л.А., Ибатулина А.А. Взаимосвязь обучения, психологического развития и функциональных характеристик созревающего мозга / Л.А. Венгер, А.А. Ибатулина // Вопросы психологии. — 2008. — № 2. — С.5 — 9.

- Гальперин П. Я. Лекции по психологии : учебное пособие для студентов / П.Я. Гальперин. Гальперин. — 2-е изд. испр. и доп. М.: КДУ, 2005 г. — 400 с., илл.

- Джеме, У. Психология / под ред. Л.А. Петровского. — М.: Педагогика, 2003 г. — 368с. (Классики мировой психологии).

- Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. — Санкт-Петербург:, 2007 г. — 368с.

- Дубровина И.В. Психология : учебник для студентов средних учебных заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; под ред. И.В. Дубровиной. — М.: Академия, 2008. С.122 — 138, 170 — 180.

- Исследовательское мышление в психологии / под ред. Е.В. Шороховой. — М.:, 2005 г. — 214с.

- Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко Л.А. под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008 г. — 431с.

- Маклаков А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. — Санкт-Петербург: Питер, 2004 г. — 592 с.: илл.

- Петровский, А.В. Психология: учебник для студентов высших учебных заведений / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. — 2-е издание, стереотипное. — М.: Academia, 2007 г. — 512 с.

- Тихомиров, O.K.. Психология мышления / O.K. Тихомирова. — МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2005 г. — 131с.