Так как развитие и обучение — внутренние процессы, то управлять ими внешними способами, например, принуждением, не получится. Чтобы направить их в определенную сторону и помочь ребенку понять материал, преподаватель должен сначала представить себе эти внутренние процессы и, по возможности, внести в них коррективы. Рефлексия педагогической деятельности — это интроспективное начало познания и себя, и других.

Эта способность крайне необходима школьному учителю. По сути, это одно из тех качеств личности, которые необходимы студенту, выбравшему педагогический вуз.

Общая характеристика

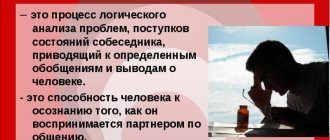

С развитием философии человек все больше и больше познавал свой внутренний мир. Появилась теория познания, а в ее рамках — понятие рефлексии. Что это такое? Рефлексия дает возможность осознать свою мыслительную активность и ее направление.

Чтобы яснее понять значение слова, нужно взглянуть на корни понятия. Слово «рефлексия» переводится как «возврат». Авторы по-разному определяют рефлексию, но мы остановимся на одном, более четком и конкретном определении. Педагогическая рефлексия — это определенный способ мышления, направленный на осознание компонентов педагогического процесса.

С помощью этого метода самопознания учитель осмысливает не только детские проблемы, но и свои мысли, и свои средства мышления. Выбор средства осмысления жизни — это высочайший уровень владения рефлексией.

Формы и виды рефлексии

Мы описали рефлексию как сложный процесс, направленный и внутрь себя, и во внешний мир, приводящий к выгоде для личности, или, напротив к ее разрушению. Рассмотрим какие формы и виды самоанализа существуют в психологии.

С точки зрения влияния на дальнейшее состояние человека:

- Правильный конструктивный самоанализ, позволяющий разобраться в себе, сделать логичные выводы и не наступать повторно на знакомые грабли.

- Вредный деструктивный самоанализ, приводящий к невротическим расстройствам и глубокому зацикливанию на проблемах, зачастую мнимых. В таких ситуациях культивируется чувство вины, беспомощности и безысходности. Человек нуждается в помощи специалиста.

С учетом временных периодов рефлексия бывает:

- Событийная или ситуационная. Индивид проводит анализ проблемы, имеющей место в настоящем времени, «здесь и сейчас».

- Ретроспекционная, обращенная в прошлое. Человек оценивает уже минувшие события и свои действия, делает выводы об их правильности и своевременности.

- Перспективная, обращенная к будущим событиям. Индивидом планируются дальнейшие действия и события, исходя из самоанализа.

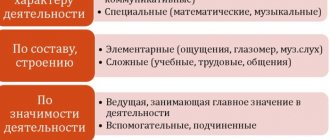

Исходя из объекта исследования процесс можно разделить на такие формы как:

- Саморефлексия, обращение к собственному внутреннему миру, личным переживаниям и эмоциям.

- Коммуникативная. При этой форме размышления посвящены другим людям, взаимодействию с друзьями, родственниками, коллегами. Человек пытается проанализировать отношения и взаимодействия.

- Саногенная – разновидность самоанализа, при котором осуществляется предметное изучение сильных эмоций, поиск средств для минимизации или исключения излишних страданий и переживаний.

- Интеллектуальная. Внимание личности сосредоточено на применении знаний, навыков, возможностях их использования в материальном мире.

Сочетание форм рефлексии в заданных условиях дает наилучшие результаты, всегда необходимо комбинировать способы анализа под конкретную ситуацию.

Рефлексирование в философии, психологии и педагогике

В философию слово «рефлексия» ввел в XVII веке Джон Локк. Он понимал под рефлексированием мысленный процесс, помогающий находить и накапливать новые идеи. Рене Декарт описывал ее как способность индивида сосредоточиться на содержании своих мыслей. В психологии рефлексия рассматривается как вживание в себя прежнего и анализирование внутренних ценностей с учетом нового опыта.

Педагогика ввела понятие рефлексии, чтобы научить молодого преподавателя направлять внутренний взор на «прошлого» себя, на все свои ошибки во взаимодействии с детьми.

Что такое рефлексия и рефлексивность

«Reflecto» в переводе с латыни – «возвращение назад». Этот же термин на французском звучит как «reflexio»и и означает «обдумывание, размышление».

Изначально понятие рефлексии появилось в философии как инструмент наблюдения за внешним миром и способом познания человеческого бытия. Через анализ явлений, происходящих в природе и обществе, личность познает себя, ищет пути для выживания и самосовершенствования. Сегодня процесс рефлексирования изучается и используется в других отраслях, в социологии и психологии.

Рефлексия — это взгляд человека внутрь себя, анализ своих мыслей и действий и их переосмысление.

Но процесс этот не бездумный, а основанный на полученных знаниях и опыте, рассмотренный через собственные ошибки. Кроме того, в социологии это способность оценивать других людей, проводить сравнения между ними и собой.

Рефлексивность – это способность анализировать самого себя, выявлять мотивы собственных поступков с включением:

- прошлых действий и событий;

- успешных или неудачных результатов деятельности;

- эмоционального состояния;

- меняющихся во времени черт личности, характера.

Степень рефлексии у каждого человека разная и зависит от уровня знаний, интеллекта, воспитания. Кто-то непрерывно размышляет над своими поступками и их мотивами, а кто-то не задумывается о них вовсе. Большую роль при этом играет и желание человека осознать свои заблуждения и ошибки, способность к самокритике и потребность в сравнении себя с окружающими людьми.

Рефлексия педагогической деятельности

В отличие от гносеологической философской, рефлексия педагога направлена на 3 важнейшие аспекта:

- Анализ собственной работы.

- Оценка деятельности учащихся.

- Оценка вовлеченности учеников в познавательный процесс.

Самоанализ учителя включает в себя такие сферы:

- эмоционально-чувственную;

- сферу ценностных ориентаций;

- сферу определения уровня потребностей учащихся;

- гностическую — исследование приемов познания;

- деятельностную сферу осознаний.

Трудность педагогической деятельности в том, что мышление педагога постоянно должно находиться в двух измерениях. Преподаватель в первую очередь — организатор учебного процесса, но одновременно он должен смотреть на себя и со стороны детей. Ему нужно понимать, как его материал воспринимается.

Рефлексия педагогического опыта развивает молодого специалиста. Именно на основе переосмысления своей практики учитель может планировать свои новые интересные проекты и мотивировать себя на полную самоотдачу процессу обучения.

Только благодаря рефлексивной мыслительной активности преподаватель способен воспринять личность ученика и построить с ним конструктивный диалог.

Виды рефлексивного обучения

Существует множество разных форм рефлексивного обучения. Однако все они преследуют одну и ту же основную цель: добиться от обучения наилучших результатов как для учителя, так и для учеников. Каждая модель рефлексии направлена на то, чтобы распознать обучение, чтобы установить связи между «деланием» и «мышлением».

Предлагаем вам рассмотреть основные из них.

Цикл обучения Колба

Дэвид Колб, исследователь в области образования, разработал четырехступенчатую рефлексивную модель. В своей модели обучения он рассматривает рефлексивную практику, как инструмент для получения выводов и идей из опыта. Цель состоит в том, чтобы превратить обучение в новый опыт, полностью завершив цикл.

Цикл Колба состоит из четырех этапов:

- Изучение конкретного опыта. Опыт должен быть активным, использоваться для проверки новых идей и методов обучения.

- Наблюдение за конкретным опытом, а затем размышление над ним. Здесь учащемуся следует учитывать сильные стороны и направления развития. Ему также необходимо понять, что помогало процессу обучения, а что мешало.

- Формирование абстрактных понятий. Практикующий должен разобраться в том, что произошло. Ему следует изменить свои идеи или разработать новые подходы, основываясь на том, что он узнал из собственных наблюдений и более широких исследований.

- Применение на практике полученных знаний. Абстрактные концепции учащегося становятся конкретными, поскольку он использует их для проверки идей в будущих ситуациях, что приводит к получению нового опыта. Идеи наблюдений и концептуализаций превращаются в активные эксперименты по мере их реализации в будущем обучении.

Модель Колба нацелена на важность использования как собственного повседневного опыта, так и образовательных исследований, чтобы помочь учащимся стать лучше. Для этого недостаточно просто задуматься над проблемой. Это размышление должно привести к изменениям, которые уходят корнями в исследования в области образования [Cambridge Assessment, 2021].

Рефлексивный цикл Гиббса

Теоретический подход к отражению циклической модели получил дальнейшее развитие благодаря модели профессора Грэма Гиббса. Эта модель основана на шестиэтапном подходе от описания опыта до выводов и соображений относительно будущих событий.

Хотя большинство основных принципов аналогичны принципам Колба, модель Гиббса включает в себя несколько этапов, побуждающих обучающегося задуматься над своими мыслями и чувствами.

Модель Гиббса разбита на четко определенные разделы:

- Описание. На данном этапе практикующий должен четко описать свой опыт. Это должно быть фактическое описание того, что произошло, без анализа, мыслей и чувств.

- Чувства. Здесь учащийся объясняет свои чувства и приводит примеры, которые напрямую относятся к опыту обучения. Важно, чтобы он был честен в своих проявлениях, даже если они негативные. Только после того, как все эмоции будут идентифицированы, практикующий сможет реализовать стратегии по преодолению этих препятствий.

- Оценка. Этот этап дает возможность обучающемуся обсудить, что прошло хорошо, и проанализировать пройденную практику. Также важно учитывать области, необходимые для развития, и вещи, которые не сработали так, как планировалось изначально. Эта оценка должна учитывать как обучение практикующего специалиста, так и обучение студентов.

- Анализ. В этом разделе практикующий рассматривает, что могло помочь обучению или помешать ему. Именно на этом этапе он обращается к любой соответствующей литературе или исследованиям, чтобы помочь себе разобраться в полученном опыте.

- Заключение. На данном этапе учащийся объединяет все идеи воедино. Теперь он должен сформировать представление о том, что ему нужно улучшить или изменить в своей привычной стратегии.

- План действий. На заключительной стадии практикующий суммирует все предыдущие элементы этого цикла и создает пошаговый план для нового опыта обучения. Он определяет, какие привычные стратегии и модели поведения он должен сохранить, а какие – изменить. В плане действий также могут быть указаны следующие шаги, необходимые для преодоления любых препятствий, например, запись на курс или наблюдение за другим коллегой.

В модели Гиббса первые три раздела посвящены тому, что произошло. Последние три раздела касаются осмысления опыта и того, как обучающийся может улучшить ситуацию [Cambridge Assessment, 2021].

Рефлексия в действии и рефлексия о действии

Другой подход к рефлексии – это рефлексия в действии и рефлексия о действии.

Рефлексия в действии – это размышление на стадии действия, т.е. размышление над ситуацией, пока оно все еще может принести пользу обучению. Это делается во время урока, а не в размышлениях о том, как можно было поступить по-другому в будущем. Данный метод очень эффективен, поскольку он позволяет реагировать и изменять событие в тот момент, когда оно происходит [Cambridge Assessment, 2021].

Рефлексия в действии позволяет справляться с неожиданными инцидентами, которые могут произойти в учебной среде. Это позволяет быть ответственным и находчивым, опираясь на собственные знания и позволяя применять их к новому опыту. Она также позволяет персонализировать обучение, поскольку вместо того, чтобы использовать предвзятые идеи о том, что следует делать в конкретной ситуации, человек решает, что лучше всего подходит в данный момент для этого уникального опыта и ученика.

С другой стороны, размышление о действии предполагает размышление о том, как можно развивать практику после того, как урок был преподан. Рефлексия необходима, чтобы обнаружить, как наше знание в действии могло способствовать неожиданному результату» [Cambridge Assessment, 2021].

Размышление о действии означает, что анализ посвящен прошедшим событиям с целью понять, как приобретенные из предыдущего обучения знания могли направить человека к полученному опыту.

Размышления о действии должны стимулировать идеи о том, что ученику или учителю, практикующему их, нужно изменить в будущем. Он размышляет о действии вне класса, где снова обдумывает ситуацию. Это требует более глубокого размышления, например, о том, почему студенты не поняли тему. Это побуждает их рассмотреть причины и варианты, которые должны быть проинформированы более широкой сетью понимания на основе исследований.

Следуя любой из приведенных выше моделей рефлексии, вы сформируете подход к обучению, сможете рассмотреть свои сильные стороны и необходимые зоны роста.

Чтобы узнать больше о других эффективных практиках и методиках обучения рефлексивным умениям, записывайтесь на онлайн-программу «Лучшие техники самообразования». В ней мы собрали действующие техники и приемы, которые позволят вам расширить свой кругозор. Теперь процесс обучения станет еще более легким и комфортным.

Рефлексивная дуга

Без осознания своих ошибок и достоинств ни одна творческая профессия не может существовать. Профессия преподавателя также относится к творческим, и развивать свое мастерство выбравший этот путь человек может только благодаря рефлексивной дуге. Что такое рефлексивная дуга? Это системное анализирование и личности ученика, и своей личности в контексте произошедшей ситуации.

Рефлексия педагогической практики нужна постоянно. Каждый новый опыт дает стимул к дальнейшему развитию, даже если это негативный опыт. Именно этому нужно обучать учеников в первую очередь — не бояться негативных результатов, исправлять ошибки, делать выводы и идти вперед.

Что значит рефлексировать

Рефлексировать — это думать, логически размышлять, анализировать действия и поступки, познавать самого себя.

Стоит ли понимать свою личность? Конечно, да. Если человек не разобрался в себе, он ведом другими и проживает чужую жизнь. Низкая самооценка, комплексы, чувство вины сидят глубоко внутри и мешают дальнейшему развитию. Их нужно найти и обезвредить.

Рефлексируя, мы учимся:

- Рационально думать.

- Останавливать мыслительный «мусор».

Низкий уровень самоанализа — это путь к свершению одинаковых ошибок и промахов на протяжении всей жизни. На бытовом уровне, зачастую понятие рефлексирующего человека связано с такими определениями как: «нервничать», «переживать», «излишне волноваться». Поэтому в любом действии важна мера и разумность.

Необходимо трезво и спокойно подходить к своему внутреннему миру, не позволяя эмоциям захлестнуть доводы разума. Умеющий рефлексировать человек – психоаналитик сам себе, не каждый на это способен.

Чтобы «самокопаться» с пользой для дела необходимо избежать следующих ошибок:

- Следует обдумать мотивы поступков, а не сами поступки. К примеру, супруг изменивший жене, может осознать свое предательство и поклясться больше так не делать. Но если мужчина не поймет, что толкнуло его на измену, никакая сила от повтора ошибки его не удержит, поскольку мотивы потребности в походе «налево» останутся не проработанными.

- «Пилить опилки», как говорил Д. Карнеги. Это значит постоянно перемалывать в голове прошлые грехи и неудачи, придумывая возможно иные последствия того, что уже свершилось. Что было, того уже нет, думайте о текущем моменте, стройте планы на будущее.

- Культивировать чувство вины. Да, ошиблись, да получили за это свой урок. Нет смысла ругать себя за то, что исправить уже нельзя. Все не без греха.

- Отвечать за весь мир. Процессы в мире происходят и помимо нашей воли. Не следует брать на себя ответственность за то, на что мы не в силах повлиять.

Если следовать изложенным правилам, то рефлексировать не только можно, но и полезно.

Функции

Что подразумевает под собой термин «рефлексия»? Мы уже знаем, что это способность педагога в свое мышлении проецировать мышление ребенка и вести урок в соответствии с интеллектуальными и эмоциональными потребностями учащихся.

Но каковы функции педагогической рефлексии?

- Исследовательская. Прежде всего, преподаватель должен уметь учится сам.

- Организаторская. Преподаватель способен организовать учебный процесс только в том случае, если он владеет умением рефлексировать.

- Диагностическая. Рефлексия помогает учителю понять уровень развития своих учеников, понять, насколько эффективна его личная деятельность.

- Коммуникативная. Преподаватель, если он хочет, чтобы ученики его слушали и ценили, должен понимать, как найти подход к тому или иному ребенку. Главное, помнить, что каждый ученик — это личность со своими особенностями.

- Проектировочная. Постановка новых задач для себя.

- Коррекционная. Через внутреннюю рефлексию преподаватель корректирует свою деятельность в соответствии с уровнем развития учеников.

На практике, уже в процессе применения рефлексии как метода, преподаватель научится более эффективно взаимодействовать с детским коллективом. Педагогическая рефлексия — это и путь, и результат. Со временем способности к самоорганизации и рефлексии только возрастут.

Что необходимо для рефлексивного обучения?

Рефлексия – это циклический процесс, который включает в себя: действия, анализ, адаптацию и повторение действий. Размышления человека напрямую влияют на следующий урок, поскольку он, после проведенного самоанализа, вносит в них определенные коррективы.

Вопросы, которые необходимо задавать себе:

- Что у меня получилось хорошо?

- Что не сработало?

- Что мне следует изменить?

- Как я могу адаптировать эту идею к следующему разу?

Ответы на эти вопросы могут означать изменение задачи, переход от групповой работы к парной или изменение порядка урока.

Педагогу, практикующему рефлексивное обучение следует также задавать себе ряд вопросов, а именно:

- Хорошо ли учащиеся понимают материал?

- Какие сложности у них возникают? С чем они связаны?

- Полностью ли учащиеся понимают мои инструкции и задачи? Если нет, то почему?

- Понимают ли в конечном итоге ученики, как выглядит успех в задании или деятельности? Могут ли они выразить это для себя?

- Что я могу сделать, чтобы помочь им справиться со сложностями?

- Что хорошо прошло на этом уроке? Почему?

- С какими проблемами я столкнулся? Почему?

- Насколько заинтересованными и активными были студенты?

- Что я мог бы сделать иначе?

- Что я узнал из этого опыта, что поможет мне в будущих уроках?

Отражение размышлений педагога и реакция на них будут напрямую влиять на учащихся, поскольку он меняет и адаптирует свое обучение. Создание оценочных моделей поможет вам узнать, оказали ли предпринятые вами действия желаемый эффект. Рефлексивное управление обучением позволяет перенести подобный паттерн поведения и на остальные сферы жизни учащегося.

Что можно сделать, чтобы помочь развить критическое, конструктивное и творческое мышление, необходимое для рефлексивной практики? Писатель Нил Томпсон в своей книге «Навыки людей» предлагает шесть шагов:

- Читать литературу разных жанров.

- Интересоваться опытом окружающих о том, как они делают что-то и почему.

- Наблюдать за тем, что происходит вокруг.

- Обращать внимание на свои эмоции, на то, что их вызывает, и как вы справляетесь с негативными переживаниями.

- Обсуждать идеи и обмениваться взглядами и опытом с другими людьми.

- Научиться ценить время, потраченное на размышления о своей работе.

Другими словами, важно не только мышление, но и понимание теории и практики других, а также анализ и обмен идеями [SkillsYouNeed, 2021].

Рефлексивная практика может быть совместной деятельностью: ее не нужно проводить в одиночку. Действительно, некоторые социальные психологи предположили, что обучение происходит только тогда, когда мысль выражается в языке, письменном или устном. Это может объяснить, почему человечество всегда стремится объявить о том или ином открытии вслух. Данный факт говорит о том, что мысли, не сформулированные четко, могут не сохраняться.

Иногда бывает трудно найти возможности для совместной рефлексивной практики на загруженном рабочем месте. Конечно, есть и очевидные, например, оценочные интервью или обзоры конкретных событий, но они происходят не каждый день.

На первых порах может быть полезно вести дневник опыта обучения. Речь идет не о документировании формальных курсов, а о том, чтобы брать повседневные дела и события и записывать то, что произошло, а затем размышлять над ними, чтобы рассмотреть, что именно вы узнали от них и что вы могли или должны были сделать по-другому.

Механизм включения рефлексии

Основная задача педагога — научить детей. Разбираться с родителями ребенка и переубеждать их в чем-то — не его обязанности, поэтому рефлексия включается исключительно на уроках.

Этапы в самоанализе можно выделить следующие:

- Исследование.

- Выделение затруднений.

- Установление причин такого положения дел.

- Критика старых шаблонов — самый сложный этап. Необходимо вернуться мысленно в прошлый опыт, выделить в нем положительное и отрицательное, понять, что же служило причиной прошлого поведения.

- Создание новых шаблонов поведения. На основе старого опыта нужно найти новые способы решения проблемных ситуаций.

Конечно, новые шаблоны не выработаются за неделю. Нужно будет преодолеть массу препятствий и найти подходящую для этого коллектива стратегию поведения, ведь в зависимости от уровня развития детей и их любознательности поведение педагога может быть различным.

Как развить рефлексию

Лучший способ приобрести какой-либо навык – это начать его практиковать. Для развития рефлексии нужно начать ей заниматься.

Как это делать?

- Пытайтесь понять какие чувства вы испытываете в текущий момент. Привычка внимательно относится к возникающим радости, гневу, тоске и связывать их с происходящими событиями или коммуникациями с определенными людьми.

- Отслеживайте истории, в которых реагируете слишком резко, болезненно. Если определенные события задевают особенно сильно, нужно понять, что является спусковым крючком.

- Если заметили, что в процессе обдумывания чего-либо испытали тоску, тягостные эмоции, то лучше самокопание прекратить и вернуться к истокам проблемы чуть позже. Высокочувствительным людям без помощи специалиста не обойтись.

- Откажитесь от тотального контроля действительности. Рефлексия не повод раскладывать материальный мир по полочкам. Дайте возможность жизни течь и вне вашего участия.

- Вечером можно «прокрутить» в голове прожитый день, все его плюсы и минусы, сформировать планы на завтра.

- Для развития рефлексии возьмите за правило размышлять систематически над любым интересным Вам явлением или объектом.

После получения навыков рефлексии, можно задать себе несколько вопросов и дать на них честные ответы:

- Подумайте, есть ли что-то в прошлом, к чему бы стоило вернуться и пытаться начать заново. Это может быть семья, работа, увлечения, друзья и т.д. Иногда возврат к прошлому означает начало нового этапа.

- Четко установите для себя, что приносит удовольствие и делает счастливым. Это и будет стратегической целью, которой следует посвятить дальнейшую жизнь.

- Если та точка, в который Вы находитесь сейчас не устраивает, определите действия, которые нужно предпринять для выхода из нее. Не скатывайтесь к самобичеванию или списанию всех проблем на внешние обстоятельства.

- Правдиво ответьте себе на вопрос, что Вы делаете неправильно. Не следует заламывать руки с вопросом: «за что мне это?». Примите ответственность за неудачи на свой счет. Где была ошибка, недоработка? Правда может неприятной, не без нее сложно что-то поправить.

- Если в вопросе Вы потерпели неудачу, проанализируйте, все ли возможное было предпринято или можно попробовать что-то еще.

- Анализируйте поступки с точки зрения достижения цели. Это не значит, что нельзя быть спонтанным и нужно продумывать каждый шаг. Однако в условиях дефицита времени расстановка приоритетов становится необходимой.

Есть мнение, что цель жизни в самой жизни, получении от нее удовольствия и тех вещей, которые соответствуют нашим внутренним потребностям. Рефлексируйте с умом, добивайтесь желаемого и будьте счастливы!

Компоненты

Структура педагогической деятельности также заслуживает внимания. Рефлексия педагогической деятельности как сложная система мыслительных операций имеет свою структуру.

Деятельность педагога как субъекта, организующего учебу, включает в себя:

- Волевой компонент — умение принимать решения и доводить начатое до конца.

- Когнитивный — умение находить нужную информацию и эффективно самообучаться.

- Эмоциональный — формирование отношения к своей деятельности и ее результату.

- Мотивационный — осознание ключевой идеи. Для чего педагог проводит всю свою работу.

С помощью постоянного анализа ситуаций преподаватель осознает настоящую ценность своей работы. Когда трудности пласт за пластом наслаиваются на педагога, сложно не впасть в разочарование. Не всегда воля и знания помогают справиться с падением мотивации.

Развитие

Педагогическая рефлексия — это поддержка и развитие собственной личности. Преподаватель должен знать свои психологические особенности и адекватно оценивать свои возможности, иначе эмоциональное напряжение приведет к упадку сил и профессиональному выгоранию. Мастерство учителя заключается в постоянном самостоятельном развитии и поддержке, руководстве детей в их стремлении к познаниям и творчеству, а это сделать невозможно, если не понимаешь себя.

Одним из популярных подходов к аналитической деятельности выдвинула Г. Г. Ермакова. Она выделяет 3 критерия, на которых строится личное рефлексирование:

- Достаточность знаний. Знания о рефлексии могут быть глубокими или не очень, дифференцированными или нет.

- Отношение к самоанализу. Ценит ли сам человек свои усилия, направленные на анализ? Любит ли он преобразовывать себя и свои устремления?

- Поведение. В этом критерии оценивается целостность системы знаний, действий и устремлений педагога.

Педагогическая рефлексия педагогов, как видим, нужна не только для успешного взаимодействия с коллективом детей, но и для профессионального развития, и сохранения собственной трудоспособности.

Что такое рефлексивное обучение?

Рефлексивное обучение (практика) – это активный, динамичный, основанный на действии и этичный набор навыков, применяемый в реальном времени и позволяющий справляться с актуальными, сложными и трудными ситуациями, возникающими не только в процессе обучения, но и в повседневной жизни.

Рефлексивная практика – это размышления человека о том, что он делает. Она тесно связана с концепцией обучения на собственном опыте, поскольку решения относительно будущего поведения человек принимает на основании прошлого опыта [SkillsYouNeed, 2021].

Размышление – это основная часть преподавания и обучения. Данный процесс является цикличным и направлен на то, чтобы обучающийся смог лучше осознать свои профессиональные знания и навыки, «оспаривая предположения повседневной практики и критически оценивая собственные реакции на возникающие ситуации» [Cambridge Assessment, 2021].

Ставя под сомнение свой собственный опыт и мысли, учащиеся могут обрести уверенность, чтобы правильно оценить полученные знания, установить причинно-следственные связи в разных контекстах и начать определять области для дальнейшего развития.

Доктор Кембриджского университета Тристиан Стоби заметил: «Нельзя избежать размышлений. Это часть процесса обучения людей, поэтому имеет смысл делать это хорошо. Учитель как образец для подражания оказывает наиболее значительное влияние на развитие эффективной рефлексивной практики ученика» [Cambridge Assessment, 2017].

Его коллега Доктор Марк Уинтерботтом отметил, что в рамках анализа своей работы многие учителя просто описывают то, что произошло в классе. Он считает важным отвечать на вопросы «Как?» и «Почему?» при оценке качества проведенных уроков. Это поможет преподавателям всех уровней разработать рефлексивные методы обучения, которые позволят им бросить вызов мыслительным процессам и классической педагогике [Cambridge Assessment, 2017].

Рефлексивное обучение – это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Непрерывное размышление – это действительно способ помочь учителям и учащимся стать уверенными, ответственными, мыслящими, творческими и заинтересованными.

Рефлексия – это циклический процесс, означающий, что человек растет и адаптируется к меняющимся условиям. Рефлексивный метод обучения предполагает использование учащимся своих сильных сторон и передового опыта коллег, который он сможет применить к своему собственному обучению. В конечном итоге рефлексия гарантирует, что все ученики смогут более эффективно усваивать полученные знания, поскольку обучение может быть адаптировано под их потребности и возможности.

Рефлексивное обучение – это форма обучения, цель которой планомерно и критически оценить и проанализировать полученный опыт с целью использования его для саморазвития или обучения [NCFE, 2021].

Технология рефлексивного обучения помогает развивать самосознание и эмоциональный интеллект, а также улучшить процесс принятия решений – навык, необходимый как в классе, так и в повседневной жизни. Многим людям трудно найти время для размышлений и систематической тренировки. Это делает еще более важным для учителей необходимость практиковать рефлексивное обучение, чтобы они могли помочь своим ученикам развить навыки самоанализа, необходимые не только для их успешной учебы, но и будущей карьеры и жизни в целом [NCFE, 2021].

Технологии

У каждого преподавателя вырабатываются свои технологии рефлексии. Они все эффективны и по-своему интересны для детей. Рефлексия в педагогическом процессе предусматривает принятие к сведению опыта учеников, который они получили после взаимодействия с учителем.

Рассмотрим несколько популярных технологий:

- Ключевое слово — учащиеся выбирают одно слово, которое станет своего рода резюме опыта от урока.

- Рефлексивный круг — когда подведены итоги информационной части, участники взаимодействия садятся в круг и свободно рассказывают об открытиях, которые они для себя сделали, о новых знаниях и своих выводах.

- Рефлексивная мишень.

- Мини-сочинение, которое пишется в конце урока.

Эти техники может проводить даже совсем молодой преподаватель. Ему как раз будет полезно узнать, как дети относятся к его урокам. Такие занятия улучшат его самоанализ и дадут больше пищи для размышлений о развитии своего профессионализма.

Приемы рефлексии содержания

Для детей более младшего возраста подходит такой прием как «Поезд». Смысл прост: на вагонах нарисованного поезда написаны основные идеи изученного за урок материала. Ребенку предлагают выбрать из записанных идей ту, которую он лучше понял.

Можно сделать более сложную модель рефлексивного анализа. На доске рисуют рыбу. В голове рыбы располагается основная идея изученного материала, в хвосте — выводы, которые можно сделать, а на плавниках — факты, которые ребенок смог уяснить и запомнить.

Анализ своего подхода к детям

Итак, есть приемы в педагогической деятельности, касающиеся рефлексии содержания и касающиеся эмоционального восприятия учителя. Второе не менее важно.

Педагог должен быть внимательным и прозорливым собеседником. Педагогическая рефлексия учителя должна идти на каждом уроке. Иногда нужно понять ребенка, стать ему товарищем, в других ситуациях — быть строгим с ребенком, который имеет малый жизненный опыт и плохо осознает последствия своей деятельности. Свое поведение учитель воспитывает и контролирует постоянно, так как несет ответственность за развитие нового поколения.

У каждого свой опыт педагогической рефлексии. Методы подбираются наиболее интересные и для самого учителя, и для учеников. Ведь однообразие их утомляет.

Вот несколько методов:

- «Острова». Нужно нарисовать карту, где расположены острова, определяющие эмоциональный фон. Каждый ребенок должен по окончании урока повесить свой флажок на том острове-эмоции, который он выбрал как более соответствующий своему состоянию.

- «Комплимент». По окончании взаимодействия в коллективе каждый ученик должен сказать какой-либо комплимент учителю, чтобы последний почувствовал хоть какую-то обратную связь.

Без обратной связи работать сложно. Учитель должен получить внутреннее психическое удовлетворение от своей работы. На каждом уроке учителю нужно побуждать детей делать собственные выводы и акцентировать их внимание на пробелах в знаниях.