Болезнь двигательного нейрона по МКБ-10 относится к классу болезней с системной атрофией элементов центральной нервной системы. Болезнь двигательного нерва (БДН) также называют боковой амиотрофический склероз (БАС) или болезнь моторных нейронов. Это заболевание характеризуется поражением верхних нейронов головного мозга с последующим нарушением их связи со спинным мозгом. В результате заболевания развивается паралич всего тела.

На сегодняшний день БДН относится к неизлечимым заболеваниям. Все терапевтические средства направлены на замедление прогрессирования патологического процесса и улучшение качества жизни пациента. В Юсуповской больнице высококвалифицированные неврологи выполняют поддерживающую терапию пациентов с БДН, которая способствует облегчению их состояния.

Причины

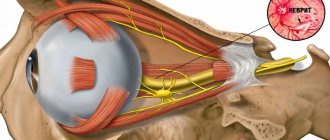

Исходя из того, что болезнь двигательного нейрона по МКБ-10 относят к системным атрофиям с поражением преимущественно центральной нервной системы, основными ее характеристиками являются дегенеративные процессы в центральных извилинах лобных долей. Разрушительный процесс распространяется на ядра двигательных нейронов ствола головного мозга с изменением в кортикоспинальных путях. В результате происходит медленно прогрессирующая мышечная атрофия.

Причинами развития БДН являются наследственность и факторы окружающей среды. В семейных случаях развития патологии отмечаются мутации отдельных генов, кодирующих ДНК-связывающие белки. Наследственная форма патологии встречается в 5-10% случаев. В остальных случаях причина патологии остается неизвестной.

Провоцирующими факторами могут быть:

- шоковые и механические травмы головного и спинного мозга;

- чрезмерные физические нагрузки;

- воздействие вредных веществ.

На данный момент болезнь двигательного нерва продолжает изучаться. Сейчас разрабатываются теории о связи патологии с нарушением работы химических структур РНК, сбоем транспортировки продуктов метаболизма в клетках, нарушением энергетического обмена. Исследования показали, что инфекционные заболевания, такие как полиомиелит, не вызывают болезнь двигательного нерва, хотя и характеризуются прогрессирующей мышечной атрофией. Патологии хоть и имеют примерно одинаковый конечный результат, но механизмы их действия разные.

Диагностика болезни моторных нейронов

Не существует каких-либо специальных исследований для диагностики большинства болезней мотонейронов, хотя в настоящее время существуют генетическое тестирование для генов SMA. Симптомы могут различаться у больных и на ранних стадиях заболевания могут быть похожими на симптомы других заболеваний, что затрудняет диагностику. За физическим осмотром следует тщательное неврологическое обследование. Неврологические тесты будут оценивать двигательные и сенсорные навыки, функционирование нервной системы, слух и речь, зрение, координацию и равновесие, психическое состояние и изменения настроения или поведения.

Исследования для исключения других заболеваний или измерения степени поражения мышц, могут включать следующие:

Электромиография (ЭМГ) используется для диагностики расстройств нижних моторных нейронов, а также нарушений мышц и периферических нервов. При ЭМГ врачом вводится тонкий игольчатый электрод, прикрепленный к регистрирующему инструменту, в мышцу для оценки электрической активности во время произвольного сокращения и в состоянии покоя. Электрическая активность в мышце вызвана более нижними двигательными нейронами. Когда двигательные нейроны утрачиваются, в мышце возникают характерные аномальные электрические сигналы. Тестирование обычно длится около часа или более, в зависимости от количества тестируемых мышц и нервов.

ЭМГ как правило проводится в сочетании с исследованием скорости нервной проводимости. Исследования нервной проводимости измеряет скорости передачи импульсов в нервах от небольших электродов, прикрепленных к коже, а также их силу. Небольшой импульс электричества (подобный толчке от статического электричества) стимулирует нерв, который отвечает за конкретную мышцу. Второй комплект электродов передает ответный электрический сигнал на записывающее устройство. Исследования нервной проводимости помогают дифференцировать болезни нижних моторных нейронов от периферической невропатии и могут обнаруживать нарушения в сенсорных нервах.

Лабораторные анализы крови, мочи и других веществ позволяют исключить мышечные заболевания и другие расстройства, которые могут иметь симптомы, сходные с симптомами болезни мотонейронов. Например, анализ спинномозговой жидкости, которая окружает мозг и спинной мозг, может обнаруживать инфекции или воспаление, которые также могут вызывать мышечную жесткость. Анализы крови могут назначаться для измерения уровней белковой креатинкиназы (необходима для химических реакций, которые вырабатывают энергию для мышечных сокращений); высокие уровни позволяют диагностировать мышечные заболевания, такие как мышечная дистрофия.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует мощное магнитное поле для получения детальных изображений тканей, органов, костей, нервов и других структур тела. МРТ часто используется для исключения болезни, которые воздействуют на голову, шею и спинной мозг. МРТ-изображения позволяют диагностировать опухоли головного и спинного мозга, заболевания глаз, воспаление, инфекцию и сосудистые нарушения, которые могут привести к инсульту. МРТ также может обнаруживать и контролировать воспалительные заболевания, такие как рассеянный склероз. Магнитно-резонансная спектроскопия — это тип МРТ-сканирования, который измеряет уровень химических веществ в головном мозге и может использоваться для оценки целостности верхних моторных нейронов.

Биопсия мышц или нервов позволяет подтвердить наличие неврологических нарушений, в частности нарушения регенерации нервов. Небольшой образец мышечной или нервной ткани берется под местным анестетиком и исследуется под микроскопом. Образец может быть удален хирургическим путем через разрез на коже или путем биопсии, при которой тонкая полая игла вводится через кожу в мышцу. Небольшая часть мышечной ткани остается в полой игле, когда она удаляется из тела. Хотя это исследование может предоставить ценную информацию о степени повреждения, это инвазивная процедура, и многие эксперты считают, что биопсия не всегда необходима для диагностики.

Транскраниальная магнитная стимуляция была впервые разработана как диагностический инструмент для изучения областей головного мозга, связанных с двигательной активностью. Она также используется в качестве лечения некоторых заболеваний. Эта неинвазивная процедура создает магнитный импульс внутри мозга, который вызывает двигательную активность в области тела. Электроды, прикрепленные к различным областям тела, собирают и регистрируют электрическую активность в мышцах. Меры вызванной активности могут диагностировать двигательную нервную дисфункцию при болезни мотонейронов или в мониторинге прогрессирования заболевания.

Болезнь двигательного нейрона: виды

Болезнь двигательного нейрона имеет код МКБ-10 G12: Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы. Она относится к группе неврологических заболеваний, при которых происходит поражение двигательных нейронов. Синонимы: болезнь Лу Герига, болезнь Шарко. Во многих станах для обозначения болезни двигательного нейрона принято употреблять термин «Боковой амиотрофический склероз» (БАС), как наиболее распространенной патологии в этой группе. Сюда также относят:

- наследственную спастическую параплегию;

- первичный боковой склероз;

- прогрессирующую мышечную атрофию;

- болезнь двигательного нейрона, бульбарная форма;

- псевдобульбарный паралич;

- первичный латеральный склероз.

Болезнь характеризуется дегенерацией двигательных нейронов в коре головного мозга, стволе головного мозга, кортикоспинальных путях и спинном мозге. В результате происходит прогрессирующий мышечный паралич.

Заболевание относится к редким. Его распространенность составляет примерно 2-3 человека на 100 тысяч в год. Наиболее часто болезнь возникает у людей в возрасте 60-70 лет, хотя не исключено развитие патологии и у людей младше 40 лет.

Публикации в СМИ

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся поражением двигательных нейронов головного и спинного мозга и дегенерацией их аксонов. Частота • Из 100 000 населения страдают около пяти человек • В среднем один новый случай на 100 000 человек населения в год. Преобладающий возраст • Средний возраст начала заболевания — 55 лет • Вероятность возникновения увеличивается с возрастом. Преобладающий пол — мужской (1,5–2:1).

Классификация • Спорадический БАС, наиболее частая форма заболевания • Семейный БАС — заболевание, клинически подобное спорадическим формам БАС — 5–10% случаев • Комплекс острова Гуам (комплекс БАС-деменция-паркинсонизм) — редкий синдром, подобный БАС, как правило (но не всегда), связанный с паркинсонизмом и деменцией. Относительно часто встречается у коренного населения тихоокеанского острова Гуам.

Этиология и патогенез • Этиология спорадической формы БАС неизвестна. По ходу развития заболевания происходит дегенерация мотонейронов головного (в коре и стволе) и спинного (в передних рогах) мозга и их аксонов (в составе кортикобульбарных, кортикоспинальных трактов и периферических нервов). В патогенезе заболевания предполагают роль глутамата • Часть случаев семейной формы БАС обусловлена доминантными мутациями гена, кодирующего образование фермента Cu/Zn супероксиддисмутазы (SOD-1, локус 21q22.1–q22.2). В норме SOD-1 ингибирует ИЛ-1b-конвертирующий фермент. Под действием последнего образуется ИЛ-1b, инициирующий гибель нейронов после связывания со своим мембранным рецептором. Продукт дефектного гена SOD-1 не способен к ингибированию ИЛ-1b-конвертирующего фермента, образующийся ИЛ-1b индуцирует гибель мотонейронов на различных уровнях нервной системы. Учитывая наличие рецессивной формы, семейный БАС имеет более чем 1 локус в геноме. Рецессивная форма встречается редко и больше распространена в Тунисе (205100), характеризуется ранним началом (средний возраст — 12 лет) • Этиология комплекса острова Гуам неизвестна. В качестве причин заболевания рассматривают генетические факторы и факторы внешней среды. В типичных случаях синдром характеризуется сочетанием БАС, паркинсонизма и деменции у представителей одной семьи.

Генетические аспекты: • недостаточность супероксид дисмутазы 1, 147450, SOD1, 21q22.1, ALS1, 105400; • ALS2, 205100, 2q33 q35.

Патоморфология • Атрофия или отсутствие мотонейронов, сопровождающиеся умеренным глиозом без признаков воспаления •• Утрата гигантских пирамидных клеток (клетки Беца) двигательной коры •• Гибель мотонейронов в передних рогах спинного мозга, наиболее выраженные изменения происходят в шейных и поясничных сегментах •• Гибель клеток в двигательных ядрах ствола мозга, наиболее выраженные изменения происходят в ядре подъязычного нерва • Дегенерация боковых пирамидных путей спинного мозга • Атрофия передних корешков • Атрофия групп мышечных волокон (в составе двигательных единиц).

Клиническая картина

• Различные варианты сочетаний следующих основных симптомов: •• Признаки дисфункции мотонейронов передних рогов спинного мозга — слабость и атрофия мышц — наиболее часто начинаются на руках и, реже, ступнях, прогрессируют асимметрично и приводят к затруднению выполнения движений •• Болезненные спазмы (крампи), могут предшествовать мышечной слабости •• К симптомам дисфункции мотонейронов спинного мозга вскоре присоединяются признаки поражения кортикоспинальных трактов: видимые мышечные фасцикуляции, спастичность, усиление глубоких сухожильных (включая жевательный) и разгибательных подошвенных рефлексов (рефлекс Бабински) •• Дизартрия (нарушение речи) и дисфагия (нарушение глотания) •• Чувствительность, произвольные движения глаз и вегетативные функции сохранены.

• Сопутствующие симптомы •• Необъяснимая потеря массы тела •• Эмоциональная неустойчивость.

Диагностические критерии • Начало в среднем или пожилом возрасте, обычно после 40 лет • Прогрессирующая слабость мышц, генерализованное поражение • Отсутствие нарушений чувствительности.

Диагностические процедуры • Электромиография: фибрилляции, положительные волны, фасцикуляции даже в клинически непоражённых мышцах • Биопсия мышц: групповая атрофия мышечных волокон • Скорость проведения нервных импульсов сохранена вплоть до поздних стадий болезни.

Дифференциальная диагностика • Интоксикация свинцом • Спинальная мышечная атрофия (у взрослых) • Первичный боковой склероз • Семейный спастический парапарез • Спинальный множественный склероз • Тропический спастический парапарез • Миопатии • Грыжа межпозвонкового диска • Опухоли спинного мозга • Сирингомиелия • Врождённые аномалии шейного отдела позвоночника • Диабетическая амиотрофия • Полиомиелит.

ЛЕЧЕНИЕ

Физическая активность. Пациент должен по мере своих возможностей поддерживать физическую активность • По мере прогрессирования заболевания возникает необходимость в кресле-каталке и других специальных приспособлениях.

Диета • Дисфагия создаёт опасность попадания пищи в дыхательные пути • Иногда возникает необходимость в питании через зонд или в гастростомии.

Лекарственная терапия • Баклофен — для уменьшения спастичности • Хинин или фенитоин — для уменьшения болезненных спазмов • ТАД (амитриптилин по 10 мг 4 р/сут).

Наблюдение • Каждые 3 мес • По мере развития заболевания и необходимости симптоматической терапии — чаще.

Течение и прогноз • Заболевание неизлечимо, летальность составляет 100%, средняя продолжительность жизни — около 5 лет с момента установления диагноза • 50% пациентов умирают в течение 3 лет, 20% живут 5 лет, 10% — 10 лет с момента возникновения заболевания • При семейной доминантной форме — неполная пенетрантность, к возрасту 85 лет только приблизительно 80% носителей мутации имеют клинические проявления.

Возрастные особенности • Спинальные мышечные атрофии у детей и подростков клинически и патологически отличаются от БАС • Симптомы БАС иногда ошибочно приписывают пожилому возрасту.

Синонимы • Шарко болезнь • Болезнь Лоу Герига.

МКБ-10 • G12.2 Болезнь двигательного неврона

Симптомы

Прогрессирующая мышечная атрофия вызывается дистрофическими процессами в моторных нейронах. Клинические проявления будут зависеть от того, в какой группе клеток произошло нарушение. Например, болезнь двигательного нейрона с боковым амиотрофическим склерозом возникает в результате поражения нейронов в прецентральной мозговой извилине и стволе спинного мозга. Спастическая параплегия развивается при нарушениях в прецентральной мозговой извилине. Прогрессирующий бульбарный паралич происходит на фоне изменений в работе бульбарной группы каудальных нервов с поражением их ядер и корешков.

С прогрессированием патологии у пациента возникают двигательные нарушения, проблемы с глотанием, дыханием, ухудшаются коммуникативные навыки. Болезнь имеет следующую характерную симптоматику:

- ухудшается работа рук, мелкая моторика. Пациенту трудно выполнять самые простые задачи: открыть ручку двери или кран, взять предмет, нажать на кнопку;

- нарастает слабость в ногах, что приводит к трудностям в передвижении;

- ослабевают мышцы шеи, вследствие чего пациенту становится трудно дышать, глотать пищу и воду;

- болезнь часто затрагивает мышцы, которые участвуют в процессе дыхания;

- при поражении зон головного мозга, ответственных за эмоции, пациент может не контролировать свое поведение, периодически беспричинно смеясь или плача.

С прогрессированием патологии ухудшается память, снижается концентрация внимания, затрудняется общение с другими людьми. На поздних стадиях пациент становится полностью обездвижен и ему требуется постоянных уход. При этом болезнь не затрагивает интеллект, больной продолжает ощущать вкус и запах, слух и зрение не страдают. Функции сердечной мышцы, кишечника, мочевого пузыря, половых органов остаются без изменений.

Боковой амиотрофический склероз (БАС)

Впервые заболевание описано французом Жаном-Мартеном Шарко в 1869 году. Это самая распространенная форма заболевания (около 80-85% всех случаев БДН), когда в патологический процесс вовлечены двигательные нейроны и головного, и спинного мозга.

Болезнь характеризуется неуклонно прогрессирующей мышечной слабостью и атрофиями мышц. В зависимости от уровня локализации первичного поражения двигательных нейронов различают бульбарную форму заболевания, когда первично повреждаются мотонейроны в стволе головного мозга, шейно-грудную форму – при локализации первичного очага поражения на уровне шейного утолщения и пояснично-крестцовую форму заболевания. Наиболее благоприятным вариантом течения считается пояснично-крестцовая форма БАС. Средняя продолжительность жизни таких больных может достигать 7-8 лет. В некоторых случаях длительность заболевания достигает 10 или даже 15 лет. Болезнь развивается, как правило, на 5-6 десятке жизни и в 2 раза чаще встречается у мужчин.

Дебютирует болезнь в большинстве случаев с появления слабости и похудания в мышцах рук или ног, часто сопровождается мышечными подергиваниями (фасцикуляциями), однако следует помнить, что наличие изолированных мышечных подергиваний без появления слабости или гипотрофий не всегда является признаком БАС!

Среди известных людей БАС страдали композитор Дмитрий Шостакович, китайский политический деятель Мао Цзэдун, певец Владимир Мигуля, американский астрофизик Стивен Хокинг, длительность заболевания у которого превышает 50 лет.

Прогрессирующий бульбарный паралич (ПБП)

Основное отличие ПБП от других видов болезни двигательного нейрона — быстро нарастающие нарушения речи и глотания. Локализация первичного процесса — ствол головного мозга. Продолжительность жизни колеблется между 6 месяцами и 3 годами с начала появления симптомов.

Первичный латеральный склероз (ПЛС)

Редкая форма БДН, затрагивающая исключительно двигательные нейроны головного мозга, что выражается нарастанием спастичности в конечностях. Пациент практически не может самостоятельно согнуть руку или ногу вследствие высокого тонуса. Отличительными особенностями данного вида БДН является отсутствие гипотрофий, фасцикуляций и речевых нарушений. Длительность болезни, как правило, составляет более 10 лет.

Прогрессирующая мышечная атрофия (ПМА), синдром свисающих рук

Это редкий вид БДН, при котором в основном повреждаются двигательные нейроны спинного мозга. Заболевание в большинстве случаев начинается со слабости или неловкости в руках. Большинство людей живут с этим видом БДН более 5 лет.

Здесь приведены наиболее часто встречающиеся симптомы и характеристики разных видов БДН. Однако необходимо помнить, что при одном и том же виде болезни двигательного нейрона симптомы у разных людей могут проявляться по-разному, прогноз также может отличаться. При появлении таких симптомов, как постепенно нарастающие речевые нарушения, поперхивание при глотании, слабость в руках и ногах, мышечные подергивания, следует, как можно раньше обратиться за медицинской помощью к высококвалифицированным неврологам Юсуповской больницы, которые помогут определить причины и назначить адекватное лечение.

Необходимо понимать, что диагностика БАС весьма затруднительна, так как это достаточно редкое заболевание, и зачастую неврологи в своей практике встречают единичные случаи данного заболевания. Отсутствие определенных специфических симптомов заболевания также затрудняет диагностику БАС. Известно, что диагноз устанавливается в среднем через 1-1,5 года от момента появления первых симптомов, и время для лечения уже упущено.

Записаться на приём

Таинственный мутантный ген

Почему человек заболевает БАС? Этого не знает никто. Вернее, предположения есть и их много, но как именно возникает эта болезнь, врачи не знают до сих пор. Больше всего информации могут дать генетики, поскольку по сути своей БАС – это генетическая мутация.

Одним из гостей конференции стал научный руководитель центра нейромышечных заболеваний NeMo в Милане Кристиан Лунетта

. Он рассказал, что БАС, вероятнее всего, начинается у человека за много лет до возникновения первых симптомов.

«Когда пациенту наконец-то установлен диагноз, уровень поражения чаще всего уже очень значительный. Конечно, должны существовать какие-то факторы риска для БАС – возможно, внешние. Точно можно сказать, что мощным фактором риска является наличие семейной формы БАС, то есть генетической мутации. И в последнее время именно это является наиболее сложной частью исследований – определить гены, в которых существуют поломки», – рассказал врач.

Кристиан Лунетта. Фото: Ирина Фомочкина/МТРК «МИР»

С семейной формой все более-менее просто – это когда ген с мутацией передается по наследству, объясняет биолог, основатель Лаборатории клинической биоинформатики Федор Коновалов.

«Когда мы говорим о генетике БАС, имеются в виду в первую очередь, конечно, семейные случаи, которых около 10%. Это прямая передача потомкам (не через поколение) с вероятностью 50%. Причем, это не зависит от пола. В одной из хромосом у больного мутантный ген, вторая такая же хромосома у него нормальная. Каждому ребенку человек передает только одну из каждой пары хромосом, вторая – от второго родителя. Таким образом, получается, что больной с вероятностью 50% передаст дефектную хромосому любому из потомков», – объясняет Коновалов. Но иногда мутации возникают, как говорят генетики, de novo: оба родители здоровые, и у них никогда не разовьется БАС, но у одного из их детей болезнь развивается. Эта форма БАС называется спорадической.

«И она может иметь наследственную природу, – уточняет Коновалов. – С точки зрения семейного анамнеза, случай является спорадическим, но de facto он наследственный. Мутация появилась либо в ходе эмбриогенеза этого человека, либо при формировании половых клеток у родителей. Важно то, что, когда такое произошло, мутация, возникнув в спорадическом случае, дальше может передаваться по наследству как семейная».

Фото: Ирина Фомочкина/МТРК «МИР»

Диагностика

Существуют несколько методов и показателей диагностики, которые указывают на страдание двигательных нейронов и мышц.

Анализ крови

Основным показателем, который может указать на страдание двигательных нейронов и мышц – это уровень креатинфосфокиназы. Уровень фермента увеличивается при распаде мышечной ткани, и его уровень может быть повышен у людей, страдающих БАС. Однако данный показатель не является специфическим признаком патологии, поскольку может быть индикатором и других заболеваний, связанных с поражением мышц (инфаркт миокарда, миозиты, травмы).

Электронейромиография (ЭНМГ)

Для точной диагностики БАС необходимо проведение как игольчатой электромиографии, с использованием тонких игл, с помощью которых врач оценивает состояние электрической активности поврежденных и неповрежденных мышц, так и стимуляционной электронейромиграфии для исключения нарушения проведения по чувствительным волокнам, которые при БАС практически всегда остаются нетронутыми.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

Это новый метод, который может быть проведен одновременно с ЭНМГ. Он разработан для оценки состояния двигательных нейронов головного мозга. Результаты ТМС могут помочь в постановке диагноза.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРT способна выявить повреждения в головном и спинном мозге, вызванные инсультом, болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, опухолями и травмами спинного и головного мозга. В отдельных случаях при проведении МРТ выявляются признаки, характерные только для БДН/БАС – это свечение пирамидных путей, которые поражаются при этом заболевании.

Другие методы

Для верификации диагноза также необходимо проведение люмбальной пункции, оценки функции внешнего дыхания, проведение кардиореспираторного мониторинга. Данные исследования позволяют выявлять изменения, которые на ранних этапах не беспокоят пациента, однако вносят губительный вклад в прогрессирование заболевания.

Всегда следует помнить, что БАС – это болезнь исключения, и окончательный диагноз ставится только после полноценного качественного обследования пациента под наблюдением опытных неврологов, имеющих большой опыт работы с такими пациентами.

Лекарства не для всех

Несмотря на то, что лекарства от БАС пока не существует, существуют препараты, способные облегчить жизнь пациентов. Только и здесь есть одно важное «но»: наибольший эффект препараты оказывают на ранних стадиях развития болезни. То есть чем дольше человек болеет и не лечится, тем сложнее ему будет поддерживать свое состояние в будущем. Основными препаратами, показанными пациентам с БАС в нашей стране и за рубежом, являются «Рилузол» и «Эдаравон». Оба, правда, не зарегистрированы в России. О них на конференции рассказал врач-невролог, медицинский директор фонда «Живи сейчас» Лев Брылев.

«Эффективность «Рилузола» очень хорошо доказана, исследования были проведены на очень большом количестве людей. Эффект от этого препарата есть, но он, к сожалению, небольшой. К «Эдаравону» у многих специалистов есть вопросы насчет эффективности, потому что в исследовании этого препарата участвовало довольно ограниченное число пациентов с определенными характеристиками, более того, многие из них одновременно с «Эдаравоном» принимали и «Рилузол». При этом длительность лечения составила всего 24 недели. Сразу могу сказать, что исследований о более длительном использовании этого препарата и данных о том, какой эффект у него будет через год, два или три от начала приема, у нас нет», – подчеркнул Брылев.

Лев Брылев. Фото: Ирина Фомочкина/МТРК «МИР»

Цели терапии

В настоящее время не существует эффективных методов лечения данного заболевания. Поэтому терапия направлена на то, чтобы:

- замедлить прогрессирование болезни и продлить период заболевания, при котором больной не нуждается в постоянном постороннем уходе;

- уменьшить выраженность отдельных симптомов болезни и поддерживать стабильный уровень качества жизни.