Судороги, параличи, парезы – признаки поражения нервной системы. Парез – снижение мышечной силы, которое обусловлено повреждением нервных путей, соединяющих головной мозг с мышцей или группой мышц. Разница между парезом и параличом состоит в том, что при параличе происходит полное обездвиживание части тела, а при парезе – частичное. Парез может возникнуть при любых видах повреждения головного и спинного мозга, периферических нервов.

В зависимости от уровня повреждения, неврологи различают центральные и периферические парезы. В Юсуповской больниц врачи применяют комплексное лечение парезов, индивидуальный подход к выбору метода терапии и реабилитации каждого пациента.

Неврологи назначают современные лекарственные препараты, которые обладают высокой эффективностью и минимальной выраженностью побочных эффектов. Клиника реабилитации оснащена современным оборудованием для механотерапии. Инструктора-методисты ЛФК применяют инновационные методики лечебной физкультуры. Специалисты Юсуповской больницы придерживаются принципов доказательной медицины и используют лучшие наработки зарубежных коллег. В больнице созданы комфортные условия пребывания пациентов, которые помогают создать позитивный настрой на выздоровление.

Виды парезов

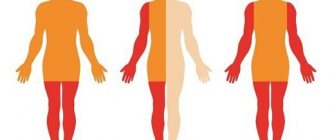

Центральный парез возникает при повреждении головного или спинного мозга. Нарушения развиваются ниже места повреждения. Они захватывают правую или левую половину тела. Такое состояние называется правосторонним или левосторонним гемипарезом. Парез левой руки называется левосторонним монопарезом.

Если вследствие центрального пареза возникают нарушения в обеих руках или обеих ногах, речь идёт о парапарезе, а при нарушении двигательной функции во всех четырёх конечностях – тетрапарезе.

Глава 6. Паралич и другие двигательные расстройства

Общие представления

Потеря способности контролировать движения произвольной мускулатуры обычно описывается больными как «мышечная слабость» или как затруднения, которые можно интерпретировать как «потерю проворства». Диагностический подход к проблеме начинается с определения того, какая часть нервной системы поражена. Важно выяснить, возникает ли слабость от заболевания верхних мотонейронов (мотонейронов в коре мозга и их аксонов, опускающихся сквозь подкорковое белое вещество, внутреннюю капсулу, ствол мозга и далее по спинному мозгу) или же от заболевания «двигательной единицы» (нижних мотонейронов в вентральных рогах спинного мозга и их аксонов в спинномозговых корешках и периферических нервах, нервномышечной передачи и скелетной мускулатуры). [Каждая двигательная нервная клетка с помощью древовидных ветвлений концевых частей ее волокон контактирует со многими мышечными волокнами: вместе они образуют «двигательную единицу». — Прим. перев.

Общая характеристика: дисфункция верхних (центральных) мотонейронов — повышенный мышечный тонус (спастичность), повышенные глубокие сухожильные рефлексы, положительный симптом Бабинского.

Дисфункция нижних (периферических) мотонейронов: сниженный мышечный тонус, сниженные рефлексы, мышечная атрофия.

В табл. 12-1 представлены симптомы мышечной слабости и другие проявления, возникающие при поражении различных участков нервной системы. В табл.12-2 — наиболее частые причины мышечной слабости в связи с первичной локализацией поражения.

Оценка

Из анамнеза обращают внимание на скорость развития мышечной слабости, наличие нарушений чувствительности и других неврологических симптомов, информацию о применении лекарств, предрасполагающие факторы и семейный анамнез. При физикальном обследовании следует определить локализацию поражения в соответствии с критериями, изложенными ранее, и в табл. 12-1.

При поражении головного или спинного мозга для распознавания причин заболевания важны такие исследования, как КТ, МРТ, миелография, особенно при структурных и демиелинизирующих процессах. Люмбальная пункция диагностически значима при демиелинизирующих и инфекционных процессах; исследование сыворотки крови и мочи — при расстройствах питания и интоксикациях; биопсия пораженной ткани — для дифференциальной диагностики между опухолевым и инфекционным процессом.

Таблица 12-1 Клинические различия мышечной слабости при поражении различных отделов нервной системы

| Локализация поражения | Клинические признаки мышечной слабости | Сопутствующие симптомы |

| ВЕРХНИЙ МОТОНЕЙРОН (центральный паралич) | ||

| Кора головного мозга | Гемипарез (лицо и рука преимущественно, или нога преимущественно) | Односторонняя потеря чувствительности, судороги, гомонимная гемианопсия или квадрантная гемианопсия, афазия, апраксия |

| Внутренняя капсула | Гемипарез (лицо, рука, нога могут быть затронуты в равной степени) | Одностороннее снижение чувствительности, гомонимная гемианопсия или квадрантная гемианопсия |

| Ствол головного мозга | Гемипарез (рука и нога; лицо может быть совсем не вовлечено) | Головокружение, тошнота и рвота, атаксия и дизартрия, нарушение движений глазных яблок, нарушение черепной иннервации, нарушение сознания, синдром Горнера |

| Спииной мозг (поражение обеих половин) | Тетрапарез, если страдают верхние и средние шейные отделы; нижний парапарез, если страдают нижние шейные и грудные отделы | Уровень чувствительных расстройств; дисфункция прямой кишки и мочевого пузыря |

| Спинной мозг (поражение одной половины) | Гемипарез ниже уровня поражения (синдром Броун-Секара) | Потеря болевой чувствительности на противоположной стороне, тактильной и мышечно-суставной на стороне поражения ниже его уровня |

| «ДВИГАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА» (периферический паралич) | ||

| Стволовые и спинальные мотонейроны | Слабость мышц, иннервируемых мотонейронами двигательного ядра черепного нерва или переднего рога спинального сегмента | Фасцикуляции и фибрилляции страдающих мышц и их атрофия; нарушения чувствительности в соответствующих дерматомах |

Таблица 12-1 Клинические различия мышечной слабости при поражении различных отделов нервной системы

(продолжение)

| Локализация поражения | Клинические признаки мышечной слабости | Сопутствующие симптомы |

| Корешок спинного мозга | Слабость мышц, иннервируемых корешком черепного нерва или спинного мозга | Потеря чувствительности и корешковая боль в соответствующем дерматоме |

| Периферический нерв Полиневропатия | Периферическая мышечная слабость больше в стопах, чем в кистях; характерна симметрия | Периферические нарушения чувствительности, обычно в стопах в большей степени, чем в кистях |

| Мононевропатия | Мышечная слабость соответственно зоне иннервации отдельного нерва | Потеря чувствительности и боли в зоне иннервации отдельного нерва |

| Нервно-мышечное соединение | Патологическая мышечная утомляемость, часто в сочетании с нарушением зрения в виде диплопии и птоза | Нарушений чувствительности нет; рефлексы в норме |

| Мышцы | Слабость (чаще) проксимальных мышц | Нет нарушений чувствительности, при выраженном поражении — снижение рефлексов; может быть боль в мышцах при пальпации |

Разобраться в поражении «двигательной единицы» помогают электромиогра-фия и исследование скорости проведения импульса по нервным волокнам. В результате удается дифференцировать поражения различных компонентов «двигательной единицы». МРТ или миелография важны для оценки структурных причин заболеваний нервных корешков: исследование мочи и сыворотки крови для исключения системных поражений могут быть дополнены анализом спинномозговой жидкости; КК сыворотки — индикатор поражения мышечной ткани; биопсия нервной ткани используется редко, но биопсия мышечной ткани диагностически значима для многих мышечных заболеваний.

Таблица 12-2 Распространенные причины мышечной слабости

ВЕРХНИЕ МОТОНЕЙРОНЫ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ)

Кора: ишемия, кровоизлияние, повреждение коры в результате интрацеребрального патологического процесса (первичный или метастатический рак, абсцесс); повреждение коры экстрацеребральным патологическим процессом (субдуральная гематома); дегенерация (боковой амиотрофический склероз).

Подкорковое белое вещество или внутренняя капсула: ишемия, кровоизлияние, повреждение ткани интрацеребральным патологическим процессом (первичный или метастатический рак, абсцесс); патоиммунный процесс (рассеянный склероз); инфекция (прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия).

Ствол головного мозга: ишемия, патоиммунный процесс (рассеянный склероз). Спинной мозг: компрессия (шейный спондилёз, метастазы рака, эпидуральный абсцесс); патоиммунный процесс (рассеянный склероз, поперечный миелит); инфекция (миелопатия при СПИДе, миелопатия, обусловленная HTLV-1, tabes dorsalis); дефицит питания (подострая комбинированная дегенерация).

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА» (ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ)

Мотонейроны спинного мозга: дегенерация (боковой амиотрофический склероз);

инфекция (полиомиелит).

Спинномозговой корешок: компрессия (дегенеративное заболевание диска); патоиммунный процесс (синдром Гийена — Барре), инфекция (полирадикулопатия, ассоциированная со СПИДом, болезнь Лайма)

Периферический нерв: метаболическое поражение (сахарный диабет, уремия, порфи-рия); токсическое поражение (этанол, тяжелые металлы, обилие лекарств, дифтерия); дефицит питания (дефицит цианокобаламина); патоиммунный процесс (паранеопласти-ческий, парапротеинемия); инфекция (ассоциированная со СПИДом полиневропатия, множественная мононевропатия); компрессия нерва.

Нервно-мышечная передача: патоиммунный процесс (myasthenia gravis); токсическое воздействие (ботулизм, аминогликозиды).

Мышцы: воспаление (полимиозит, включая генерализованный миозит); дегенерация (мышечная дистрофия); токсическое поражение (глюкокортикоиды, этанол, азатиоприн); инфекция (трихинеллез); обменные поражения (гипотиреоз, периодический паралич); врожденные болезни (болезнь центрального стержня).

Двигательные расстройства

Двигательные расстройства часто делят на акинетические ригидные формы, при которых отмечаются мышечная скованность и замедленность движений, и гиперкинетические формы, когда выражены непроизвольные движения. В любом случае мышечная сила, как правило, сохраняется.

Большинство двигательных расстройств возникает в результате нарушения функциональной активности медиаторов в базальных ганглиях, патогенез может 6ып> различным. Наиболее частые причины: дегенеративные заболевания (врожденные или идиопатические), возможно, спровоцированные приемом лекарств, несостоятельность систем органов, инфекции ЦНС или ишемия базальных ганглиев. Ниже представлен краткий обзор клинических аспектов основных категорий двигательных расстройств.

Брадикинезия

Неспособность больного начинать движение или легко и быстро выполнять обычные произвольные движения. Отмечаются замедленность движений, уменьшение количества автоматических движений, таких как размахивание руками при ходьбе и моргание. Это обычно указывает на болезнь Паркинсона.

Тремор

Ритмичные колебания части тела относительно фиксированной точки, обычно наблюдается тремор дистальных отделов конечностей и, реже, головы, языка или нижней челюсти. Тремор можно подразделить на виды в зависимости от локализации и амплитуды движений. Чаще всего встречается крупноразмашистый тремор в покое — 4-5 мышечных сокращений в 1 с, что является признаком болезни Паркинсона; выраженный постуральный (тонический) тремор с периодичностью 8-10 мышечных сокращений в 1 с может быть гипертрофированным вариантом физиологического тремора или признаком эссенциального наследственного тремора, характерного для нескольких членов одной семьи. Для лечения последнего применяют пропранолол (анаприлин) или примидон (гексамидин).

Астериксис

Быстрые аритмичные движения, прерывающие фоновые произвольные сокращения мускулатуры, обычно это быстрые сгибания и разгибания кистей вытянутых вперед рук. Этот «печеночный хлопок» (при печеночной недостаточности) может наблюдаться также при лекарственной энцефалопатии, при несостоятельности некоторых систем органов или инфекции ЦНС. Лечение должно быть направлено на заболевание, лежащее в основе тремора.

Миоклонус

Кратковременные аритмичные мышечные сокращения или подергивания. Как и астериксис, обычно является признаком рассеянной энцефалопатии, иногда отмечается после кратковременной остановки сердца, когда распространенная гипоксия мозга вызывает многоочаговый миоклонус. Эффективно лечение следующими препаратами: клоназепам, вальпроат, баклофен.

Дистония

Непроизвольная длительная поза или малоизменяемые фиксированные патологические позы. Они часто нелепы, вычурны, с насильственным сгибанием или разгибанием в отдельных суставах. Дистонии носят генерализованный или очаговый характер (спастическая кривошея, блефароспазм). Симптоматическое лечение проводят высокими дозами антихолинергических препаратов, бензодиазепинов, бакло-фена и антиконвульсантов. Локальные инъекции ботулотоксина эффективны при некоторых очаговых дистониях.

Хореоатетоз

Комбинация хореи (быстрые, порывистые движения) и атетоза (медленные судорожные движения). Эти два типа патологических движений сосуществуют, хотя один из компонентов может быть выражен в большей степени. Хореические симптомы преобладают при непроизвольных движениях ревматической (болезнь Сиден-гама) хореи и болезни Гентингтона. Атетоз доминирует в картине некоторых форм церебрального паралича. Длительный прием нейролептиков может вести к медленной дискинезии, в симптоматике которой хореоатетоз охватывает мускулатуру щек, языка и нижней челюсти. В лечении применяют бензодиазепины, резерпин, низкие дозы нейролептиков, хотя результаты часто разочаровывают.

Тики

Стереотипные, бессмысленные движения, как моргание, чихание или покашливание. Синдром Жилля де ля Туретта встречается редко, протекает тяжело. Его клиническая картина включает моторные тики (конвульсии лица, шеи, плечей), головные тики (хрюканье, произнесение слов), «поведенческие тики» (копролалия, эхолалия). Причины синдрома неизвестны. Лечение галоперидолом обычно снижает частоту и выраженность проявлений синдрома.

Основные причины центральных парезов

Центральный парез развивается вследствие следующих заболеваний:

- инсульта;

- черепно-мозговых травм, травматических повреждений спинного мозга;

- энцефалита;

- новообразований головного и спинного мозга;

- остеохондроза, межпозвоночных грыж.

Причинами центрального пареза является недостаточность кровообращения головного мозга вследствие атеросклероза или артериальной гипертензии, рассеянный склероз, детский церебральный паралич, боковой амиотрофический склероз. Парез мочевого пузыря – временная или постоянная утрата способности мышечной стенки мочевого пузыря к сокращению. Он возникает при спинальной травме, новообразованиях спинного мозга.

Признаки центрального пареза

При центральном парезе в разной степени снижается мышечная сила. В одних случаях пациентов беспокоит быстрая утомляемость и неловкость, а в других происходит практически полная утрата движений. Поскольку при центральных парезах часть спинного мозга ниже места повреждения остаётся сохранной, она пытается компенсировать двигательные нарушения. Это приводит к повышению мышечного тонуса, усилению нормальных рефлексов и появлению патологических, которых не бывает у здорового человека. Из-за спастического пареза могут развиваться контрактуры – ограничение движений в суставах.

1.Общие сведения

Прежде всего определимся, как всегда, с терминологией. Паралич – это полная и безусловная неподвижность органа или системы, для которых двигательная активность является основной природной функцией. Это неспособность пациента вызвать такую активность «изнутри» – ни сознательным, не бессознательным усилием воли, тогда как извне, например, парализованная нога может быть повернута в тазобедренном суставе или согнута в колене с помощью собственных рук либо руками другого человека. В этом отличие паралича, скажем, от мышечного судорожного спазма или суставной контрактуры, когда такое движение невозможно в принципе; термином «паралич» подчеркивается именно неспособность пораженного органа выполнить команду центральной нервной системы.

Парез в переводе с греческого означает «ослабление, утрата силы»; этим термином называют неполный паралич (который, к слову, тоже переводится как «расслабление»), когда доступное мышечное усилие или изначальный диапазон возможных движений частично сохраняются; степень этой сохранности может варьировать в широких пределах.

В качестве синонима к понятию «паралич» часто употребляется термин «плегия» («удар»), семантически близкий также к понятиям «апоплексия» и «инсульт», – что и составило, по-видимому, этимологическую основу устаревших русских фразеологизмов «хватил удар», «после удара разбил паралич», «апоплексический удар» и пр. Однако в современной медицинской терминологии слово «плегия» употребляется обычно с уточняющими приставками: гемиплегия (односторонний паралич), моно-, пара- или тетраплегия (соотв., паралич одной, обеих одноуровневых либо всех четырех конечностей).

Обязательно для ознакомления! Помощь в лечении и госпитализации!

Периферический парез

Периферический парез развивается при непосредственном повреждении нерва. При этом нарушения развиваются в одной группе мышц, которые иннервирует данный нерв. Мышечная слабость может отмечаться только в одной ноге или руке. Чем более крупный нерв поврежден, тем большую часть тела охватывает парез или плегия (паралич).

Периферические парезы развиваются вследствие следующих причин:

- дегенеративных заболеваний позвоночника, радикулита;

- демиелинизирующие заболевания;

- поражений нервов при заболеваниях соединительной ткани и васкулитах;

- сдавления нервов («туннельные синдромы»);

- травм нервов;

- отравления алкоголем и другими токсическими веществами.

При наличии периферического пареза возникает мышечная слабость, ослабление рефлексов, снижение тонуса. Отмечаются непроизвольные подёргивания мышц. Со временем развивается мышечная атрофия (мышцы уменьшаются в объёме), возникают контрактуры.

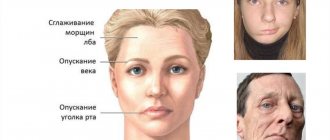

Парез лица развивается при повреждении лицевого нерва. Он характеризуется нарушением функционирования мимических мышц. У большинства пациентов наблюдается одностороннее поражение, но бывает и тотальный парез. Основным симптомом, указывающим на прогрессирование пареза лицевого нерва, является асимметрия лица или полное отсутствие двигательной активности мышечных структур со стороны локализации поражения.

3.Симптомы и диагностика

Основные симптомы параличей и парезов, собственно, уже описаны во вводной части. Однако существует масса клинических нюансов и существенных типологических особенностей, которые вызвали к жизни ряд классификаций. Так, диагностически важными показателями являются степень обездвиженности (от легкого до глубокого пареза и полного паралича), локализация поражений нервной системы (центральные, периферические) или мышечных групп (напр., только разгибатели, только гладкая мускулатура и пр.), степень сохранности чувствительности (полное отсутствие, парестезии, боль, онемение), сохранность и характер рефлексов и т.д. Однако суть остается прежней: движений нет ни во сне, ни наяву, ни под действием седативных препаратов, ни в каких-то определенных, т.н. условно-желательных ситуациях (что и отличает истинный паралич или парез, скажем, от истерической астазии-абазии, которая развивается по совершенно иному этиопатогенетическому «алгоритму»).

Сам по себе диагноз «паралич» или «парез», даже в самой легкой форме последнего, может быть установлен и достоверно подтвержден опытным неврологом уже в ходе стандартного клинического осмотра: с этой целью разработан и применяется ряд диагностических критериев, а также динамических, статических, рефлексологических проб. Установление же причин паралича порой занимает достаточно много времени и требует применения той или иной комбинации методов, существующих в обширном диагностическом арсенале современной медицины – от высокотехнологичной визуализирующей и лабораторно-аналитической аппаратуры до экспериментально-психологического, медико-генетического и других видов специального исследования.

О нашей клинике м. Чистые пруды Страница Мединтерком!

Диагностика пареза

Парезы и параличи неврологи Юсуповской больницы выявляют во время осмотра. Врач просит пациента совершить разные движения, затем пытается согнуть или разогнуть поражённую конечность и просит больного оказать сопротивление. Пациенту предлагается выполнить пробу, которая заключается в попытке удерживать обе одноимённые конечности на весу. Если мышечная сила снижена в одной из конечностей, то через 20 секунд она заметно опускается вниз.

После осмотра врач назначает обследование, которое помогает выявить причину пареза:

- компьютерную или магнитно-резонансную томографию;

- нейромиографию;

- клинические, биохимические и иммунологические анализы крови;

- исследование спинномозговой жидкости, полученной при люмбальной пункции.

После анализа результатов исследования невролог назначает лекарственную терапию. Тяжёлые случаи парезов профессора и врачи высшей категории обсуждают на заседании Экспертного Совета, принимают коллегиальное решение в отношении тактики дальнейшего ведения пациентов с парезом.

Лечение и реабилитация при парезах

Неврологи Юсуповской больницы назначают лекарственную терапию в зависимости от причины и вида пареза. Большое значение для восстановления движений и профилактики контрактур имеет реабилитационное лечение. Юсуповская больница оснащена современной аппаратурой ведущих мировых производителей. В клинике реабилитации работают инструктора-методисты ЛФК, которые повышают профессиональный уровень в ведущих европейских и российских реабилитационных центрах.

Реабилитация при парезах включает:

- лечебную гимнастику;

- механотерапию на специальных тренажерах;

- массаж;

- нервно-мышечную стимуляцию;

- использование ортезов;

- физиотерапевтические процедуры.

Для удобства пациентов разработаны комплексные программы реабилитации, которые позволяют сэкономить семейный бюджет и получить полный курс восстановительной терапии по стабильной приемлемой цене. Для того чтобы пройти курс лечения и реабилитации при парезах звоните по телефону Юсуповской больницы.

Лечение паралича

Лечение паралича должно быть направлено на устранение причины вызвавшего его. Лечение проходит как по консервативному пути, так и посредством хирургического вмешательства.

Консервативное лечение состоит из:

Хирургическим путем лечится не сам паралич, а болезнь его вызывающая. Хирургическое вмешательство состоит из:

Записаться на лечение паралича

Записаться на прием